本文

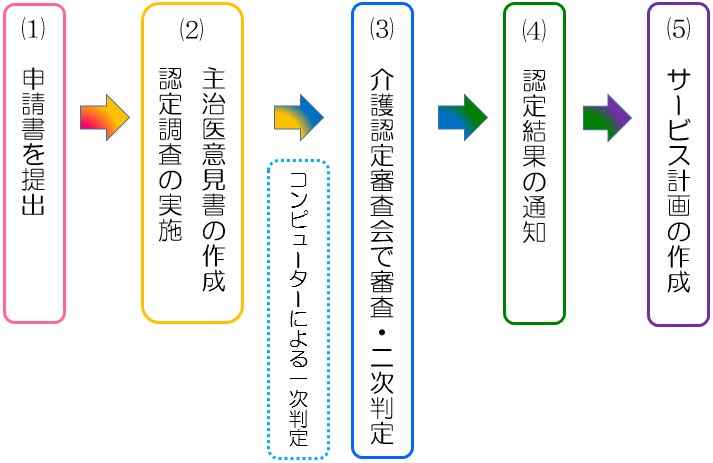

要介護認定申請の流れ(申請からサービス利用まで)

お知らせ

・適正な介護認定に繋げるため、認定申請時の確認事項を追加しました。

介護保険のサービスが必要な状態になったら、申請が必要です。

介護保険のサービスを利用するには、「要介護・要支援認定」を受けることが必要です。

「要介護・要支援認定」の申請は、本人又は家族の他に、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことも可能です。(郵送での受付も可能です。)

介護保険は、被保険者を年齢によって分けられており、第1号被保険者と第2号被保険者とがあります。

申請できる方

1.第1号被保険者

65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。

2.第2号被保険者

40歳から64歳(第2号被保険者)で、16種類の病気(特定疾病)により、日常生活を送るために介護や支援が必要な状態になった方(主治医にご相談のうえ、申請をお願いします。)

介護保険要介護・要支援認定申請の流れ

※新規申請、更新申請、区分変更申請、いずれの場合も、(1)~(5)までの流れは同じです。

※転入継続の方は、(1)申請書を提出いただき、介護度の引継ぎ事務手続きののち、(4)認定結果の通知となります。

申請書を提出してください。

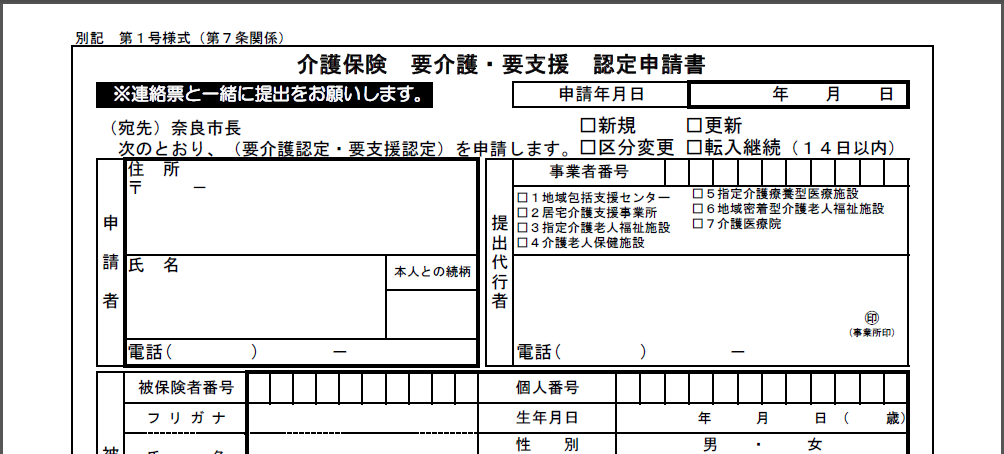

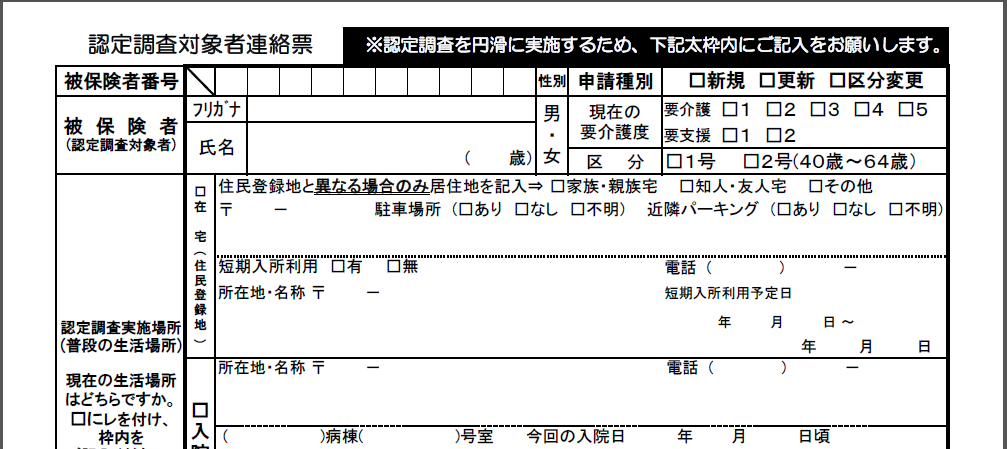

(1) 申請に必要なもの

- 介護保険(要介護・要支援)認定申請書

- 認定調査対象者連絡票

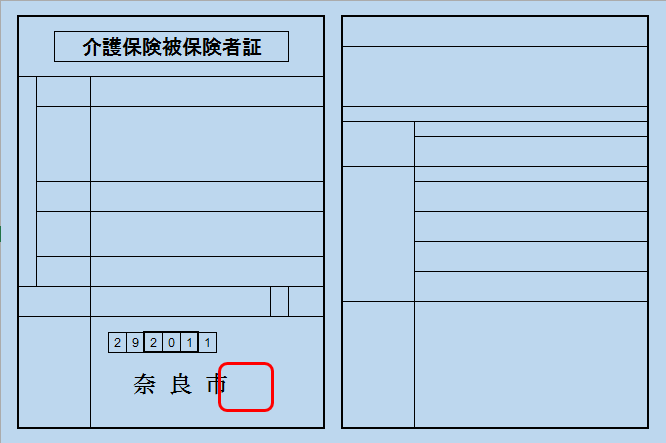

- 介護保険被保険者証(水色)

※申請者本人のもの

※第2号被保険者の方で新規申請の場合は、発行されていない為、不要です。

申請に必要な書類(1)(2)はこちらからダウンロードできます。

1

2

3

※第2号被保険者の方は上記(1)(2)と、ご加入の医療保険被保険者証の提示が必要です。

更新申請の方は

要介護・要支援認定は自動更新ではないため、引き続きサービスを利用される場合は、更新申請が必要です。

原則として6ヶ月(延長12~36カ月)後に更新申請をし、再度、その時点での心身の状態に合った要介護度を審査・判定することとなっています。

なお、有効期間満了日の60日前から申請が出来ます。

区分変更申請の方は

要介護・要支援認定期間中であっても、

- 病気や骨折等により、前回調査時より状態が悪化し、介護の量が増えた

- リハビリなどで状態が改善された など

その状況を理由として、次の更新時期を待たずに、

介護度の見直しを行うための区分変更申請をすることが出来ます。

入院中の申請の方は

申請の前に、介護福祉課までご相談ください。

入院中の認定申請については、下記事項の確認をしております。

- 退院の時期(概ね1~2ヶ月内に退院の予定がある)

- 退院後、介護保険によるサービスの利用を検討している。

- 主治医が主治医意見書作成を了承している。(ご不明な場合は、医療機関の相談員等に確認してください)

- 認定調査が実施できる状態である。(急性期状態ではなく、回復期状態である)

以上の状況である場合は、入院中であっても認定申請の相談を受けつけております。

転入継続(要介護認定等の引継ぎ)の方は

前住所地(転出先)で介護サービスを利用していた方が、転入先である本市で引き続き介護サービスを利用するために、必ず手続きが必要です。

- 前住所地(転出先)で発行された「受給資格証明書」を、転入日から14日以内にお持ちいただき、手続きをしてください。

- 転入日から14日以内に手続きをしていただけない場合、無効となり、通常の新規申請として扱うこととなりますので、ご注意ください。

- 転入先の住所が住所地特例の対象となる特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等である場合は、前住所地(転出先)が介護保険の保険者となります。本市内の施設への転入を予定している場合は、介護福祉課までお問い合わせください。

確認事項

各種申請時に確認事項 [PDFファイル/276KB]がありますのでご協力をお願いいたします。

(2) 認定調査の実施・主治医意見書の作成

- 市が委託した調査員が家庭(生活の場が施設等の場合はその施設)を訪問し、被保険者ご本人の心身の状況を調査します。

- 「申請書」にご記載のあった主治医(かかりつけ医)に、市から、「主治医意見書」の作成を依頼します。(意見書作成に関わる費用の負担はありません。)

※ 主治医がいない方は、市が指定する医師の診断を受けていただきます。

(3) 介護認定審査会で審査・判定を行います。

「認定調査票」と「主治医意見書」をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。

一次判定の結果と、「認定調査票」「主治医意見書」をもとに、医療・保健・福祉等の専門家から構成される「介護認定審査会」で、介護や支援の必要性や、必要とすればどの程度の介護等を必要とする状態なのかを審査・二次判定します。

本市の認定審査会委員は120名で構成されており、4人で構成する合議体を30合議体設置しています。

(4) 認定結果を通知します。

介護認定審査会の審査・判定結果にもとづき、原則被保険者本人宛て、住民票所在地もしくはお届け済の送付先に、郵送で通知します。

認定の有効期間は、結果通知日にかかわらず次の通りとなります。

新規申請・区分変更申請

申請日にさかのぼって、申請日から6~12ヶ月間有効

更新申請

前回の認定有効期間満了日の翌日から6~36カ月間有効

転入継続

前認定の有効期間残の長短にかかわらず、転入日から6ヶ月間有効

詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

※ 認定結果に不服がある場合は、この通知書を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に奈良県に設置されている介護保険審査会に不服申立てができます。

(5) サービス計画を作成します。

要介護1~5の人が居宅(在宅)サービスを利用する場合は、決定された要介護度に合わせて、利用者の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。サービス計画は、居宅介護支援事業者を選んでその事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらいます。

サービス計画の作成費用にかかる利用者負担はありません。サービス計画を自分で作成することも可能です。

サービス計画を作成するに際して、どこの居宅介護支援事業者でサービス計画を作成してもらうのかを、市への届出が必要です。(居宅サービス計画作成依頼届)

要支援1・2の人がサービスを利用する場合は、介護予防プランを作成することが必要です。

詳しくは住所地を担当する地域包括支援センターにお問い合わせください。

介護サービスの提供開始

サービス計画に基づいてサービス提供事業者からサービスの提供が開始されます。

介護サービスを利用する人は、利用者負担額(提供されたサービスの1割相当額(※))をサービス提供事業者に支払っていただきます。

※ただし、一定以上の所得者は2割もしくは3割相当額が利用者負担額となります。

(詳しいサービス内容については、介護福祉課給付係にお問い合わせください。)