本文

家族で防災会議を開きましょう

家族みんなで防災会議

災害はいつ起こるか分かりません。家族が一緒にいる時とも限りません。

災害への備え、災害発生時の対応などについて日頃から話し合いましょう!

災害発生時の対応の仕方などについて、家族が同じ理解、考えになることが大切です。

家族で防災会議を開きましょう [PDFファイル/924KB]

目的:話し合うこと、決めること

避難所を確認しておく

違う避難所に行ってしまうと離れ離れになってしまいます!

安全なルートも確認しておきましょう。

家族で散歩してみましょう。

家族が一緒にいない場合の連絡方法、待ち合わせ場所などを決めておく

会社に行っている時は?

学校に行っている時は?

出かけている時は?

離れて住んでいる家族は?

考えられるいろいろな場合の対応を考えておきましょう。

役割分担を決めておく

火を消す人、ドアをあける人、非常持ち出し品を管理する人など、災害発生時の役割分担を決めておきましょう。

高齢者や乳幼児がいる家庭では、誰が誰を助けるかも決めておきましょう。

家族が離れ離れになってしまった時のために

待ち合わせる場所を細かく決めておきましょう。

・まずは、避難所を決める→避難所の中で、待ち合わせる場所を決める

<例>校門前、鉄棒の東端など

※避難所が大勢の人で混雑している場合は、見つけるのも一苦労です。

ご近所のことも知っておきましょう。話し合っておきましょう

自治会や町内会の災害時のルールを知っておいてください。

・安否確認要領は、ありますか?

・一時集合場所は、ありますか?

・要配慮者支援への取り組みなどが、行われているのか確認しておきましょう。

災害への備えについて

自宅は安全なのでしょうか?

まず、自宅は安全なのか確認しておきましょう。

【参考】昭和56年(1981年)6月1日に建築物の新耐震基準が施行され、住宅の建物の強さを決める基準は大きく変わりました。

この年以降に建てられているどうかが、自分の家の強度を知るひとつの手がかりとなります。

家の中は安全ですか? 危険個所は無いですか?

家具の転倒防止や備蓄品について、点検・確認、更なる強化をしましょう!

・家具の転倒防止はできていますか?

重いものは下に、上には軽いものを! 高い所に落下しそうなものを置かない!

特に、寝室や子供部屋などは、安全に配慮しましょう。

・地震が起きたときに食器棚から食器が飛び出してきませんか?

・テレビや家具、本棚なども固定しておきましょう!

・室内灯は、吊り下げ型よりも固定式(はめ込み式)に!

安全空間づくりのポイント

家具を置かない

寝室、子ども部屋、居間など、家族が長時間過ごす部屋にはできるだけ背の高い家具を置かない安全空間を作りましょう。家具部屋を作る、作りつけの家具を使う、背の低い家具だけを置くなど、工夫しましょう。

まずは自宅は安全なのか確認しておきましょう。

家具の向きを考えて配置しましょう

家具が倒れたときに、寝ている人、座っている人に直撃しないように、また出入り口をふさがないようにするなど、家具の向きや配置を考えましょう。

家具を置く場合は、固定して転倒防止対策をしましょう

正しく家具を固定しましょう。

家具の固定は、「正しく」行わなければ意味がありません。

事前に家具を固定していながら、それが不十分であったために効果がなかったという事例もあります。

食器棚の処置を考えましょう

食器棚の開き戸は、開かないように扉開放防止器具(開き扉ストッパー)などの止め金を付けたり、ガラス部分にはガラス飛散防止フィルムを貼るなどの対応を行いましょう。

地震の激しい揺れで棚から飛び出した食器や割れたガラスは凶器になります。

災害備蓄品

普段使っているものを多めに蓄えて、使いながら備えましょう(ローリングストック)

災害備蓄品を備えておきましょう

・水道、電気、ガスなどのライフラインが停止した場合のために、自宅に水や食料、生活用品を備えておきましょう。

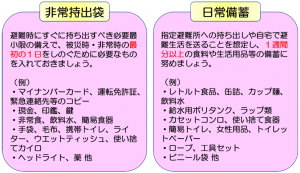

・避難をする場合に必要となる、非常持ち出し品もリュックなどに詰めて準備しておきましょう。

常に準備しておきたいもの

・速やかな避難のために、必要なものは家庭に常備しておきましょう。

・運動靴、スリッパ、ライト、手袋、レインコート等

ライフラインがダメになっても、生活できるものも備蓄しておきましょう

・飲料水、食料:最低3日分、できれば1週間程度

・カセットコンロ・ボンベ、使い捨て食器等

・モバイルバッテリー、乾電池、各種充電器、懐中電灯、ランタン等

・下水道の破損に備えて簡易トイレや携帯トイレ(セット)を、上水道の断水に備えて給水袋などを備えましょう。

生活用品も少し多めに置いておきましょう

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、食品用ラップ、ビニール袋等

非常持ち出し品

「避難所に行けば、物がある。」は、間違いです。

下記はあくまで一例であり、家庭ごとに必要なものは異なりますので、それぞれの家庭の事情に合わせたものを用意しましょう。

「すぐに必要になるもの」、「なければ困るもの」は何ですか?

災害時の安否確認方法

災害用伝言ダイヤル

・伝言録音

171 ➡ 1 ➡ 電話番号 ➡ 伝言録音(30秒)

・伝言再生

171 ➡ 2 ➡ 電話番号 ➡ 伝言再生

災害用伝言サービスは、災害発生時に電気通信事業者により自主的に運用されるものですが、体験利用日にも運用されており、体験することができます。使い方を覚えるために利用してみましょう。

※災害用伝言ダイヤルの詳細については、下記のページをご覧ください。

NTT西日本 災害用伝言ダイヤル(171)<外部リンク>

災害用伝言版(Web171)

(1)ブラウザで災害用伝言板(web171)https://www.web171.jp/にアクセスします。

(2)電話番号を入力します。

(3)「登録」を押します。

(4)「お名前」「安否」「伝言」をそれぞれ入力し、「登録」を押します。

(5)一覧に反映されます。

※ 各携帯電話通信事業者(キャリア)からも提供されています。

三角連絡法

・離れた場所に住む家族や親戚、知人の家を連絡先に決め、そこを中継点にして家族の安否確認や連絡をとる方法です。

これは、携帯電話やメールを使わない方にも活用いただける方法です。

奈良市防災情報メールに登録しましょう

地震、風水害などの気象情報や避難情報等を、メールによって市民の皆様にお届けしています。

詳細は下記をご覧ください。