本文

奈良市消防団

奈良市では消防団員を募集しています。

消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。

常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活動・救助活動を行ったり、防災活動等に従事する組織です。

※申請されるには、エントリーボタンをクリックしてください。

消防団用 申請書類

消防団長の挨拶

奈良市消防団長の”窪田 喜彦”です。

市民の皆様には、日頃より消防団の活動につきましてご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

奈良市消防団は、昭和23年4月自治体消防制度とともに5分団181名で発足し、その後幾多の市町村合併により、現在は1,230人の定員を有する消防団となり、『自分たちの町は自分たちで守る』という基本理念のもとに常備消防と共に地域防災の要として消防活動を行なっているところであります。

平成21年4月、女性消防団員で組織する「広報指導分団」を加え、さらに令和2年4月、大学生や専門学生等で構成する、奈良市消防団で初の機能別消防団員である「学生消防分団」、令和5年4月、元消防団員等で構成する「地域支援消防分団」、上空からドローンにより情報を収集する「情報収集部隊」、令和7年2月、多種多様な災害に対応する「重機対応部隊」を加え、各種災害及び火災予防広報・啓発活動に対応するため1本部4方面隊24分団という新しい組織体制としての第1歩を踏み出しました。今後も団員一丸となって、奈良市民の皆様から信頼される消防団となるべく、日頃の訓練に励むとともに災害の無い『安全で安心な町づくり』に取り組みます。

消防団の組織

本部(広報指導分団・学生消防分団・情報収集部隊・重機対応部隊・地域支援消防分団)

中部方面隊(5分団)

世界遺産の東大寺をはじめとする歴史的文化遺産や重要文化財、奈良町等伝統的町並みを保有する奈良市の中央部を管轄

南部方面隊(5分団)

歴史的自然環境に富み、市内唯一の工業地域を持ち、住宅地、農業、工業用地等で構成された南部地域を管轄

西部方面隊(4分団)

薬師寺、平城宮跡をはじめ歴史的風土を持ち、また大阪のベッドタウンとして急速に都市化し住宅地として発展してきた西部地域を管轄

東部方面隊(7分団)

広大な森林地域と農業地域を持ち、良好な自然環境と名阪国道による恵まれた交通条件を背景に製造業等の企業立地が進んでいる地域を管轄

奈良市消防団の活動内容、ポンプ庫アルバムは下のダウンロードファイル(PDF)からご覧ください。

広報指導分団の紹介

奈良市消防団では、市民により身近な消防団になることを目的に、女性消防団員を募集し、平成21年4月1日広報指導分団が誕生しました。防火防災の啓発活動や応急手当の普及など、市民に親しまれる消防団として頑張っています。

広報指導分団では団員を募集しています。詳しくは女性消防団員の募集についてをご覧ください。

広報指導分団の主な活動内容

- 「防火思想の普及・啓発」

- 地域住民等の「防火・防災訓練指導」

- 「高齢者家庭等の防火訪問」

- 「応急手当普及指導」

- 「消防団だより~なでしこ新聞~」

- 消防団で行う各種行事への参加

- 消防音楽隊と共に行う広報活動(カラーガード隊)の役割を担っていただきます。

奈良市消防団広報指導分団(やまとなでしこ隊)は、財団法人自治総合センターの『平成22年度ふるさと消防団活性化助成事業(宝くじの助成金)』の助成を受けて、カラーガード隊の制服を作製し、着用しています。

消防団だより~なでしこ新聞~

消防団だより~なでしこ新聞~はじめました。奈良市消防団の活動の様子などを中心に掲載しています。

下よりダウンロードできます。

NEW

2021年 新春号.pdf [PDFファイル/1.92MB]

学生消防分団の紹介

令和2年4月、次世代を担う消防団員の確保を目的として、大学生や専門学生等で構成する学生消防分団が発足しました。学生消防分団の団員は奈良市では初の機能別消防団員です。特定の任務に限って消防団活動に従事します。学業との両立を図りながら、将来の地域防災の担い手として、様々な防災活動に取り組んでいます。

学生消防分団では団員を募集しています。詳しくは学生消防団員の募集についてをご覧下さい。

学生消防分団の主な活動内容(特定の任務に限って従事する機能別消防団員)

- 災害時における避難所等での応急救護、物資配布などの支援活動

- 各種消防講習会等における支援及び広報活動

- その他団長が特に要請する広報支援活動

- 消防団イベント、各分団訓練及び訓練指導等、消防団活動に参加

学生消防団活動認証制度

消防団員として活動した学生に対し、市町村長が学生消防団活動認証証明書を交付します。この証明書は就職活動の自己PRなどで活用いただけます。詳しくは奈良市学生消防団活動認証制度についてをご覧ください。

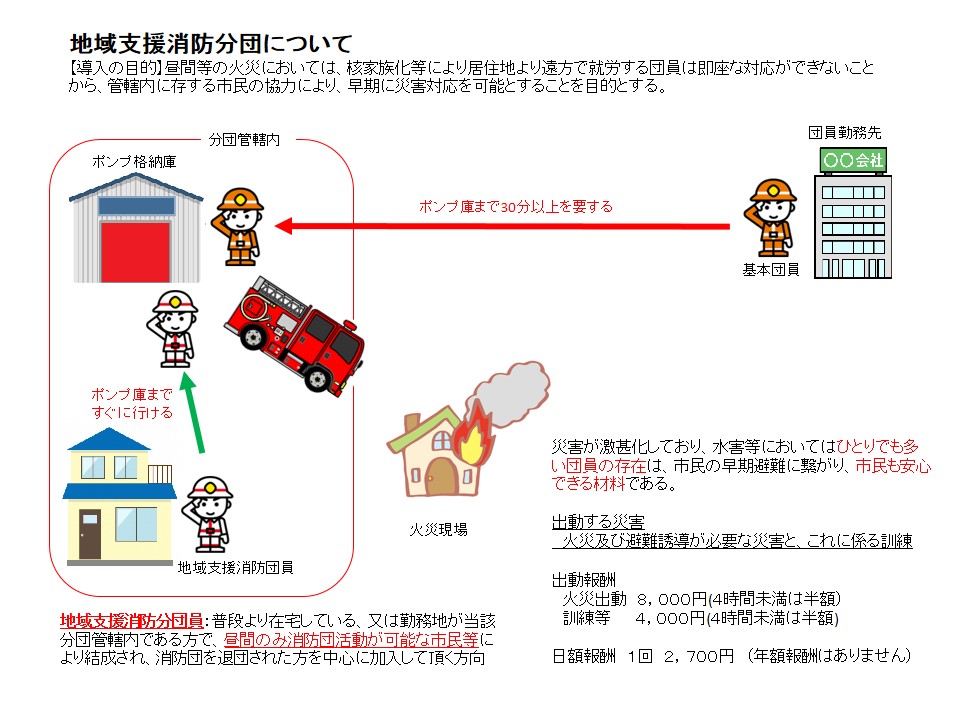

地域支援消防分団の紹介

令和5年4月、主に昼間時の火災等の災害に消防団員が即座に対応し被害を最小限に抑えることを目的として、地域支援消防分団が発足しました。地域支援消防分団の団員は特定の任務に限って消防団活動に従事する機能別消防団員です。普段は在宅している、又は勤務地が市内である元消防団員等で構成されており、有事には真っ先に現場に駆け付け管轄の消防団員や常備消防職員とともに災害に対応しています。

地域支援消防分団では団員を募集しています。詳しくは地域支援消防分団の募集についてをご覧下さい。

情報収集部隊の紹介

令和5年4月、災害発生時に無人航空機(ドローン)を活用し上空からの情報を収集することにより、災害の早期収束を図ることを目的として、情報収集部隊が発足しました。部隊長以下12名で組織する情報収集部隊は、管轄する地域の分団に所属している消防団員の中から選抜された隊員で構成する部隊です。消火が困難な山林火災での延焼状況や土砂災害での被害状況などを確認し、管轄の消防団員や常備消防職員と情報共有・連携することにより被害を最小限に抑えるよう活動しています。