本文

奈良市の文化財防災

奈良市の文化財防災

みんなで守ろう文化財

イラスト 中谷 有香

- 奈良市は、710年日本の都として平城京で栄え、その後1300年以上日本の心のふるさととして慕われ続けています。この間、先人たちの不断の努力と情熱により、歴史と伝統を継承しながら、常に時代にあった新たな芸術文化を創造し続けてまいりました。守り継がれている有形・無形の優れた文化財は、市内の随所に残されています。

- 1998年には、古都奈良の文化財・8資産群がユネスコの世界遺産に登録されたことで、歴史や文化の素晴らしさが改めて全世界に向け発信され、大きな注目のもと国の内外から年間多くの観光客が訪れています。これらの世界に誇れる貴重な文化財を、火災等のあらゆる災害から、次の世代に守り伝えていくことは、消防に課せられた重要な使命であります。

- しかしながら、大規模な災害が全国各地で発生しています。昨今、数多くの文化財を災害リスクから守るためには、常に強い危機管理意識を持ち、強固な体制づくりや啓発活動に取り組む必要があります。

- このため、奈良市消防局では、あらゆる災害から文化財を守るために専門的職員として文化財防災官を配置し、一方、文化財関係者や関係行政機関はもとより地域住民の皆様の多大なるご協力のもと、防火防災に積極的に取り組んでいます。

- これからも、創意工夫により文化財をあらゆる災害から守り、後世に引き継ぐために各種施策を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

1 文化財とは

- 文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてきた貴重な財産です。これは、我が国の歴史、伝統、文化等の理解のために欠くことのできないものであると同時に、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。

- 文化財とは、建造物や美術工芸品などのように「形」のあるものから、演劇や工芸技術などの「わざ」や史跡・名勝・記念物など「土地に関連するもの」「自然のもの」その他「人工のもの」まで、極めて広範囲にわたっています。

- このように文化財と一言でいってもその分野は広く、各種各様のものが含まれていますが、共通の要素を考えると次のようにまとめることができます。

- 文化的・芸術的・学術的に貴重な価値を備えているもの。

- 長い歴史の中で人間や自然などが造り出し、それが今日まで継承・保存されてきた歴史的な重みがあるもの。

- 国民的財産として、国民全体にとって公共的な存在意義があるもの。

- 私たちは、これらの文化財を通して歴史上の事実や過去の人々の生活や社会のしくみ、あるいは個人やその時代の美意識などをうかがうことができます。

- 文化財は国民共通の文化遺産ですから、これらを大切に保存するとともに、現代に生きる人々に広く公開し活用することにより、文化財に対する一般の理解と関心を高め、その有する価値を新しい文化の創造と文化向上のために発揮させることができるのです。

2 世界遺産とは

- 世界遺産とは、人類の遺産として価値が認められた建造物や遺跡及び自然環境などを指します。1972年にユネスコ総会で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づいたもので、毎年一回開催される世界遺産委員会で登録基準を満たした遺産が「世界遺産リスト」に登録されます。

- 世界遺産の内訳は、2021年7月現在、文化遺産が897件、自然遺産が218件、複合遺産が39件で、総計で1154件の世界遺産がありそれぞれに登録基準が設けられています。

- 2021年7月現在、日本には20件の文化遺産と5件の自然遺産が登録されています。

古都奈良の文化財は、文化遺産として登録されたもので、これには以下の6項目の基準が定められ、このうちの1つ以上に該当していることと、その文化遺産が本物であることが条件です。

- 人間の天才的創造力が生み出した優れた作品

- 芸術や技術の発展をもたらした貴重な文化交流を示すもの

- ある文化や文明の極めて貴重な証拠

- 人類の歴史の上で貴重な時代を物語る優れた実例

- ある文化の伝統的集落などの代表例で、存続が危ういもの

- 普遍的な意義のある事柄と密接な関連があるもの

なお、古都奈良の文化財は2、3、4、6の基準を満たした世界遺産です。

3 古都奈良の文化財

- 1998年12月、古都奈良の文化財として東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺・平城宮跡の8資産群が、ユネスコの世界遺産に登録されました。

- 1993年日本初の登録となった法隆寺についで奈良で2件目、日本で9件目となります。新たに登録されたもののうち、春日山原始林は「文化的景観」として、平城宮跡は「遺跡」として、いずれも我が国初の登録となりました。

- 「古都奈良の文化財」は、古代に大陸から伝わった建築等の文化を伝承し、さらに独自の発展をみせていること、限られた地域内にこうした木造建築群が多数集まっている例は世界的にも珍しく、貴重な遺産であること等が、高く評価されたものです。

4 文化財の現状

文化財保護法令

文化財保護法においては、「文化財」を、「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「伝統的建造物群」の5つに分類しています。さらに、「有形文化財」等の内重要なものとして文部科学大臣が指定したものを「重要文化財」等と定義している。これらの指定された文化財の「現状変更」「保存に影響を及ぼす行為」「所有者及び管理団体以外の者による公開」等には文化庁長官の許可を必要とすることとされています。

詳しくは、文化庁のページへ<外部リンク>

消防法令

消防法においては、文化財建造物を原則として消防法施行令別表第一第17項として位置付けています。その定義は、「文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物」とされています。

文化財建造物の現状

所有・管理の状況は、全国の重要文化財総数の内、多くは所有者により管理されており、所有者の内訳としては、社寺が最も多くなっています。

文化財建造物の、建築様式と使用目的

神社建築

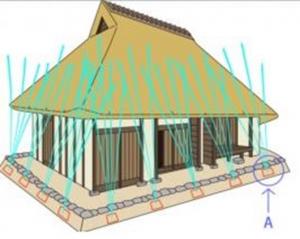

神社建築の特徴は、重要文化財のなかでも敷地が広大で、人の出入りが多いため、失火や放火による火災発生率が相対的に高く、また、木造建築で屋根に茅、檜皮、柿などの燃えやすい植物性素材が多く使用されていることから、花火、たき火の火の粉、による飛び火で屋根部分から出火する例が多いです。また、小規模な神社の場合、特定の者(神主等)が複数の神社の代表役員を兼ねていることが多く、管理体制の充実が課題となっています。

寺院建築

寺院建築の特徴は、重要文化財のなかでも神社に比べて管理者が建造物内に居住している場合が多く、庫裏において生活用火気を使用するとともに、本堂等の中ではローソクや線香等を使用することが多くあります。また、最近では後継者がないため無住寺が増加する傾向にあるなど、日常の維持管理のあり方が課題となっています。

民家、住宅建築

民家、住宅建築の特徴は、「民家建築」(主に江戸時代に建てられた町屋、農家等)と「住居系建築」(室町時代以降に禅僧寺院等で建てられた、書院、庫裏等)に大別することができます。町屋は、江戸時代の都市部に集中しているため、延焼防止のため瓦葺き屋根や漆喰塗りの外壁等の防火工法が用いられているものが多いですが、地方農家は木造で茅葺き屋根を使用したものが多くあります。また、居住者の高齢化により防火管理上問題となっており、特に、住居系建築は、京都、奈良等の歴史的都市に集中し、屋根は檜皮葺や柿葺が多く、建造物内で火気を使う頻度も多いものの大寺院の一部として比較的良好な管理状況にあるものが多くあります。

城郭建築等

城郭建築の特徴は、瓦葺き屋根、漆喰塗りの外壁等の不燃性構造を有するものが大半ですが、内部は、2階建て以上の木造建築で防火区画がないものが多く、内部から出火した場合に消火が困難な場合が生じ得るため、見学者等の安全な避難誘導の対策が課題となっています。

洋風建築等

洋風建築の特徴は、明治以降の学校等の公共施設や住宅等の多様な建造物が含まれます。木造のものが多く、一般公開しているものが多いので、防火管理や避難誘導対策が課題となっています。一般の建築物は、現在の建築技術に基づき、建築物の構造面等(区画、開放性、避難路、内装等)においても、建物内での延焼防止、避難路の確保等を図ることとされています。これに対して、文化財建造物では伝統的な木造建築技術が用いられていることが多いため、燃焼しやすい植物性の屋根材(茅葺、檜皮葺等)が使用されているとともに、延焼防止のための防火区画、防火壁、排煙設備、避難設備等が設けられていないものが多くあります。

このような文化財建造物の構造面における防火上の課題を踏まえた防火対策を講じていく必要があります。

5 奈良市所在の指定文化財

古都・奈良市にはたくさんの文化財があります。国宝や特別史跡など、指定・登録された文化財は1000件をこえ、そのほかの有形無形の文化的所産や遺跡なども市内各地に残っています。これらは、わたしたちの先祖の営みと文化を物語る大切な遺産です。

6 奈良市内の文化財等の災害

| 西 暦 | 災 害 概 要 |

|---|---|

| 1950年 | 昭和25年2月の調べで興福寺五重塔・東大寺廻廊、新薬師寺の本尊などを白アリが食い荒らしていることが判明。 |

| 1952年 | 昭和27年7月吉野地震が起こり、奈良では土塀・電柱・屋根瓦に被害がでたほか、春日大社の石燈籠304基が倒れ、街路灯3個が落下、大仏殿の虚空蔵菩薩の宝冠が落ち破損した。 |

| 1953年 | 昭和28年9月台風第13号が来襲し、このため春日大社では燈籠10余基が倒れ、八幡宮の宝庫が半壊 |

| 1961年 | 昭和36年9月台風第18号(第2室戸台風)で春日大社の一の鳥居が倒れ、奈良公園や春日奥山原始林の被害も大きく、被害樹木は10万本に及んだ。また、平松町乗明寺の本堂、宝来町仏願寺の門が倒壊した。 |

| 1963年 | 昭和38年3月地震により、春日大社の石燈籠5基が倒れ、石燈籠の宝珠数個が落下した。 |

| 1964年 | 昭和39年7月春日山原始林の松・杉・クヌギ等に病虫害の異常発生がみられた。 |

| 1965年 | 昭和40年9月台風第24号が猛威をふるい、薬師寺東院堂、興福寺五重塔の屋根瓦がとび、霊山寺の鐘楼の檜皮葺の屋根がとんだ。 |

| 1968年 | 昭和43年6月雑司町空海寺の本堂から出火40平方メートルを全焼し、地蔵菩薩等焼失した。 |

| 1968年 | 昭和43年12月大安寺の庫裏から出火、約1平方メートルを全焼した。仏像は無事であったが、古文書類の大半を焼失した。 |

| 1969年 | 昭和44年3月春日山の国・県有地約6ヘクタール、杉5万5千本を焼失した。 |

| 1970年 | 昭和45年5月油阪町蓮長寺内の講堂396平方メートルを全焼した。 |

| 1972年 | 昭和47年4月歌姫町西光寺が全焼し、2人が負傷した。 |

| 1978年 | 昭和53年6月川上町花山で出火、花山6.7ヘクタール、特別天然記念物の春日山原始林0.6ヘクタールを焼いた |

| 1984年 | 昭和59年1月西大寺芝町一丁目西大寺の塔頭が全焼した。 |

| 1988年 | 昭和63年3月雑司町東大寺塔頭が全焼した。 |

| 1990年 | 平成2年4月餅飯殿町で神社の祭事用装飾品を保管する建物が全焼した。 |

| 1998年 |

平成10年5月雑司町東大寺戒壇院千手堂、木造瓦葺平屋建約116平方メートルを全焼し、 文化財仏像が焼損した |

| 1998年 |

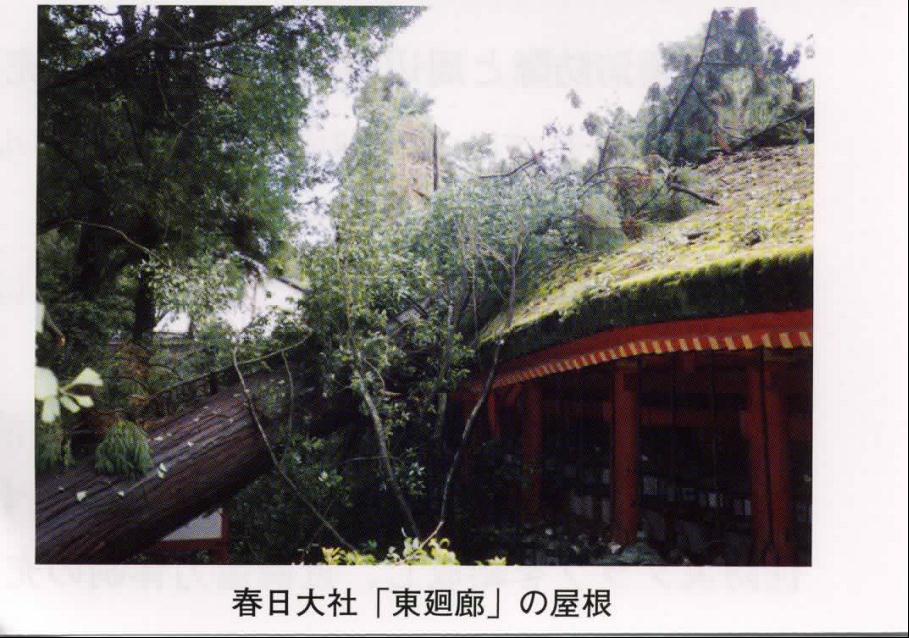

平成10年9月台風第8号は奈良市で瞬間最大風速37.6mを記録、この台風で春日大社の樹齢150年の杉が倒れ、東廻廊(重文)の屋根が破損した。 |

| 1999年 | 平成11年1月阪原町南明寺の本堂(重文)入り口木製扉約1平方メートルを焼損した。 |

| 2000年 | 平成12年7月春日山原始林の春日杉1本が落雷により焼損した。 |

| 2003年 | 平成15年5月春日山原始林の春日杉1本が落雷により焼損した。 |

| 2003年 | 平成15年9月春日野町春日大社境内のモミの木が落雷により焼損した。 |

| 2003年 | 平成15年9月高畑町新薬師寺の庫裏約102平方メートルが全焼し、死者1名が発生した。 |

| 2003年 | 平成15年12月春日山原始林の春日杉1本が落雷により焼損した。 |

| 2013年 | 平成25年1月春日山原始林の春日杉1本が落雷により焼損した |

| 2013年 | 平成25年9月台風第18号の風雨により今西家書院(重文)が雨漏りした。 |

| 2015年 | 平成27年8月春日山原始林の春日杉1本が落雷により焼損した。 |

| 2021年 |

令和3年7月崇道天皇社本殿檜皮葺屋根の一部焼損した。 |

以降は文化財等の災害は発生していません。

7 文化財の火災予防対策

日本の文化財は、木造の文化財建造物に代表されるように、美術工芸品を含めてその多くの物が、火災により価値を失う危険性を持つという共通の弱点があり「国民共有の財産である文化財を火災から守ること」が、消防に与えられた重要な責務であることから、今後も文化財の出火防止に重点をおき様々な対策を進めなければなりません。ここでは、奈良市消防局の文化財に対する防火対策の主なものについて紹介します。

1 消防用設備の設置

奈良市消防局では万が一の火災に備えて、消防法や火災予防条例に基づく指導を行っています。

すべての指定文化財には消火器、自動火災報知設備の設置を指導しています。

自動火災報知設備

- 火災をいち早く発見するために設置されているのが、自動火災報知設備で、熱や煙等の発生を感知すると、ベルが鳴って知らせるものです。

- 文化財建造物で使用する感知器は、差動式分布型感知器が多く、空気管と呼ばれる外径約2mmの細い銅製パイプと検知器に分かれており、目立たない色に着色した空気管を天井の周囲、軒先、縁側、床下などに設置し、検知器についても意匠をこわさない場所に設置できるため、文化財建造物に適しています。

消火器

初期段階の火災を消火するもので種類は様々ですが、文化財建造物では室内の美術工芸品等の保護の為、粉末消火器が主となっています。

屋外・屋内消火栓設備

屋外・屋内消火栓設備は、消火栓箱に収納された消防用ホースを延長し、ポンプを起動させて消火するもので、消火器具に比較して放水量及び有効射程が大きいことが特徴であり、主に建造物外部又は、内部からの放水により消火するものです、隣接建造物に対する延焼防止を図る上でも有効です。

屋内消火栓設備は、文化財建造物については設置義務はありませんが、同一敷地内におけるその他の防火対象物については、消防法令に基づき設置されている場合があります。

スプリンクラー設備

スプリンクラー設備は、天井裏等に配管を設け、これにスプリンクラーヘッドを取り付けて火災発生の際に熱を感知し、自動的に散水消火するとともに警報を発する設備であり、人による操作を要することなく消火のための放水が行われるのが特徴です。

2 防災設備の設置

万が一火災が発生した際、その被害を最小限に止めるためには、消防用設備等や防災施設を設置することが望まれます。文化財を火災から守るため、それぞれの文化財社寺等に必要とされる防災施設について具体的に設置指導を行うとともに、既設の防災施設についても適切な維持管理の指導を行っています。

ドレンチャー設備

建造物の屋根への飛び火等による延焼防止を主目的とした設備で、屋根が大きいものや、木々の幹や枝により放水銃設備では有効に延焼防止をはかれないような大規模建造物の屋根面の棟や軒先、外壁あるいは建物の周囲にドレンチャーヘッドを取り付け、貯水槽から送られてくる水を放水して水幕を作り、建物を守ります。

吹き上げ式ドレンチャー

吹き下げ式ドレンチャー

放水銃

建物外部から放水し、建造物上部から降水又は火元放水し、屋根への飛び火等による延焼防止及び炎上している場合の消火設備です。

動力消防ポンプ

火災発生時に水源となる水槽や池等に設置し、屋外消火栓と同様、建造物外部又は、内部からの放水により消火するもので、主に建造物の1、2階の火災の消火や、隣接建造物に対する延焼防止を目的として使用されます。

防火壁・防火戸

文化財建造物が渡り廊下等で他の建物と接続されている場合で、接続された建物が燃えている時に延焼防止のために設置するもので、外壁面や屋根面から突出させた防火壁(うだつ)、小屋裏の界壁や開口部に設ける防火戸等により、文化財建造物と他の建物とを接続部分で防火区画します。

避雷設備

- 文化財建造物は、棟の高い構造のものが多く、落雷を受ける危険性が高いため避雷設備が設けられていることが多い。

- 避雷設備とは、文化財建造物等への落雷により生じた高圧電流を地中に放電するための設備で、受雷部の設置方式によって、建造物とは別に設ける独立避雷針方式、建造物の棟に立ち上げる棟上げ突針方式、棟に導体を沿わす棟上げ導体方式、独立した架線を空中に張る独立架空地線方式等に分類されます。

夜間照明器具・監視装置

文化財関係対象物の建物周辺を照らし死角をなくす夜間照明器具や挙動不審者の侵入を感知し、放火を防止あるいは、防御するために有効です。

消防用水

一般的には防火水槽を設けます。また、川、池、堀等を使用することもあります。

3 火気制限・防炎規制

- 消防法(昭和23年法律第186号)に基づき奈良市火災予防規則(昭和37年奈良市規則第13号)により文化財のある場所及びその周辺の区域を指定して、「喫煙、たき火等」制限しました。

- 現在、国宝・重要文化財建造物等を有する84社寺等に制限区域を指定しており、この区域には、喫煙・たき火等を禁止する旨の標識を設けて、広く市民や拝観者等に周知を図っています。

- 奈良市火災予防条例(昭和37年奈良市条例第12号)第54条の4により文化財指定建造物において使用する可燃性の幕、カーテン、展示用合板その他これらに類するものには、防炎処理を施さなければならない。

4 文化財の消防訓練・防火指導

文化財防火運動及び消防訓練の実施

文化財施設の防火指導

文化財建造物に対して定期的に立入検査を実施し消防用設備の状況を確認し防火指導を行っています。

5 収蔵物搬出計画・警備計画の作成

指定文化財収蔵物搬出計画

奈良市消防局では、社寺の名称、住所、電話番号、緊急連絡先、昼間・夜間の警備状況のほかに、指定別(国宝・重要文化財・県指定・市指定)、収蔵場所、指定年月日、仏像、絵画等の名称、備考欄に 搬出可能かどうか? 分解可能か? 何人であれば搬送できるか?などの情報をシートに記入し、消防支援情報管理システムにより活用しております。

消防支援情報管理システムとは

このシステムは、警備計画、火災調査結果、救助救急出動記録や立入検査実施の内容等の情報を支援システムとして一括処理、表示し有事の際に出動隊の指揮に利用するものです。

6 伝統行事等に対する防火指導

二月堂のお水取り等に代表されるように火を使用する伝統行事が文化財社寺で行われており、これらの行事に際しては、自主警備の強化等の防火指導を行っています。

若草山焼き警備 お水取り行事

7 文化財防火啓発活動

文化財防火運動

毎年1月26日の「文化財防火デー」を中心に、文化財防火運動(1月23日~29日)を実施し、日常の防火指導等に加えて、消防訓練や各種防火行事を行い、平成11年度から世界遺産に指定された各社寺等を会場として、「文化財防火ゼミナール」を開催し、文化財関係者や市民、観光客に対して文化財防災を訴えるとともに、文化財愛護思想の高揚を図っています。

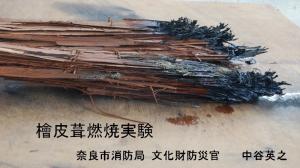

文化財火災の検証

文化財火災への消防活動を最善のものとするため検証・検討を進めております。その一環として各関係機関と合同で火災発生後の延焼メカニズムを確認するため檜皮葺き屋根の燃焼実験を行い検証しました。

- 檜皮葺の燃焼実験 (クリックすると燃焼実験ページへ)

飛び火による火源から檜皮への着火燃焼状況の確認を共有し今後の火災戦略等に役立てることを目的として実施しました。詳細等はリンクページ(文化財火災の検証)を確認してください。

文化財防犯・防火・防災関係者連絡会議

毎年度、奈良県文化財課・奈良県警察・奈良市消防局・文化財関係者が集まり「文化財防犯・防火・防災関係者連絡会議」を開催しています。奈良市消防局として文化財防災官が行政報告を行うとともに、奈良市消防局の防火対策を紹介し、文化財関係者と情報共有を図り、後世に継承しなければならない貴重な文化財を災害から守るため火災予防に一層のご協力を依頼しています。

自衛消防隊と周辺地域の防火体制の充実

文化財社寺では、管理のための人員が少ないところや、高齢者のところもあり、中には、無人のところさえあります。こうした状況で火災が発生した場合には、発見が遅れたり、通報・初期消火に手間取ったりして大火になる恐れがあります。このことから、社寺関係者による自衛消防隊や近隣住民による協力体制の育成が必要であり、自衛消防隊による活動を補充する体制として、世界文化遺産周辺地域に女性防災クラブを結成し、近隣協力体制の充実強化を図っています。

唐招提寺消防訓練・自衛消防隊・奈良市消防団・女性防災クラブ・南消防署による消防総合訓練

8 奈良市の消防

1 奈良市の消防施設配置図

2 奈良市の消防力

詳しくは、上記リンク文字をクリックしてください。