本文

糖尿病情報~糖尿病を予防したい!進行させない!~

<もくじ>

1.知ってほしい!糖尿病の真実

糖尿病とは

糖尿病とは、血糖値を下げるインスリンという膵臓から分泌されたホルモンがうまく働かなくなり、

慢性的に血糖値が高くなる病気です。

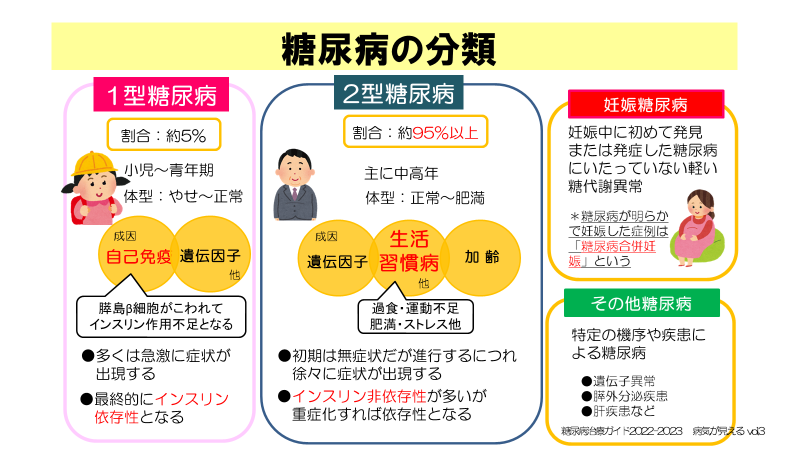

<2型糖尿病>

糖尿病には主として1型糖尿病と2型糖尿病がありますが、全体の約95%を占める2型糖尿病は、

過食、運動不足、肥満、ストレスや加齢が原因で、インスリンの働きが妨げられることにより

発症します。

インスリンは、肝臓、筋肉、脂肪細胞などに働き、ブドウ糖を血液中から細胞内にとりこみ、

血糖値を低下させる大切な働きをしています。

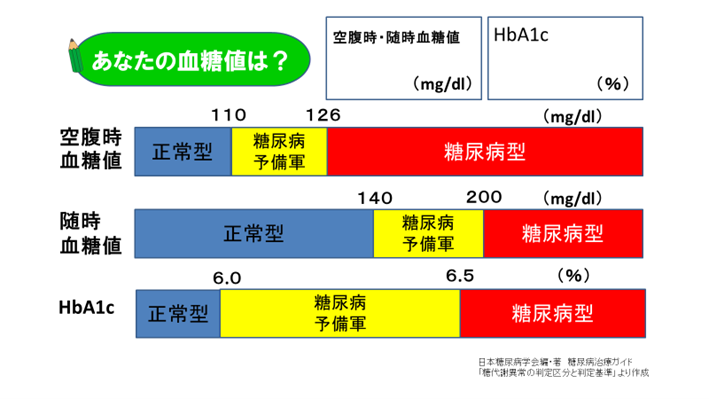

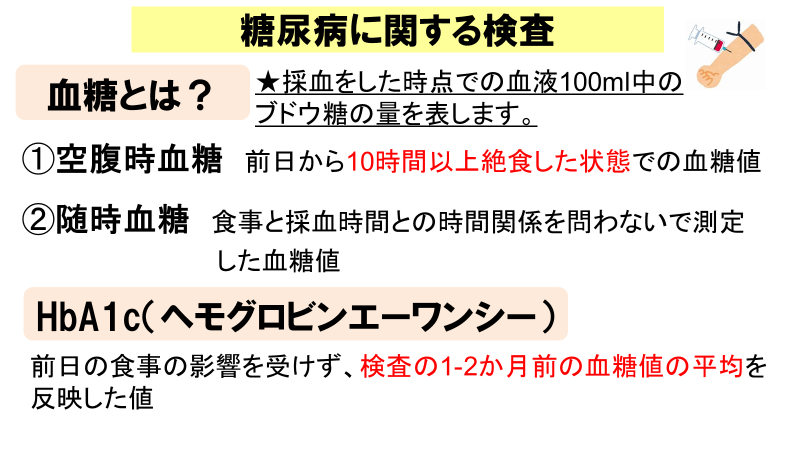

糖尿病の診断基準

(1)血糖値 (空腹時≧ 126mg/dL、OGTT2時間≧ 200mg/dL、随時≧ 200mg/dLのいずれか)

(2)HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) ≧6.5% (OGTTとは「75g経口ブドウ糖負荷試験」のこと)

・(1)または(2)のいずれかが確認された場合は、「糖尿病型」と判定されます

・(1)および(2)が同時に糖尿病型であれば、「糖尿病」と診断されます

・ 血糖値が「糖尿病型」を示し、かつ「口渇、多飲、多尿、体重減少などの糖尿病の典型的な症状」

又は確実な糖尿病網膜症が認められた場合は「糖尿病」と診断されます

症状が出てからでは遅い !? 健診で糖尿病を見つけよう!

|

|

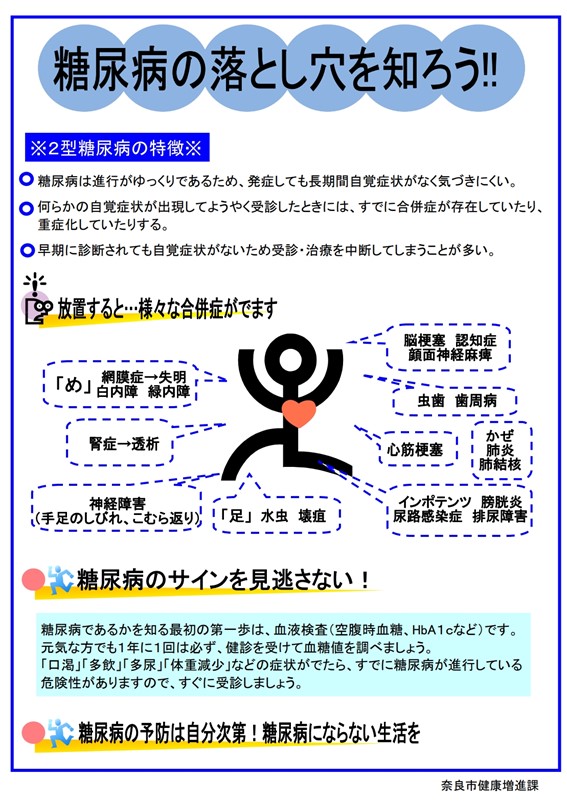

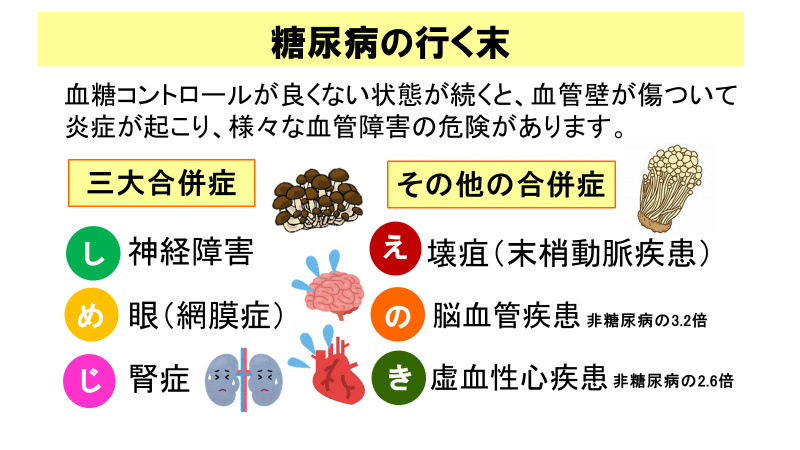

糖尿病を放置するとどうなる?

※拡大版を見る:糖尿病の落とし穴を知ろう [PDFファイル/226KB]

必要な治療を放置したり、血糖値コントロールが上手くいかないと重大な合併症(神経障害、網膜症、腎症など)を引き起こし、その結果、人工透析や失明など、生活の質の低下と高額な医療費がかかる状態になります。

三大合併症

糖尿病の合併症は、細い血管が傷つけられる「細小血管症」と動脈硬化により大きな血管と臓器が障害される「大血管症」の2つに分類されます。

「細小血管症」には網膜症、腎症、神経障害があり、「三大合併症」と言われています。「しんけい」、「め」、「じんぞう」の頭文字をとって、「しめじ」と覚えます。

また「大血管症」には足壊疽、脳梗塞、心筋梗塞などがあり、「えそ」、「のうこうそく」、「虚血性心疾患 きょけつせいしんしっかん」の頭文字をとって、「えのき」と覚えます。

糖尿病の合併症は、数年から数十年かけてゆっくり進行します。自覚症状が出ないこともあり、気が付かないうちに命にかかわる状態になっていることがあります。

2.知ってほしい! 糖尿病とうまく付き合うポイント

糖尿病治療の目標

糖尿病治療の目標は、生涯にわたって血糖、体重、血圧、血清脂質の良好なコントロール状況を維持することで、糖尿病合併症(網膜症、腎症、神経障害)や動脈硬化(心筋梗塞、脳梗塞、足壊疽)を予防し、健康な人と同様に活動的な日常生活や充実した人生をおくり、寿命をまっとうできるようにすることです。

食事療法をはじめとした治療を適切に行えば、糖尿病合併症や動脈硬化症の発症や進行を防ぐことが可能となります。

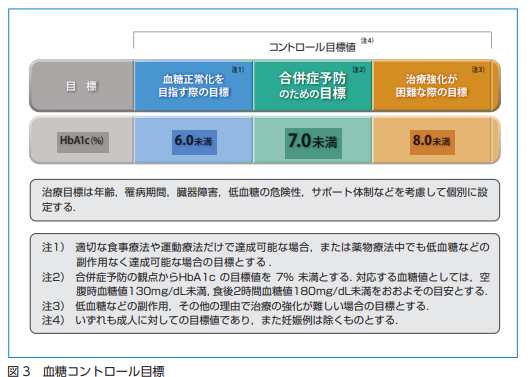

<血糖コントロール目標値(成人)>

※『糖尿病治療ガイド』引用

糖尿病治療の方法

糖尿病の治療には、「食事療法」、「運動療法」、「薬物療法」の3つの方法があります。

初診時のHbA1cが9%未満のときは、適切な食事療法、運動療法を2~3ヶ月続けても、目標の血糖コントロールを達成できない場合に薬物療法を行います。

初診時のHbA1cが9%以上のときは、食事療法、運動療法に加えて薬物療法が開始されることがあります。

また糖尿病を予防するためにも「食事療法」を知り、日ごろの食生活に上手に取り入れることが大切です。

(その一)食事療法

<1日1600kcalの食事例>

2型糖尿病では、食事療法だけで血糖値が適正な範囲内に保たれることもあります。薬物療法を併用する場合でも、食事療法をしないと低血糖、高血糖をおこし、適正な範囲内に血糖値を保つことは難しくなりますので、この食事療法はすべての糖尿病治療に欠かせません。

(その二)運動療法

※拡大版を見る:運動で血糖値コントロール [PDFファイル/289KB]

・息がはずむ程度の中等度の運動を1日20~60分程度することで、糖や脂肪が効率よく燃焼できます

・運動後も2~3日間糖の取り込みが続くため、週3~5回を目安に運動をしましょう

・有酸素運動に加えて筋力トレーニングを行うと、より効果的に糖と脂肪が燃焼されます

・運動前には体を温め、運動ができる状態にするための”ウォーミングアップ”、運動後には疲れた筋肉を回復させるための”クーリングダウン”としてストレッチをしましょう

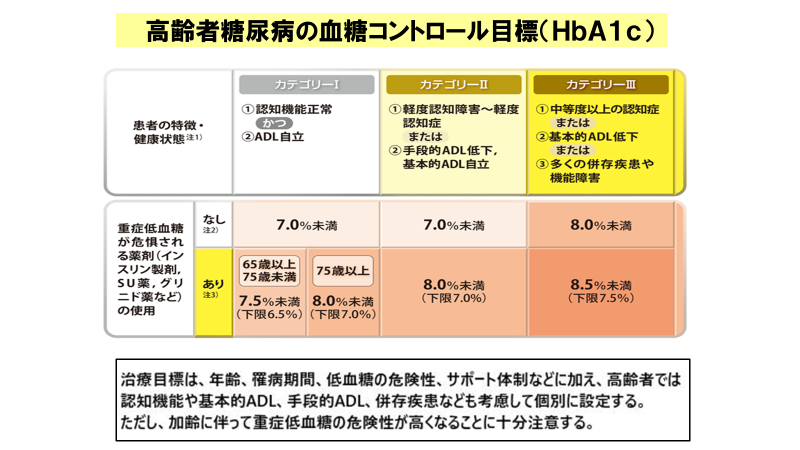

(その三)薬物療法

食事療法、運動療法が行われていても、血糖コントロールが不十分であるときに薬物療法を開始します。

医師は糖尿病の病態、合併症の有無、年齢などを考慮して薬剤を選択しますので、医師の指示に従いましょう。

また薬の飲み忘れや体調不良などがあった場合は、受診時に医師にご相談ください。

糖尿病専門医がいる病院ではより高度な糖尿病治療を行うことができます。

糖尿病治療のための食事とは

糖尿病の食事は特別なものではなく、誰にとってもよい「健康食」といわれています。

基本的な食生活を大切にすることが血糖コントロールにつながります!

(1) 適正なエネルギー量の食事

適正な体重(太らずやせ過ぎず)を保ちながら、日常生活に必要なエネルギー量の食事を食べましょう。

太り過ぎは血糖コントロールを悪化させます。

適正な1日の摂取エネルギー量は、年齢、性別、身長、体重、日々の生活の過ごし方などによってひとりひとり違いますから、主治医と相談して決めてもらいましょう。

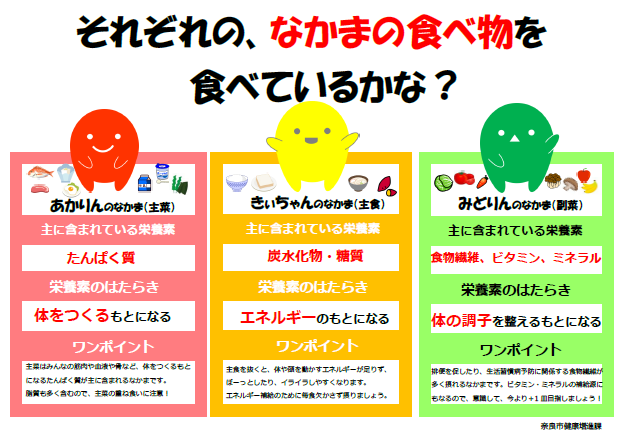

(2) 健康を保つために必要な栄養素

子どもでは成長のため、おとなでは健康を保つために、さまざまな栄養素の過不足がない食事をしましょう。

・エネルギーのもととなる栄養素は、まず炭水化物、次に脂質、そしてたんぱく質です

・たんぱく質は筋肉や臓器など人体の構成成分のみならず、さまざまな働きをしています

・骨や歯などの材料となるのは、カルシウムなどのミネラルです

・身体の働きを正常に保つために、さまざまなミネラルやビタミンなどが必要です

※3種類の食品が揃うと、栄養バランスが良くなります

(3) 血糖コントロールをよくする食事

血糖コントロールをよくするためには、朝食、昼食、夕食を規則正しく食べることをお勧めします。

また、単純糖質を多く含む甘いおやつは控えめにしましょう。

血糖値に影響を及ぼす栄養素は主に炭水化物ですが、脂質とたんぱく質も影響を及ぼします。

脂質は食後しばらくたってから血糖値が上がる原因となります。1回の食事でとりすぎないようにしましょう。

食事を食べたときに血糖値が上がり過ぎないような食べ方も工夫してみましょう。(ゆっくり食べる、よく噛んで食べる、野菜を先に食べるなど)

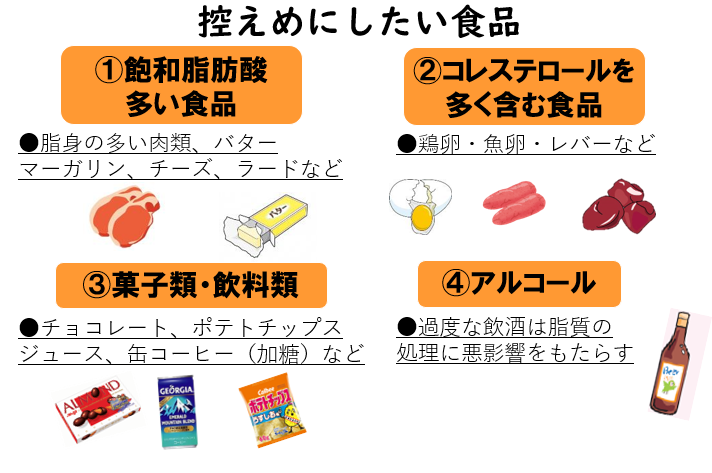

(4) 合併症を防ぐ食事

糖尿病の治療では、血糖コントロールをよくして、網膜症、腎症、神経障害などの合併症を防ぐだけでなく、高血圧や脂質異常症などの動脈硬化の危険因子となる病態の予防にも心がける必要があります。

そのためには、食塩、コレステロール、飽和脂肪酸をとりすぎないようにして、ビタミン、ミネラル、食物繊維などは十分にとりましょう。

<減塩の工夫>

<積極的にとりたい食品と控えたい食品>

糖尿病と診断されたら

・生活習慣を振り返り、できるところから改善する

・医師の治療方針を確認し従う

・自己判断で、決して治療を中断しない

・必要に応じて糖尿病専門医を受診する

3.糖尿病について相談がしたいという方へ

「糖尿病相談窓口」のご案内

血糖値が高め、肥満で糖尿病の危険があると言われた方(通院中の方を除く)に、

管理栄養士等が相談を受け、生活指導等を実施します。※医師の診察はありません

詳細は、糖尿病相談窓口のページをご覧ください。