本文

奈良市史料保存館へようこそ!

史料保存館は、奈良市に残る古文書や歴史資料の収集、調査、保管、展示などを行っている施設です。奈良町のなりたちや歴史について、模型やパネルで紹介しています。

また、古文書や古絵図などをとおして、いろいろな角度から、奈良の魅力を再発見できる場所です。年中行事や季節の風物詩を約1ヶ月ごとに内容を変えて紹介する「特別陳列 ならまち歳時記」や、企画展示などを開催中。奈良町の伝統と歴史をより深く知って、奈良町探訪の参考にしてみませんか。

ならまち散策のスタートに、また、散策で疲れた体を休めながら、奈良町の歴史にふれてみませんか?

(お食事はできませんが、休憩はどうぞ(^_^)ご協力よろしくお願いします<(_ _)>)

奈良市史 通史三・通史四をPDF版で読むことができます。詳しいページはこちら。

展示のご案内

過去の展示のご案内はこちら。

特別陳列「ならまち歳時記」

季節にちなんだ伝統行事や風物詩を、実物史料などで紹介します。約1ヶ月ごとに展示テーマを変えて開催。令和7年度の年間予定はこちら。

企画展示

史料保存館企画展示 「奈良名勝全図」で巡る昔の奈良町

明治41年(1908)・昭和18年(1943)出版の絵図「奈良名勝全図」の細部に注目して、関連資料から昔の奈良町の姿を紹介します。

期間 令和8年2月10日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

時間 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

入館料 無料

詳しくは こちら「「奈良名勝全図」で巡る昔の奈良町」をご覧ください。

史料保存館デジタルギャラリー

史料保存館で保管する、絵地図、古写真などを公開しています。これから部分図や新規史料を少しずつ増やしていく予定です。詳しくはこちら。

こちらが奈良市史料保存館。奈良町の町家をイメージした、落ち着いた外観。

入口は、格子の右側です。

展示室の様子

常設展示中の奈良奉行所模型

中庭に展示している元興寺鐘楼の礎石

史料保存館があるあたりは、奈良時代の元興寺(がんごうじ)で、中近世になると、家が建ち並ぶ町になっていったと考えられています。発掘調査をすると、町家の跡だけでなく元興寺の建物の礎石が見つかることがあります。中庭に展示している大きな礎石は、元興寺の鐘楼(しょうろう)のものと推定されています。

所蔵史料を少しご紹介

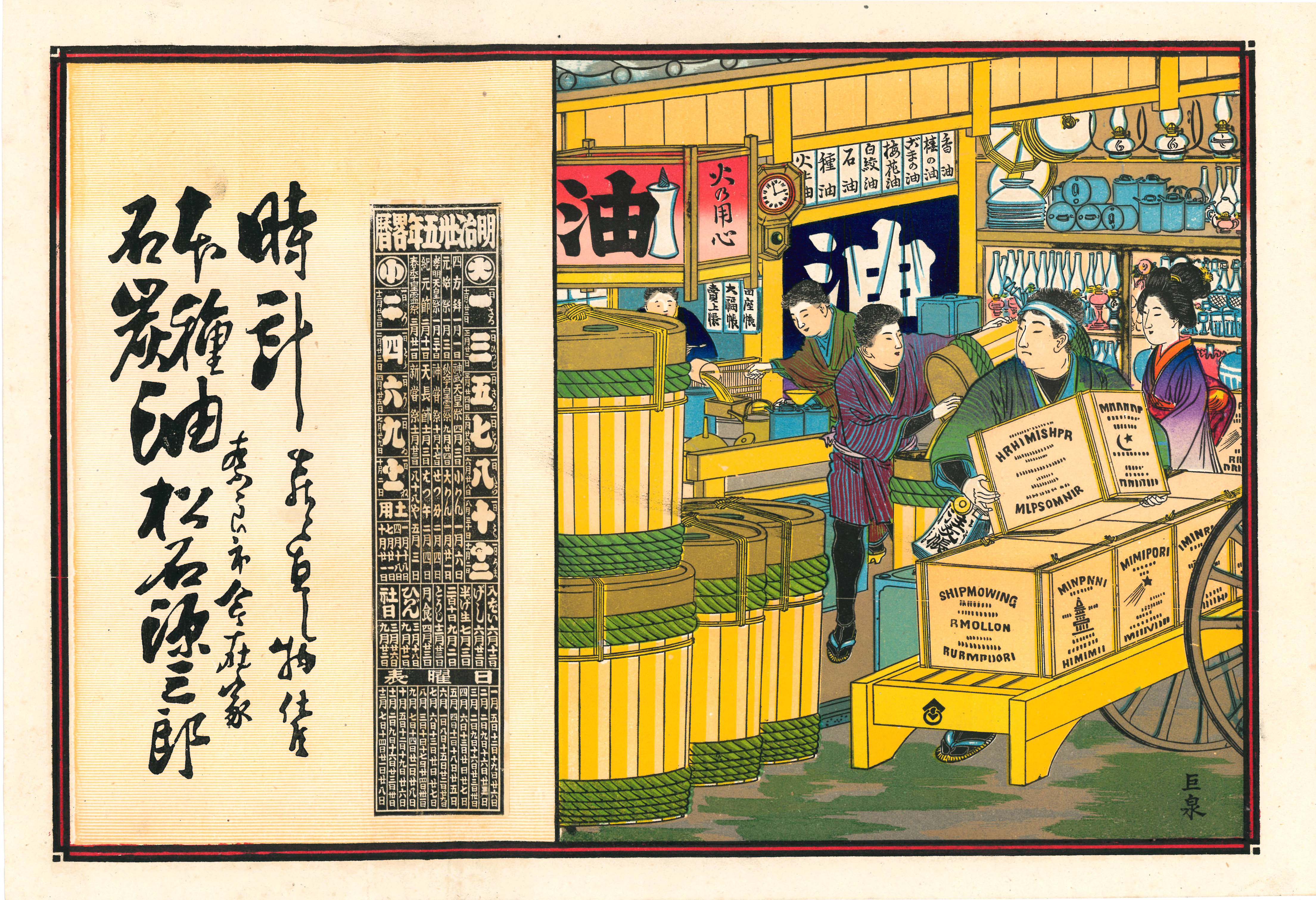

時計、本種油、石炭油 今在家町

時計や油を扱っていた商家の引札(広告)です。明治35年(1902)の暦付きです。

史料保存館デジタルギャラリーでは、奈良町の商家が制作した引札をこのほかにも公開しています。

施設案内

場所 奈良市脇戸町1-1

電話 0742-27-0169(ファックスはありません)

入館 無料

開館時間 午前9時~午後5時。(入館は午後4時30分まで)

その他 トイレは男女各1、多目的トイレ1

史料の閲覧等

研究・調査など目的が明確な場合に限り、史料等を閲覧できます。閲覧、掲載、貸出等を希望されるときは、事前に電話またはメールで奈良市役所文化財課もしくは史料保存館にお問い合わせの上、許可申請書を提出してください。(奈良市役所の所在地はこちらをクリック)

許可申請書の説明・ダウンロードはこちらをクリックしてください。

レファレンスについて

史料などのお問い合わせは、メール・電話・郵送でもご対応いたします。

休館日

- 月曜日(その日が休日のときは開館、その後最初の平日に休館)

- 休日の翌日(その日が土曜日・日曜日・祝日のときは開館)

- 年末年始(12月29日から1月3日)

- その他、臨時に休館する場合があります。

| 月 | 休館日 |

|---|---|

| 令和7年4月 | 7・14・21・28・30日 |

| 5月 | 7・12・19・26日 |

| 6月 | 2・9・16・23・30日 |

| 7月 | 7・14・22・28日 |

| 8月 | 4・12・18・25日 |

| 9月 | 1・8・16・22・24・29日 |

| 10月 | 6・14・20・27日 |

| 11月 | 4・10・17・25日 |

| 12月 | 1・8・15・22・29~31日 |

| 令和8年1月 | 1~3・5・13・19・26日 |

| 2月 | 2・9・12・16・24日 |

| 3月 | 2・9・16・23・30日 |

交通アクセス

徒歩

近鉄奈良駅から徒歩10~15分、またはJR奈良駅から徒歩15~20分。

バス

- 近鉄奈良駅または、JR奈良駅から、

- 「天理駅」「下山」行きバスで「福智院町」下車、西へ徒歩約10分。

- 市内循環バス「北京終町」下車、北へ徒歩約8分。

- ぐるっとバス(土曜日・日曜日・祝日を中心に運行)

- R10「ならまち・元興寺」下車徒歩約5分。(ぐるっとバスの詳しい運行ルート・カレンダー<外部リンク>はこちらから)

駐車場はありません。ならまちセンター前駐車場、またはならまち大通り周辺のコインパーキングをご利用ください。