本文

特集:富雄丸山古墳の謎が、また一つ明らかに(奈良しみんだより令和7年9月号)

棺に納められた3枚の銅鏡とは

富雄丸山古墳の謎が、また一つ明らかに

巨大な蛇行剣や盾形銅鏡、木棺等、多くの発見が相次いだ富雄丸山古墳。第七次調査で出土した副葬品「3枚の銅鏡」の詳細がついに明らかになりました。棺に埋葬された人物は誰なのか。その謎にも迫ります。

【問合せ】埋蔵文化財調査センター(電話番号:0742ー33ー1821)

浮かび上がる、銅鏡の文様

令和5年度の第七次調査※では、極めて保存状態のよい木棺が出土し、副葬品として中国からもたらされた3枚の銅鏡や竪櫛が確認されました。木棺は内部が3区画に分かれ、縄掛突起の構造も詳細に判明。副葬品は当時の配置を保ち、古墳時代の葬送儀礼や棺の構造を解明する上で重要な成果となりました。

※くわしくはしみんだより令和6年4月号へ

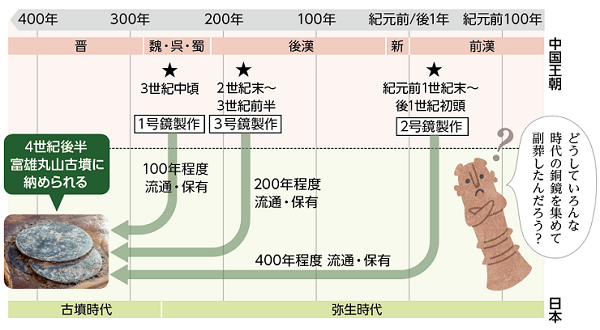

今回は副葬品の1つ「3枚の銅鏡(重なっていた順に上から1・2・3号鏡)」に堆積していた粘土を除去し、下面に描かれていた文様を分析すると、製作年代や埋葬に至った時代背景が判明しました。

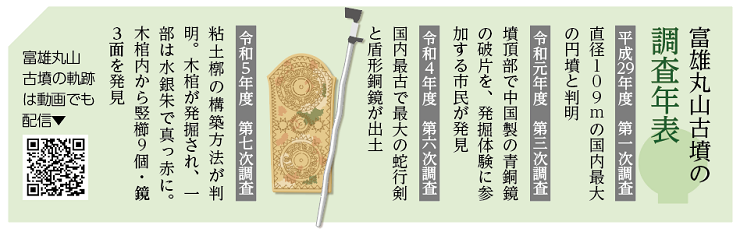

富雄丸山古墳の調査年表

銅鏡、大解剖。

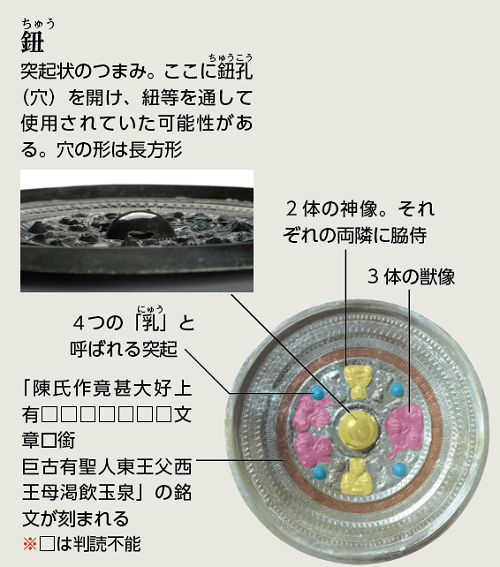

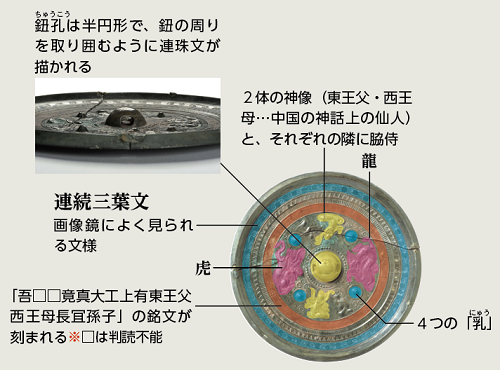

1号鏡…三角縁神獣鏡(陳氏作六神三獣鏡)

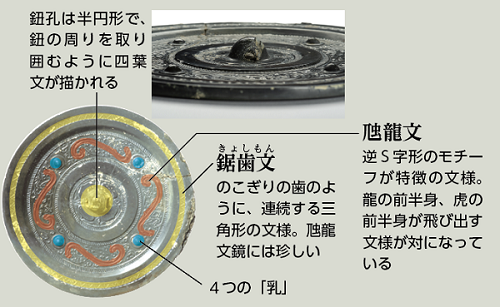

2号鏡…虺龍文鏡

国内で知られる虺龍文鏡40面のうち最大の大きさとなる※通常は10センチメートル程度

3号鏡…画像鏡

謎1)3枚の製作年代の違い

3枚の銅鏡は、製作年代が大きく異なります。2号鏡は、製作から副葬までの期間が最大400年にも及びます。副葬の際、さまざまな時代の銅鏡を選んだのはなぜなのか。今後注目が集まります。

謎2)異例の大きさ

古墳時代前期、倭王権は有力者の実力や関係に応じて大小の銅鏡を配ったと考えられています。今回の銅鏡はいずれも直径約20センチメートルの大型鏡。第六次調査で発掘された盾形銅鏡も64センチメートル×31センチメートルの大型鏡。これを踏まえると、富雄丸山古墳を造った集団が倭王権から特に重視された有力者だったと考えられます。

謎3)国外でも類似した文様が発見

大型の虺龍文鏡は、前漢の範囲を大きく超えて、ウズベキスタン等でも出土。今回の発見は、古代ユーラシアにおける広域交流によって、日本列島にも多くの人やモノがもたらされたことを示す貴重な証拠です。令和9年に奈良国立博物館での開催を予定している「奈良・サマルカンド特別交流展」では、シルクロードの開拓を物語る資料として、ウズベキスタン出土の虺龍文鏡と共に2号鏡を展示します。

速報

貴重な文化財を守り未来へ伝える事業をふるさと納税で応援できます

富雄丸山古墳出土の文化財等を展示する施設の建設費用や特別交流展の実施について、ふるさと納税の寄附を受け付けています。ぜひ、協力をお願いします。

インタビュー…奈良市埋蔵文化財調査センター 柴原 聡一郎

この棺に葬られた人物は、一体何者なのか?

龍文盾形銅鏡や巨大蛇行剣という類例のない遺物に続き、保存状態のよい木棺や銅鏡が出土した時は、私たちも驚きました。銅鏡は錆が少なく当時の輝きを保つかのよう。掘り上げた瞬間、鏡面に自身の顔が映ったことを鮮明に覚えています。3枚の鏡のいずれかは、4世紀の古墳に副葬されることの多い日本製のものだろうと予想していましたが、その想定を覆す大発見となりました。まさに「謎が謎を呼ぶ展開」に。

残念ながら、埋葬された人物の名を示す遺物はなく、古墳の主を明らかにするには考古学的な検討が必要です。特異な鏡の組み合わせや副葬品からすると、倭王権に高く評価された有力集団のリーダーの近親者だったのでしょうか。今後の研究が期待されます。