本文

史料保存館企画展示 奈良奉行所のお仕事

| 期間 | 令和7年10月7日(火曜日)~令和7年11月30日(日曜日) [休館]月曜日、10月14日(火曜日)、11月4日(火曜日)、11月25日(火曜日) |

|---|---|

| 時間 | 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 入館料 | 無料 |

| 主な展示品 |

|

| 展示解説 |

館員の展示解説を、史料保存館で期間中2回行います。申込は不要です。 |

| 展示関連イベント | |

|

奈良町にぎわいの家出張展示 企画展示「奈良奉行所のお仕事」展に関連した史料の一部を奈良町にぎわいの家に出張展示し、史料保存館の館員が史料の解説を行います。 日時:10月11日(土曜日)午後2時~4時 解説:午後2時から約30分 会場:奈良町にぎわいの家(奈良市中新屋町5) 費用:無料 |

|

|

ガイド付きツアー 日時:10月28日(火曜日)午後1時~4時 ※小雨決行、荒天中止 コース:ならまちセンター前広場(東寺林町)集合~史料保存館(展示解説)~正倉院~東大寺大仏殿西側休憩所(雑司町)解散 定員:30人 費用:300円 申込:電話または、ホームページからで10月25日までになら・観光ボランティアガイドの会朱雀まで 電話:0742-27-9889 なら・観光ボランティアガイドの会朱雀ホームページは<外部リンク>こちら |

|

| 後援 |  〈歴史街道HP<外部リンク>はこちら〉 〈歴史街道HP<外部リンク>はこちら〉 |

|

|

|

|

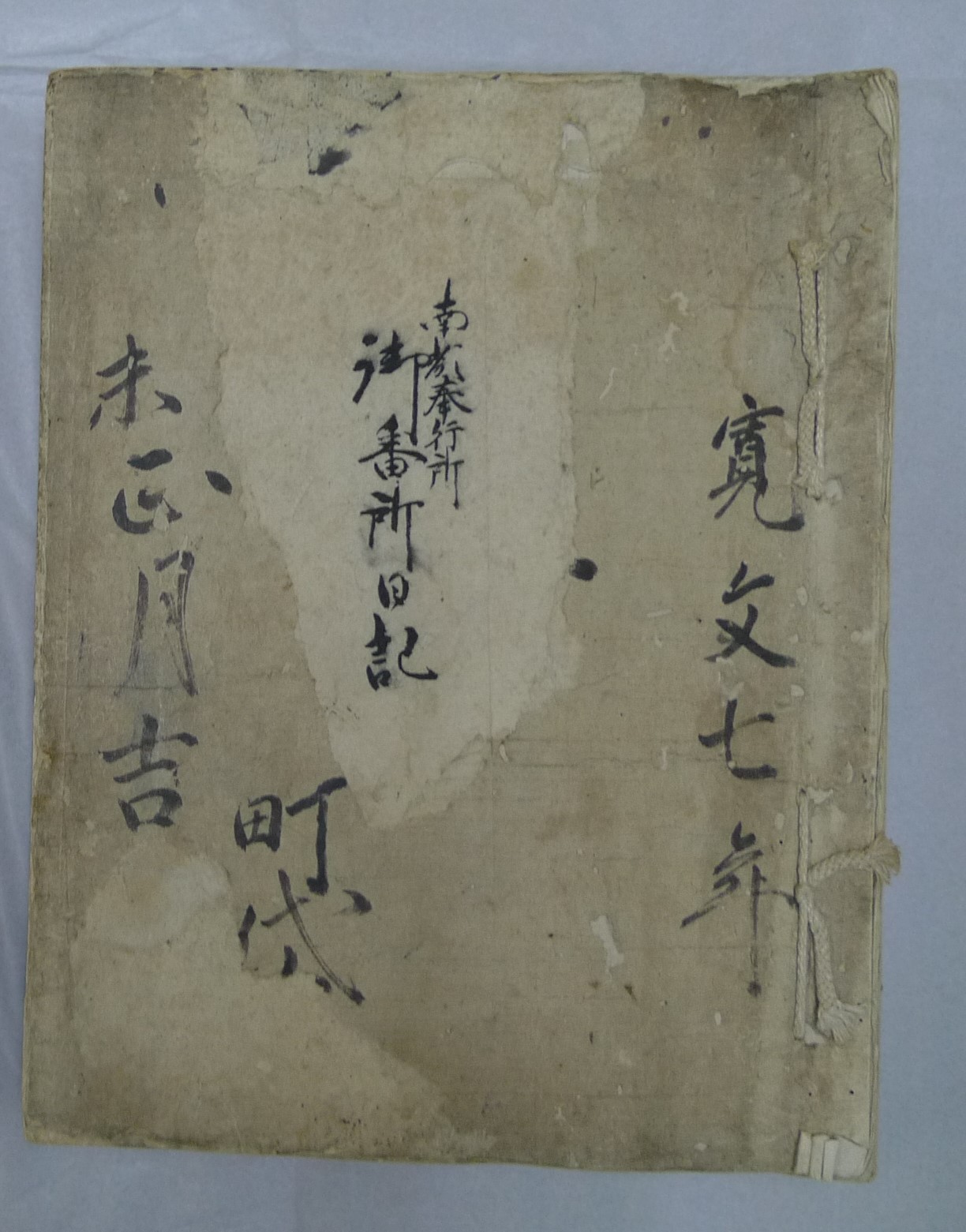

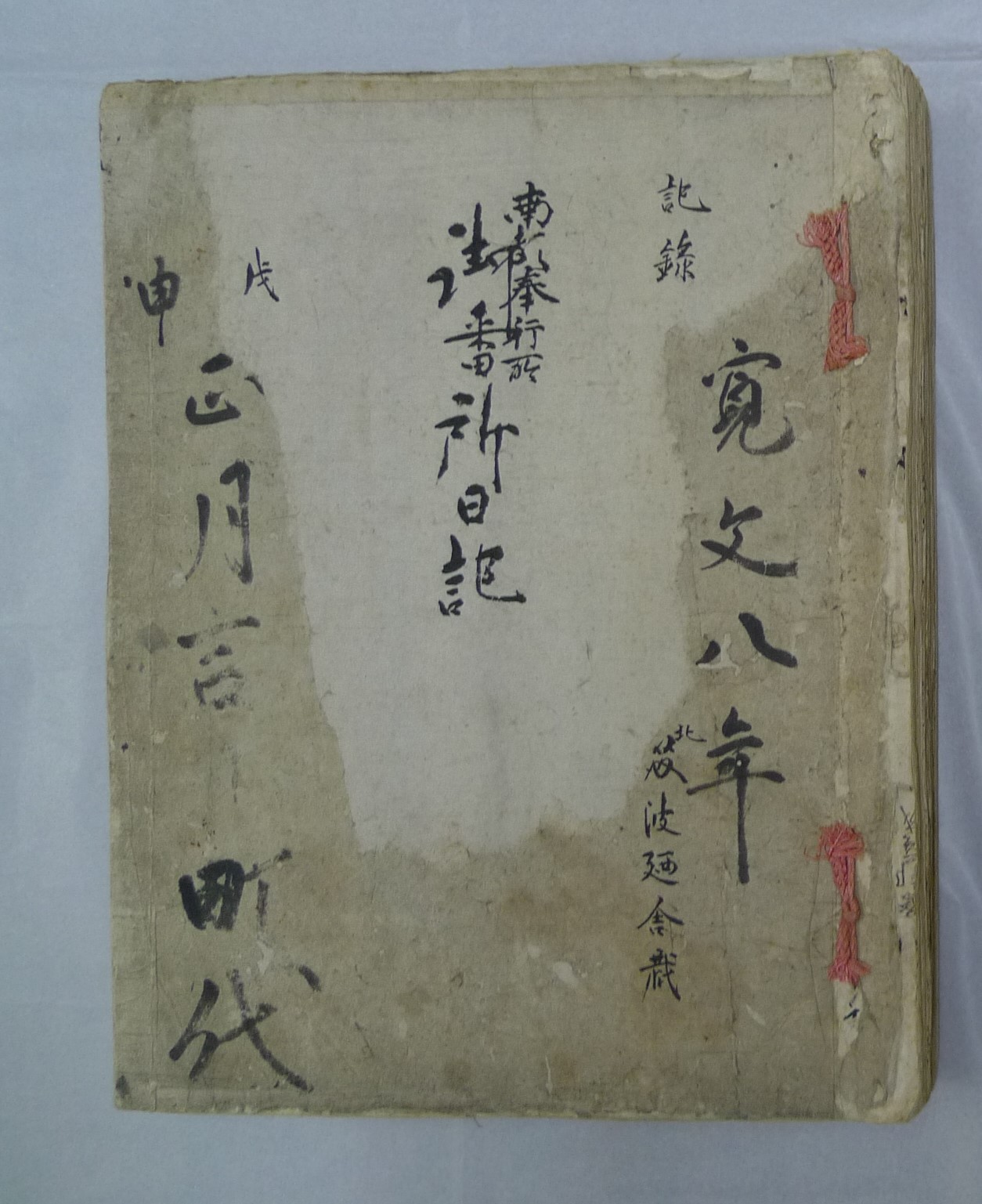

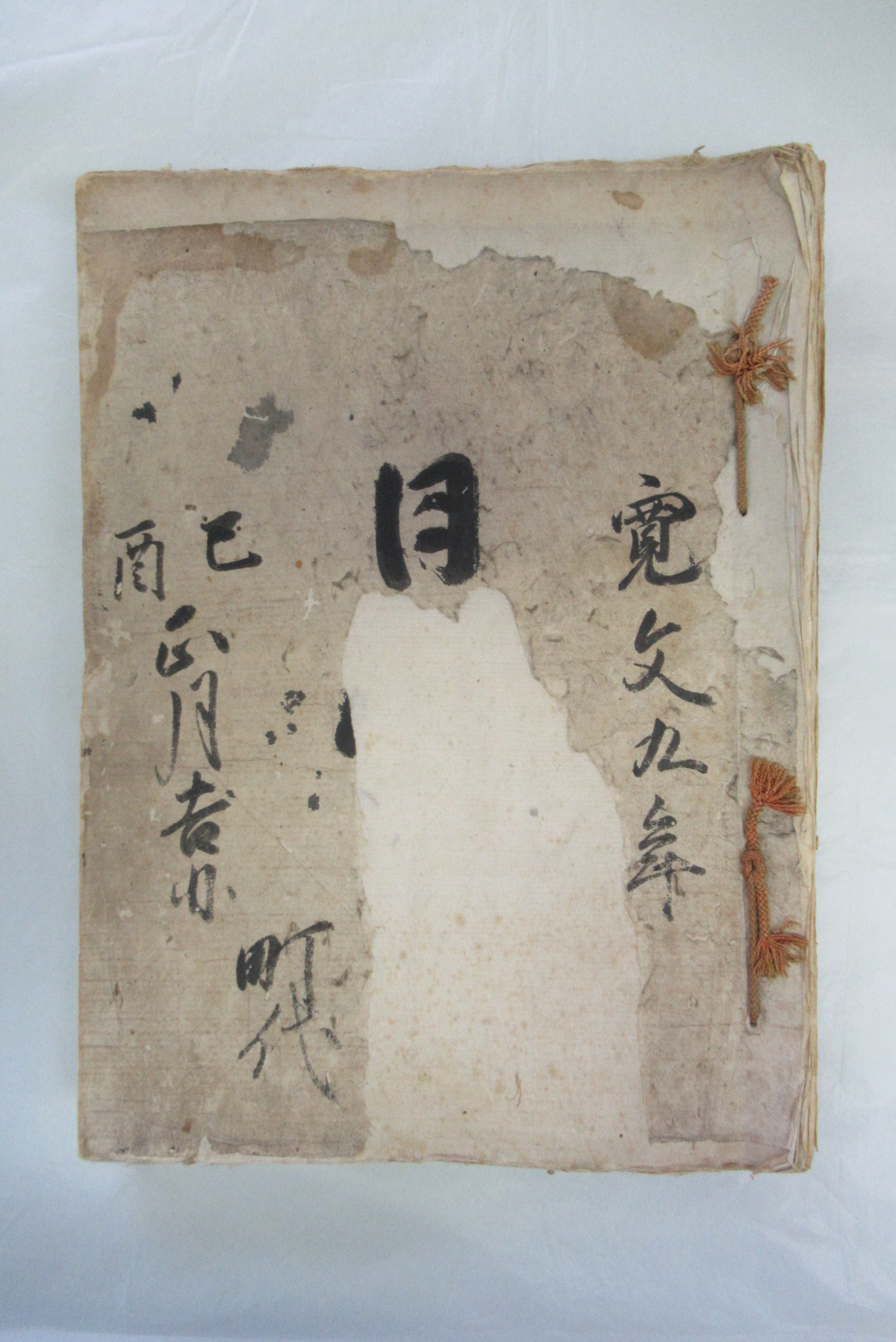

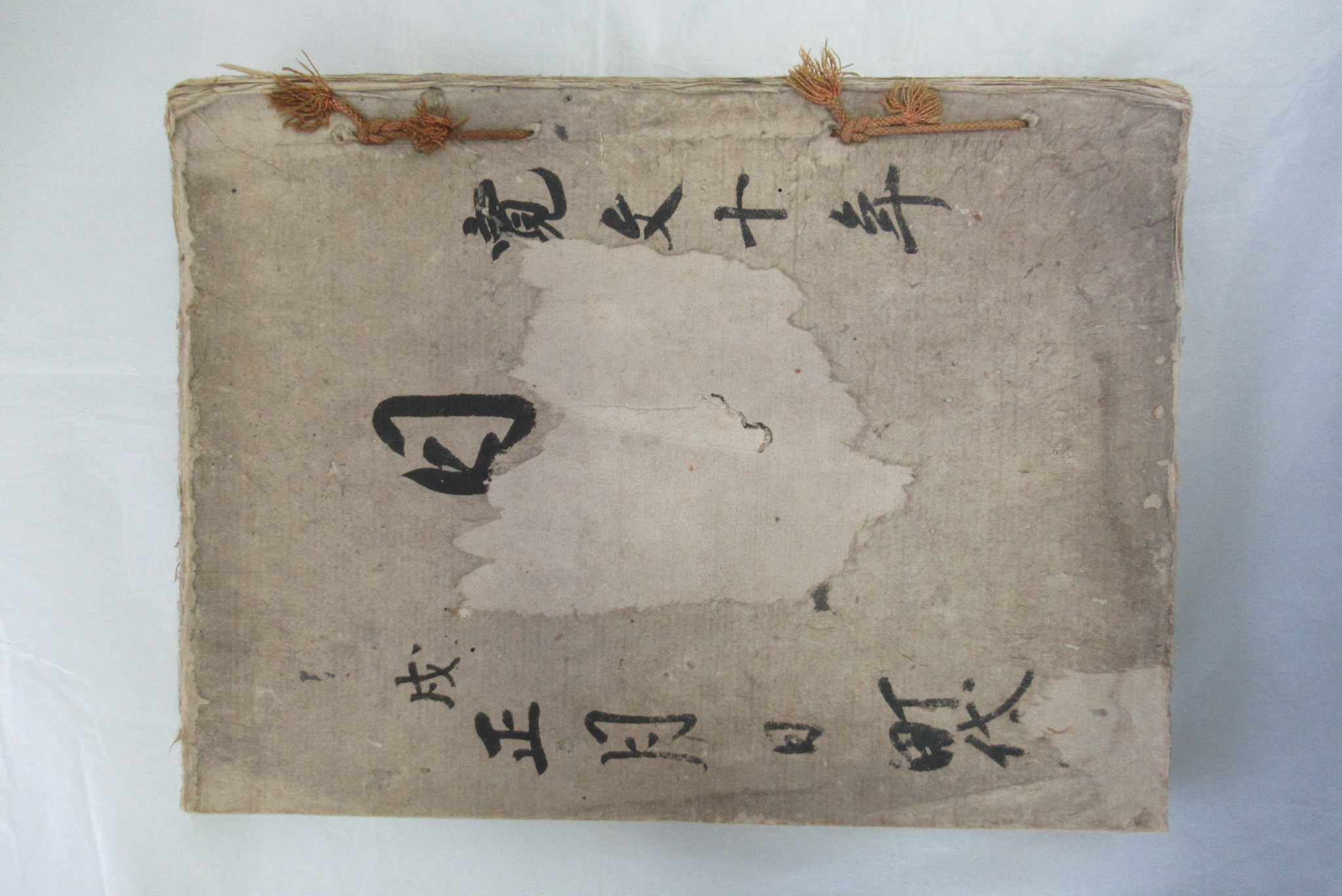

| 寛文7年(1667) | 寛文8年(1668) | 寛文9年(1669) | 寛文10年(1670) |

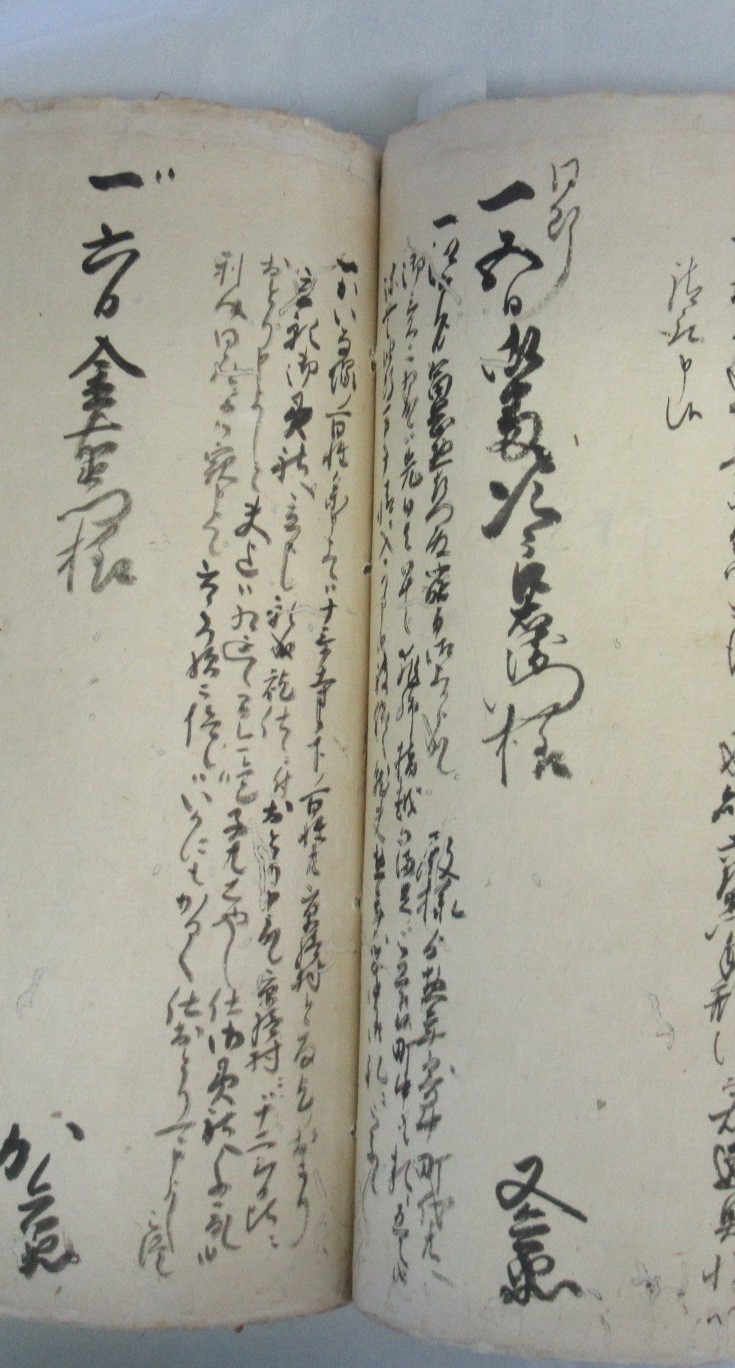

| 奈良奉行所町代日記 史料保存館寄託 個人蔵 奈良市指定文化財 奈良市指定文化財のページへはこちらから! |

|||

|

奈良奉行所の町代の職務日誌です。今回は寛文年間の4点を展示します。奉行所内の出来事や人の出入り、町人からの訴訟の届、吟味筋の届、家屋敷の売買届、勘当届など江戸時代に奈良の町で起こっていたさまざまな出来事が記録されています。 |

|||

|

|

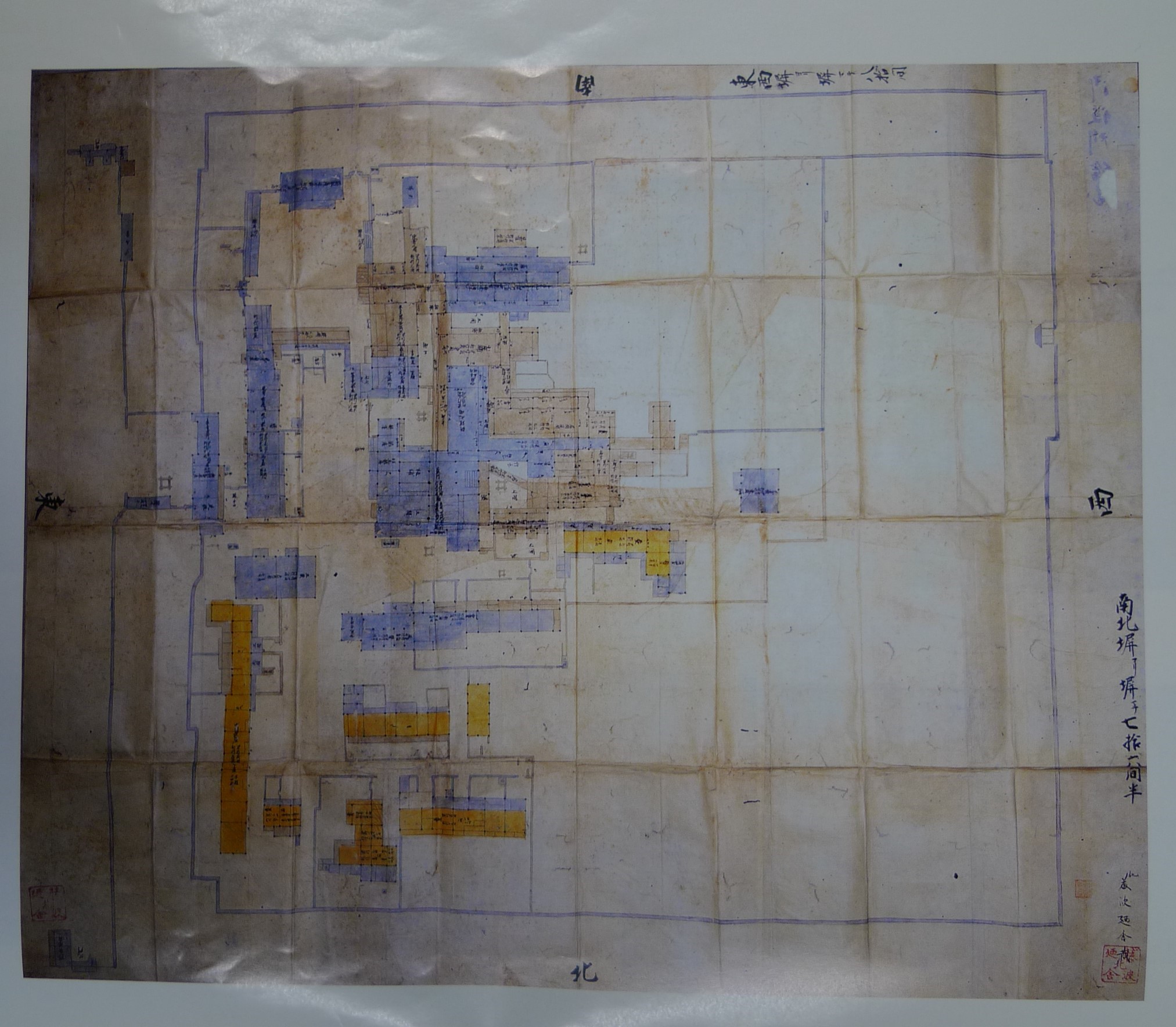

| 御役所絵図 明和4年(1767) 史料保存館寄託 個人蔵 |

|

| 明和4年(1767)に、奈良奉行所与力であった橋本喜久右衛門によって作成されたと考えられる図で、奉行所内の建物の配置や間取りなども詳しく描かれています。また、3色に色分けされており、屋根材の別(瓦葺、檜皮葺、板葺)を示しています。奈良奉行所空間の全体を知ることのできる貴重な史料です。 |

|

|

| 結崎の太鼓踊り絵馬(写真パネル展示) 天保13年(1842)奈良県指定文化財 糸井神社蔵 写真:川西町教育委員会提供 |

奈良奉行所町代日記 寛文10年(1670)8月5日条 かいの塚雨乞満願踊り |

| 寛文10年(1670)の町代日記から、8月5日、肘塚の百姓が十三ヶ寺下の百姓と京終村で雨乞満願の踊りを御霊社へ奉納したいと伺いに来た記録を紹介しています。今回、写真パネルで紹介する川西町結崎糸井神社蔵の「結崎の太鼓踊り絵馬」は、江戸時代の雨乞いや、満願の踊りがどのようなものだったのか知ることができる貴重な資料です。 | |

※写真の無断転載禁止