ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

史料保存館企画展示 「絵図屋」でみる奈良町

奈良は、都が京都へ移った平安時代以後、寺社の都として栄え、貴族や僧侶の訪れる巡礼地の中心でした。江戸時代の前半ごろの奈良町は、奈良晒、酒、墨をはじめとする特産品の産業が盛んな町でした。江戸時代中ごろの東大寺の大仏開眼(元禄5年・1692)、大仏殿の再興(宝永6年・1709)をきっかけに、全国から奈良名所を大勢の人が訪れる観光の町へと姿を変えていきます。そのころから奈良の名所案内記などを出版し、明治・大正・昭和の初めと活動を続けたのが「絵図屋」筒井家です。今回の展示では、観光地としての奈良町について、史料保存館所蔵の「絵図屋」の名所絵図、案内記などから見ていきたいと思います。

| 期間 | 令和7年2月18日(火曜日)~令和7年3月30日(日曜日) [休館]月曜日(祝日は開館)、2月25日(火曜日)、3月21日(金曜日) |

|---|---|

| 時間 | 午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 会場・入館料 | 奈良市脇戸町1-1 史料保存館展示室・無料 |

| 主な展示品 | ・南都名所記 元禄15年(1702)ごろ 版元不明 ・大和名所記 明和6年(1769)井筒屋庄八 ・ならめいしょゑづ 江戸時代 絵図屋庄八 ・ならめいしょゑづ 明治14年(1881)筒井庄治郎 ・明治新刻奈良細見図 明治22年(1889)筒井庄八 ・奈良市街名区古跡図 明治27年(1894)筒井梅吉 |

| 展示解説 |

展示解説があります。史料保存館で期間中2回行います。申込は不要です。 |

| 展示関連イベント | |

|

奈良町にぎわいの家出張展示 企画展示「「絵図屋」でみる奈良町」展の展示期間中に、奈良町にぎわいの家で、展示に関連した史料の一部を出張展示し、史料保存館の館員が史料の解説を行います。 日時:3月15日(土曜日)午後2時~4時 解説:午後2時から約30分 会場:奈良町にぎわいの家(奈良市中新屋町5) 史料保存館から東へ徒歩5分 費用:無料 |

|

| 後援 |  〈歴史街道HP<外部リンク>はこちら〉 〈歴史街道HP<外部リンク>はこちら〉 |

|

|

||

|

|

||

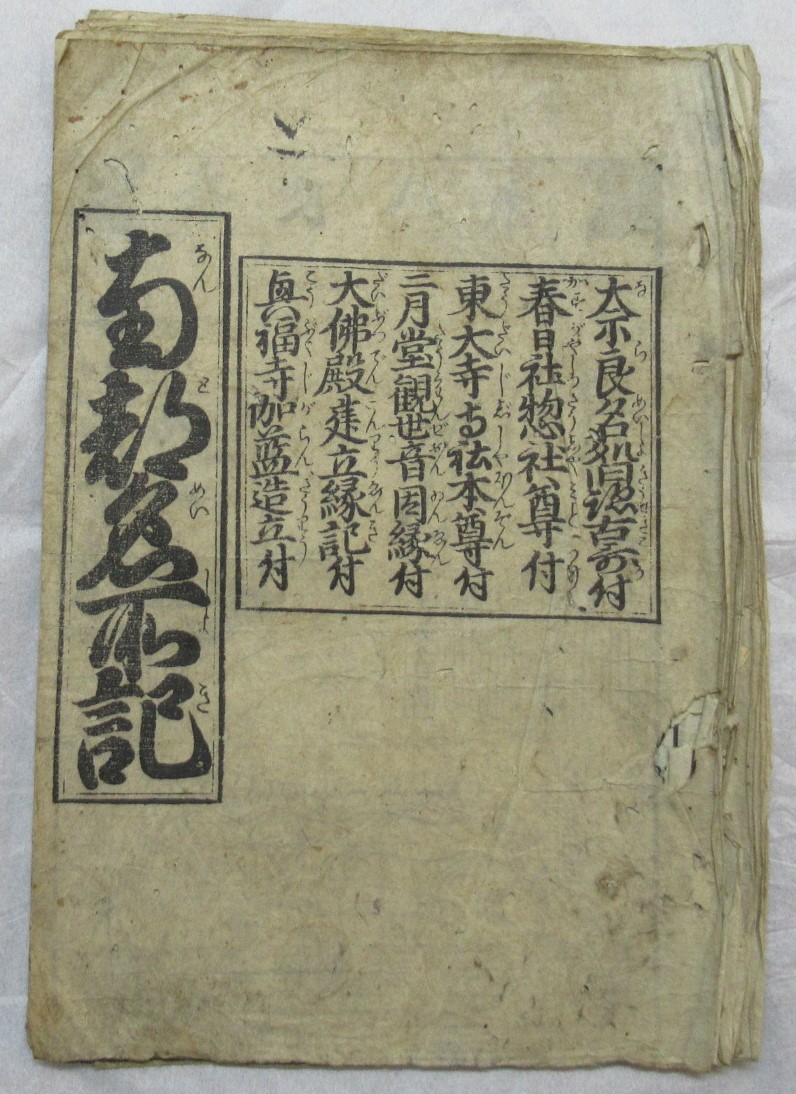

| 南都名所記 元禄15年(1702)ごろ 版元不明 |

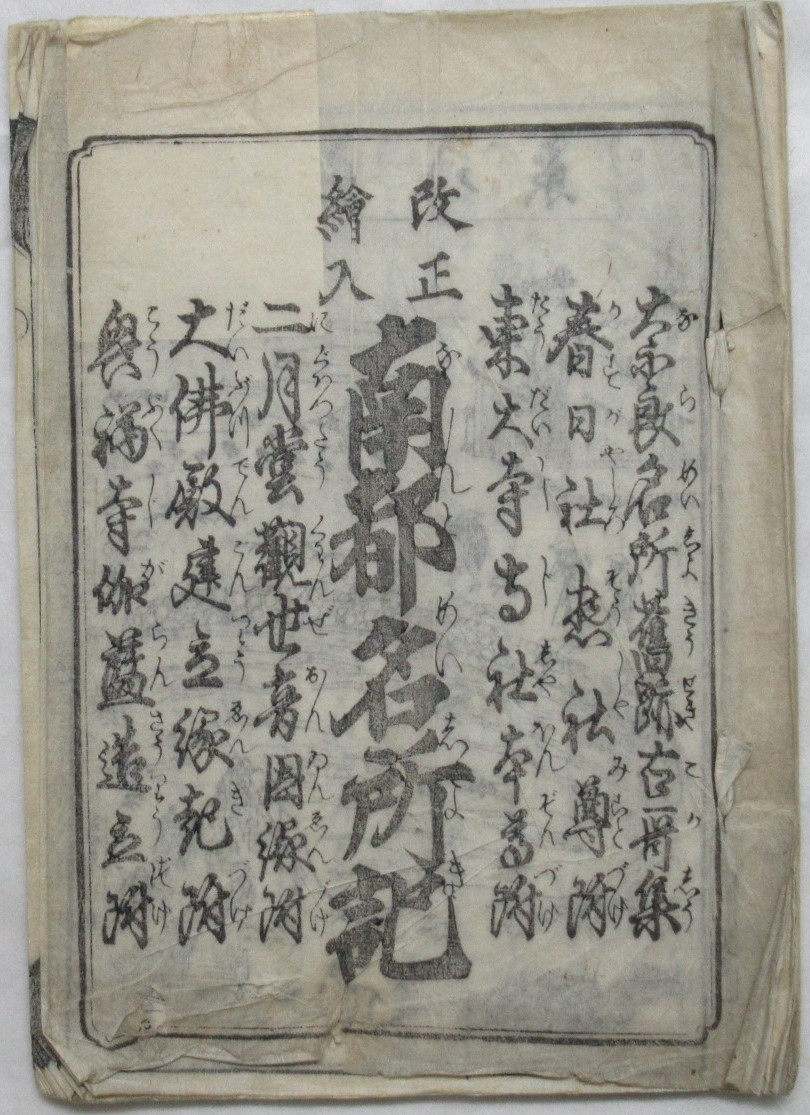

改正絵入 南都名所記 文政10年(1827) |

||

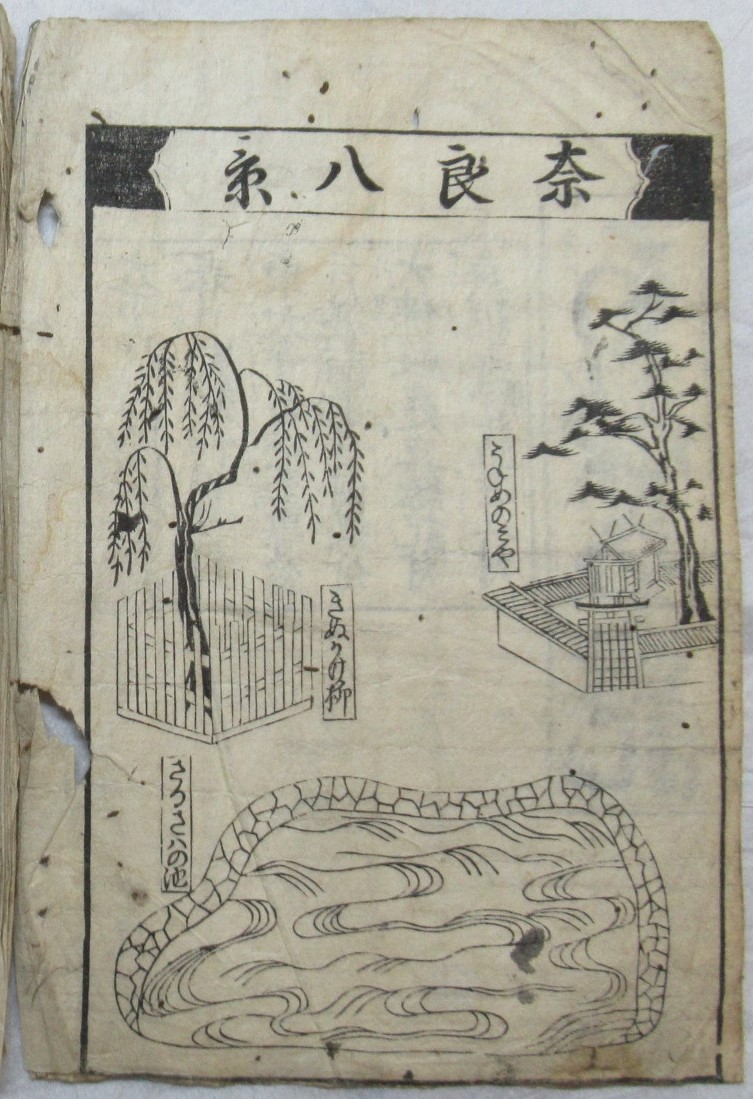

| 刊記はなく、版元や発行年は不明ですが、元禄15年を基準に経過した年数を換算しているので、そのころの出版と思われます。大仏開眼供養(元禄5年・1692)・大仏殿柱建て(元禄10年・1697)と東大寺の復興が本格化してきた元禄15年前後は、奈良見物の人が増えてきた時期であり、このような名所案内記が多く必要とされたようです。 | 左の「南都名所記」などを元に作られた改訂版です。初版は安永3年(1774)でそれ以降7回再版されており、保存館では嘉永5年(1852)版も所蔵しています。「南都名所記」はさし絵が1点でしたが、奈良八景・薪能図・春日若宮御祭礼図・春日社・二月堂周辺・東大寺大仏殿の6点に増えています。また、名所に「新薬師寺」「佐保山眉間寺」が新たに加えられています。 | ||

|

|

|

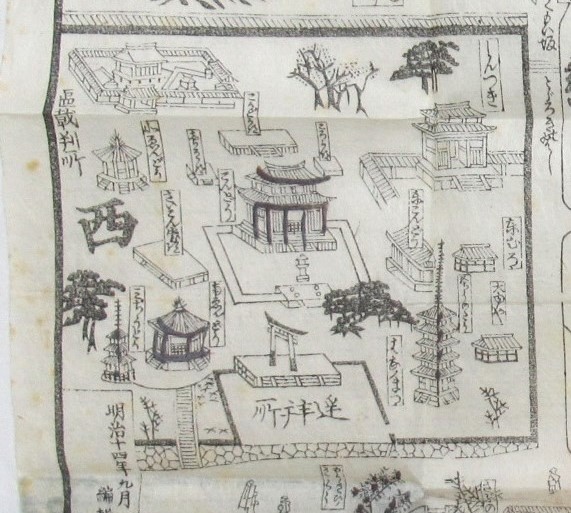

| 全体 | 興福寺の部分 | |

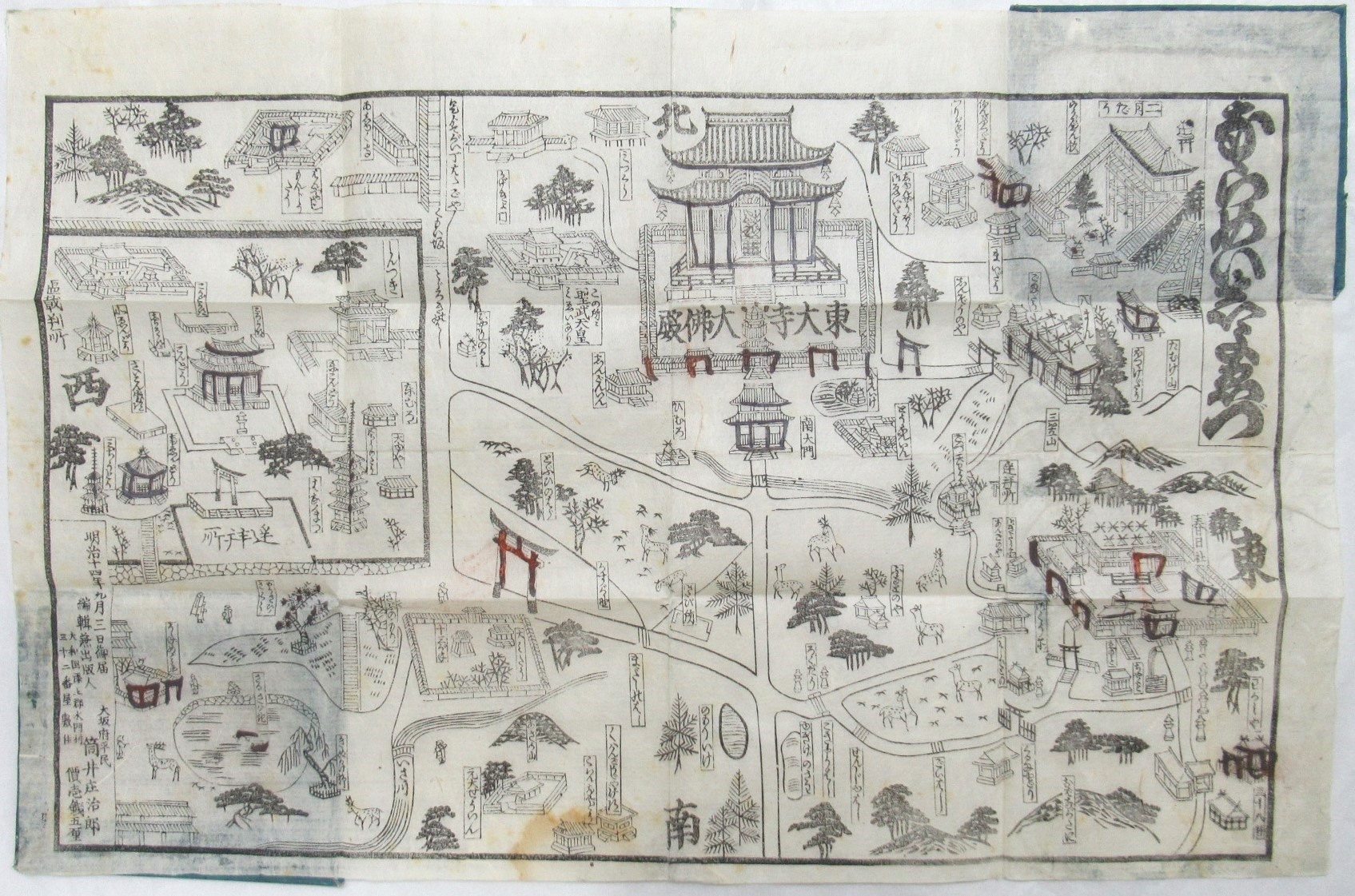

| ならめいしょゑづ 明治14年(1881)編輯兼出版人 大阪府平民 筒井庄治郎 | ||

| 「ならめいしょゑづ」は「改正絵入南都名所記」を絵図化したもので、江戸時代から絵図屋のロングセラーです。明治に入ってからも出版されており、東大寺大仏殿を上に、左に興福寺、右に春日社を配置する基本的な構図は同じで、人物や鹿の位置、姿もほとんどそのままです。ただし、安政6年(1859)に焼失した元興寺の塔は「元興寺焼け跡」になっています。また、興福寺南大門が遥拝所に、大乗院が元大乗院に、一乗院が区裁判所になり、興福寺を囲む塀はなくなり、興福寺に大きな変化があったことがわかります。興福寺の「花の松」は江戸時代には見られなかった名所です。編輯兼出版人の筒井庄治郎が「大阪府平民」になっているのは、発行された明治14年に奈良が堺県から大阪府に合併されていることによるものです。 ※江戸時代の「ならめいしょゑづ」は、史料保存館デジタルギャラリー(リンクはこちら)で公開しております。 |

||

|

||

| 奈良の周辺部分 | ||

| 大日本国郡全細見図 嘉永元年(1848)改版 南都大仏前 絵図屋庄八蔵版 同東向町 中澤嘉七郎筆刻 |

||

| 絵図屋は奈良の名所絵図だけではなく、日本全図も出版していました。地図の最後に「日本国中の名所旧跡、神社仏閣を初め諸国の道筋、御城下、宿場、船路、港まで詳しい地理細見の図であり、重宝の書である」とこの日本地図の意義を記しています。絵図屋はこれ以外にも「大日本早引細見絵図」という日本全図も出版しており、何度も版を重ねました。「大日本国郡全細見図」も嘉永元年に改版とあるので、初版はそれ以前のようです。絵図屋は、伊勢参りと合わせ、大和の寺社参詣をする人々が多かったので、大和・奈良へと観光客を誘うような広域地図なども出版しています。日本全図も、天保以降の伊勢参りのような旅行ブームにあわせ、出版されたのではないかとも考えられています。全長273cmもある折本なので、公開部分を変更しながら全体を紹介します。 | ||

※写真の無断転載禁止

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>