本文

テーマ5 奈良市の成長戦略

|

●広域化や現地建て替えも含め、あらゆる手法により、クリーンセンター問題の解決を加速させます ●滞在時間の更なる延長で観光を真の基幹産業へ ●柳生街道や山の辺の道など古道を活かした滞在メニューの開発 ●関西文化学術研究都市の知の集積を取り込み、市内での起業を促進します ●奈良電力鴻ノ池パーク(鴻ノ池運動公園)を、旧少年刑務所跡ホテルや旧ドリームランド跡地等と一体で活用 ●東アジアを代表する歴史都市として、現代のシルクロード交流で平和外交に貢献 ●新しい自治の仕組みである「地域自治協議会」の創設を積極的に支援、地域密着で市民生活を支えるプラットフォームを確立させます |

★ クリーンセンター問題の解決を図っています!

|

広域化での新ごみ処理施設建設候補地を「七条地区」に絞り込み、候補地地元自治会住民の皆様と意見交換会を行いました。今後も地元の皆様への説明や意見交換会を行い、できる限り多くの皆様のご理解を頂けるよう取り組んで参ります。 さらに、奈良県北部地域でのごみ処理広域化を視野に入れて、近隣5市町(奈良市、大和郡山市、生駒市、平群町、斑鳩町)で新クリーンセンターの建設を目指してきましたが、施設更新時期等の違いから、今後は奈良市、大和郡山市、斑鳩町の3市町で検討を行っていきます。 また、クリーンセンター建設が、周辺の環境にどのような影響を及ぼすのかについて調査・予測・評価を行い、結果を公表して、環境保全の観点から、より良い事業計画を作り上げていくため、環境影響評価を行っており、現在は、事業計画の検討の段階を対象とした「配慮書」の作成を行っています。 |

|

|

3市町人口重心地域 ※国土地理院地図データ(URL:https://www.gsi.go.jp/)を加工して作成 |

|

★ 滞在時間のさらなる延長で観光を真の基幹産業へ!

|

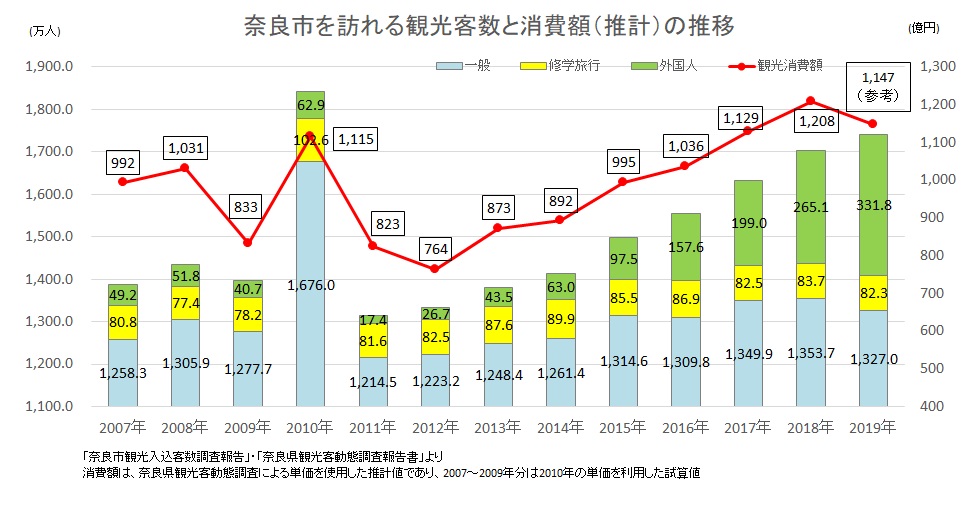

奈良市を訪れる観光客は、2010年の平城遷都1300年祭以降、増加を続けています。2019年には1,741.1万人となり、2011年と比較すると、年間428万人も増えています。中でも外国人観光客が大きく増加しており、2019年には331.8万人と過去最高を更新しました。 2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で観光客は減少していますが、多言語コールセンターや観光案内所の運営を通じて、コロナ禍でも安全・安心な観光ができるよう情報提供を行っています。 |

|

★ 「さとやま民泊」を推進しています!

|

令和元年度は奈良市の東部地域の観光・民泊情報を提供するプロモーションサイト「ならのはるをめざして。」を公開しました。奈良市を訪れる観光客が、市内で食事・宿泊の機会を増やすことで滞在時間を延長し、消費の拡大を図る「もう一食・もう一泊」の取組の一環として、東部地域の活性化や誘客促進を進めています。 さらに、奈良市の東部地域において、里山を体感することができる「さとやま民泊」事業を進めています。※「さとやま民泊」とは奈良市東部地域で、体験型観光全般を指す広義の言葉で、奈良市の造語です。 令和2年度は、新型コロナウイルス感染予防対策を行い、ツアーを実施しています。 |

|

奈良の自然を生かした食や体験が堪能できる「さとやま民泊」 |

★ 創業支援施設をリニューアルオープン!

|

平成31年4月地方創生推進交付金を受け、奈良市創業支援事業としてベンチャーエコシステム推進事業を開始。令和2年3月に創業支援施設を「BONCHI」としてリニューアルオープンしました。起業家や起業したい人に対し、創業の相談や、販路拡大、ネットワークの構築等を促進できるような支援を行うとともに、地域で起業家を生み、起業家が起業家を育てる好循環(ベンチャーエコシステム)の確立に向けて事業を推進しています。 (「BONCHI」についての詳細はこちら → https://bonchi.fun/<外部リンク>) |

|

リニューアルした「BONCHI」。令和2年10月に2020年度グッドデザイン賞(日本デザイン振興会)を受賞しました! |

★ 奈良電力鴻ノ池パークを少年刑務所跡と一体活用しています!

|

国の重要文化財である旧奈良少年刑務所。地域資源を活かした周辺地区の活性化、地元や周辺地域の住民の生活環境を守るべく市道の整備を実施しています。 完成後は、ジョギングコースや少年刑務所跡ホテルへのアクセス道路として利用できるようになります。 |

|

★ 西安市と交流事業を実施しました!

|

西安市と令和元年に両市の交流事業を実施しました。国外友好姉妹都市との交流を通じ、奈良市の文化や地域に対する理解を深め、誇りや愛着をもってもらうことでまちづくりの担い手を育成することを目的としています。 |

|

|

西安市と奈良市の子どもたちの交流 |

西安市の子どもたちの防災体験(奈良市防災センター) |

★ 地域自治協議会の設立を支援しています!

|

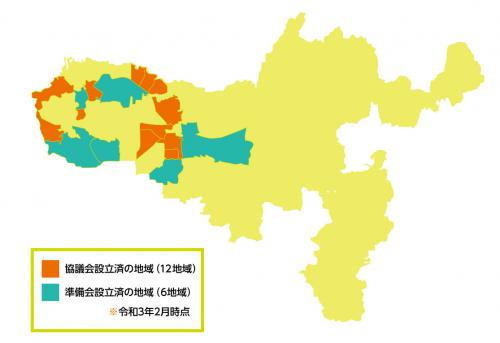

地域における新たな連携・協働の仕組みとして、おおむね小学校区ごとに、同じ地域で暮らす人たちのコミュニティを再構築し、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実行する組織・ネットワークの実現を図っています。令和3年2月までに12地区で地域自治協議会が立ち上がりました。 また、地域自治協議会の設立支援として「地域自治協議会準備交付金」や、設立後の初期支援として「地域自治協議会立ち上がり支援交付金」などの支援を充実させるとともに、希望地区で地域課題について考えるワークショップや地域の将来像を描く計画づくりのためのワークショップを実施しています。 (地域自治協議会についての詳細はこちら → https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/20/8879.html) |

|

|