本文

特集:「いつか」が「いま」に AIと共にある暮らし(奈良しみんだより令和7年8月号)

「いつか」が「いま」に AIと共にある暮らし

AIとは何か?

「Artificial Intelligence」(アーティフィシャル インテリジェンス)の略語で、人間のように考えたり、学んだり、判断したりする技術のことです。AIの歴史は1950年代から始まりましたが、本格的に私たちの生活に入ってきたのはここ10年ほど。特に最近では、文章や画像、音声等を作る「生成AI」も登場し、注目を集めています。

AIの仕組み

AIは、大量のデータから法則や特徴を学ぶ「機械学習」を基に動いています。さらに、AI自身が複雑なデータから特徴を自動的に学ぶ「深層学習(ディープラーニング)」により、画像や音声、文章の理解・生成等、より高度なことができるようになってきました。

人工知能…新しいものを発見する

機械学習…答えにすぐにたどり着ける

深層学習…ルールを学ぶ

気づかないうちに、こんなに使っている!?

わたしとAIの何気ない1日

朝起きてから夜眠るまで、日々の暮らしの中にはAIがたくさん活躍しています。

ここではある1日を追いながら、暮らしの中のちょっと便利なAIを紹介します。

午前6時…スマートスピーカーに今日の天気を聞く

声をかけるだけで天気予報やニュースを教えてくれるスマートスピーカー。予定確認や家電の操作も可能です。

午前7時…ニュース要約アプリでサクッと今日のニュースをチェック

ニュースの内容を3行で要約するものや、難しい単語を言い換えてくれるアプリも。読み上げ機能もあるので、「ながら聞き」が可能に。

午前8時…洗濯は洗濯機の「おまかせモード」

衣類の量や汚れ具合をセンサーで検知し、AIが最適な洗い方を選択。電気や水も節約できる賢い機能です。

午前9時…買い物アプリで卵の安いお店を探す

AIがネットやチラシ情報を収集し、商品の価格を比較。最寄りの店でどこが一番安いかを簡単に調べられます。

午前10時…スーパーへの最適ルートをカーナビで検索

現在地や交通状況を分析し、最適なルートを自動で提案。渋滞や遅延にも対応し、移動時間を短縮します。

午後2時…虹が出ていたので写真を撮影。

その場できれいに加工

明るさや肌の色味等を自動で補正。誰でも簡単にプロのような写真に仕上げられます。

午後5時…夕食のメニューはAIに聞いてみる

ジャンルや食材に合わせて、AIがレシピを提案。料理のレパートリーが増えます。

午後9時…動画サイトで「おすすめ動画」を堪能

視聴履歴や好みに基づき、AIが「あなたへのおすすめ動画」を表示。新しい関心事との出会いにもつながります。

コラム 映画で観る「AI像」

日本では「ドラえもん」や「鉄腕アトム」に象徴されるように、AIは人間に寄り添う存在として描かれてきました。一方、海外では「ターミネーター」や「2001年宇宙の旅」のように、AIは制御できない脅威として登場することも。文化や宗教観の違いが、その背景にあるともいわれています。AIがどんな存在になるのかは、私たち一人一人の向き合い方次第かもしれません。

奈良発!AIが社会課題を解決

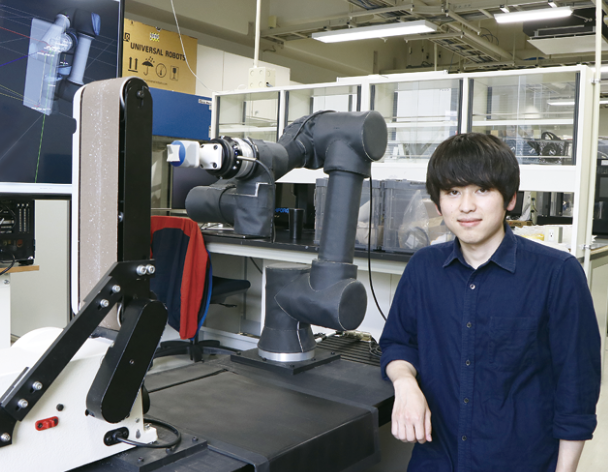

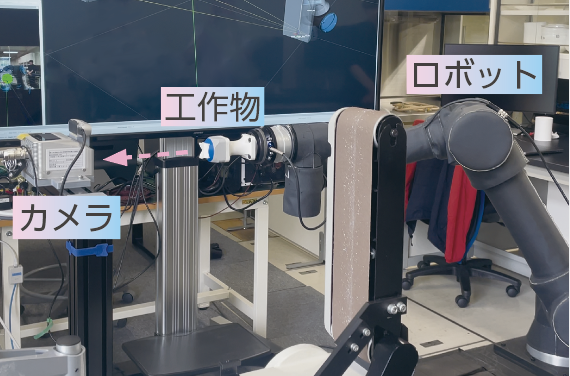

市と連携協定を結ぶ、奈良先端科学技術大学院大学で、AIを用いたロボット「研削ロボット」の研究が進んでいます。研削加工は、高速で回転する砥石に工作物を押し当てて削る加工法で、金属加工等で使用されます。砥石面の回転で手元が安定しないため、高度な加工技術を要します。ロボットが代替しづらいこの工程をこなせる「新ロボット」の開発により、工場の労働力不足解消が期待されています。

製作者:大学院生・鉢峰拓海さん・26歳。9月19日(金曜日)には、大阪・関西万博にも出展します。

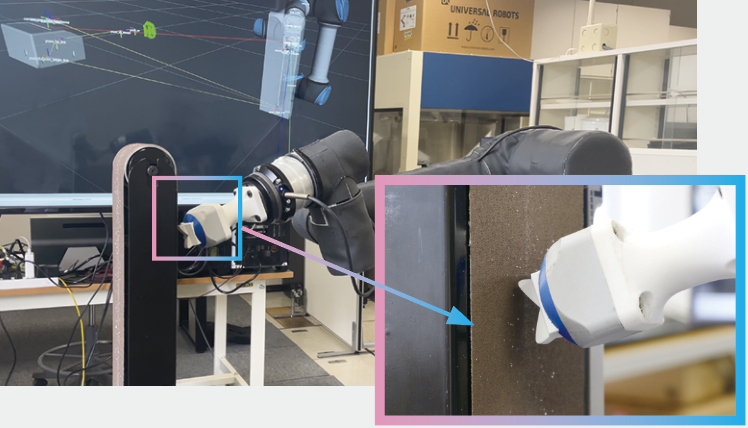

●ロボットの動きを解説

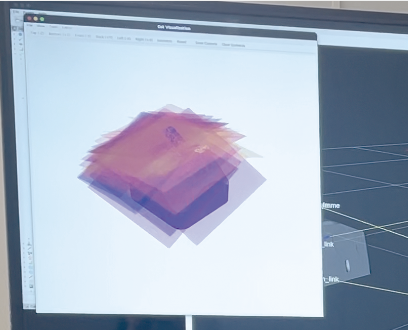

(1)目指す形のイメージを伝えると、研削ロボットが、研削前の工作物の形状をカメラで確認

(2)仮想空間でシミュレーションした約220万の削り方のデータを基に、AIが研削手順を計画

(3)AIの計画に合わせ、ロボットアームが工作物の表面を研削ベルトに押し当て、形状を加工

ロボットアームが、工作物の角度を少しずつ変化させることで、安定した細やかな削りを実現。「仮想空間でのシミュレーションと現実では、やはり差があります。差が出にくい削り方を研究したことが、自動化実現の秘訣かもしれません」。一からロボットを設計・製作した鉢峰さんはそう語ります。このロボットは、労働力不足の解消を目指す一環として開発され、金属加工で生じる、溶接箇所の研削等への利用が想定されています。奈良の地で、最先端のAI研究とものづくり技術による、社会課題解決への変革が進んでいます。

〇インタビュー

奈良先端科学技術大学院大学 ロボットラーニング研究室 教授 松原崇充さん

AIは社会を大きく変えつつあり、私たちが研究を進めるAIロボットによる産業自動化にも、興味を持つ企業が増えています。現在のAIの学習能力は限定的ですが、将来的には、人や社会の変化に応じて、自律的に学び、適応し、共に進化するパートナーになると考えています。より良い未来を実現するためには、AIを積極的に取り入れ、学ぶことが重要です。まずは身近なAIを日常生活に取り入れてみてください。

ピックアップ AIとの上手な付き合い方

AIは便利な一方で、詐欺やなりすまし等の犯罪に悪用されるリスクもあります。大切なのは、正しい知識を持ち、仕組みや限界を理解した上で、必要に応じて人の判断を組み合わせること。私たち一人一人の知識が、安全で豊かなAI社会へのカギとなります。

本物そっくりの声

AIによって、家族や知人の声をまねた偽の電話や、音声メッセージが作られ、詐欺に使われることも

顔写真や動画の偽造

AIで他人の顔や表情を合成する「ディープフェイク」による詐欺・中傷も発生しています

生成AIで作られた「もっともらしい情報」

本物だと信じたくなる情報でも、誤情報や意図的な誘導の可能性があります。複数の情報源を確認しましょう

市役所でも始まっています

市では4月から、新たに「AI活用推進課」を設置し、行政の現場でのAI導入を本格的に進めています。人の手による対応と、AIのサポートを組み合わせることで、よりみなさんに届く支援を実現する取り組みを紹介します。

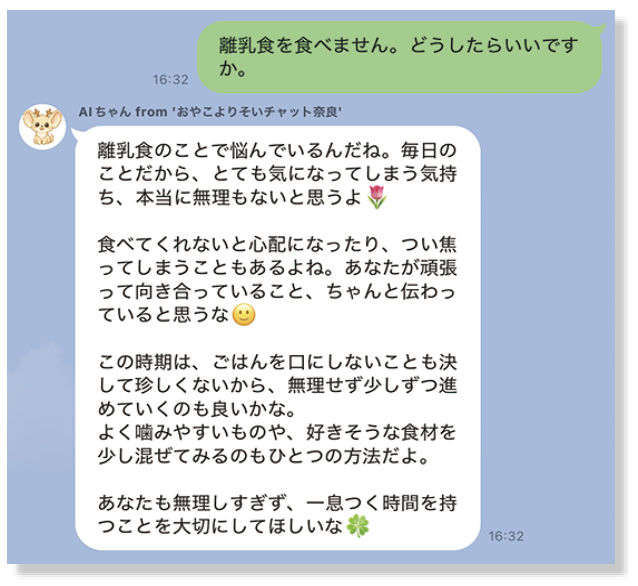

子育ての悩みをLINEで24時間365日、いつでも相談できる

子育てに関する相談ニーズや共働き世帯の増加に伴い、平日の日中以外に相談できる環境の整備が必要でした。そこで市では、生成AIによる24時間365日対応と、専門資格を持つ相談員による「AIと人のハイブリッド子育て相談」の実証実験を開始。いつでも気軽に相談してもらうことで、妊娠・子育て期の切れ目のない支援を目指します。

利用者は生成 AI か専門資格を持つ相談員を選んで、夜泣きや不登校等、子育てに関する悩みを相談できます。ぜひ LINE 公式アカウント「おやこよりそいチャット奈良」を友だち追加して、利用してください。

友だち追加はこちら<外部リンク>

セキュリティを担保した、生成AIのテスト導入開始

7月から、生成AIサービスをトライアル導入しました。生成AIを活用することで、複雑なデータも迅速に分析できる等、作業時間を短縮化。職員は、より市民に向き合う業務に集中できるようになってきています。

活用している職員の声

これまで時間がかかっていた業務が、生成AIの活用で大幅に効率化できています。例えば、文字起こしや要約。数時間かかっていた会議録の作成は、チェックも含めて20分程度に。空いた時間で相談対応等、市民一人一人に向き合う時間をしっかり確保できるようになりました。

少人数で最大のパフォーマンスを発揮するために

先頭に立ってAIの導入を進める、AI活用推進課長に、これから奈良市役所はどう変わっていくのか。将来像について聞きました。

〇インタビュー

AI活用推進課長 森大輔

少子高齢化が進む中、本市も例外なく人口減少に直面しており、将来的な職員数の削減は避けられない状況です。そんな中でも行政サービスの水準は維持・向上させていく必要があります。少ない人員で、最大のパフォーマンスを発揮する。そのためには、AIの活用は欠かせません。定型的な業務をAIに任せることで、個別具体的な対応が必要な市民相談や、複雑な地域課題の解決等、人にしかできない業務に、職員は注力できます。ただし、導入には個人情報の取り扱いや、有効活用するための人材育成、データの整備等の課題もあります。現在、市としてこれらの課題を1つずつクリアしながら、さまざまな可能性を探っています。AIを有効活用することで、市民のみなさんの声にこれまで以上に寄り添い、生活をより豊かにする行政サービスが提供できるよう取り組んでいきます。

今月号の表紙作成の裏側。AIと編集者の戦いぶりは編集後記(p.34)へ