本文

特集:まちの往来の生命線。公共交通の明日をつくる(奈良しみんだより令和6年12月号)

まちの往来の生命線。公共交通の明日をつくる

何の数字か分かりますか。

これは、市内を走る55のバス路線のうち、運行継続が見直されている数です。

コロナ禍をはじめ、さまざまな要因によって、やむなく減便・廃線に至る路線が発生しています。

奈良市は他市と比べ、電車よりも車の往来が中心。

中でも、各地域と市街地をつなぐバスがなくなると、往来の生命線が途絶えることになります。

今月号では、自分たちの手で運行継続に奔走する人々や、バスをはじめ公共交通を支える各企業の新たな取り組みを紹介します。

「当たり前の生活を守る。」 地域主体で回復させたバス乗車率

昭和40年代半ばに生まれた学園緑ヶ丘地区。

今でも暮らしやすい地域として、代々長く住み続ける人が多く、また小規模な宅地開発も続々行われる閑静な住宅街。

令和4年の春、ある新聞記事が、このまちに大きな波紋を呼びました。

その時、地域の人々が取った行動とは…。まちの人々を取材しました。

オミクロン株が拡大した、コロナ禍第6波のさなか。外出自粛やリモートワークへの移行等でバス利用者が減少し、奈良交通バス15路線の運行維持が困難であることが報道されました。

学園緑ヶ丘の住民が利用する地区内唯一のバスも、その対象となりました。

近鉄学園前駅から同地区までは坂道も多く、徒歩で約20分。

また、10年前から病院やスーパーマーケットが相次いで撤退し、車のない高齢者をはじめ、「医療難民」「買い物難民」の課題を抱えていました。

この報道前には土曜日の運行が減便されていたものの、今回の廃線の危機は「寝耳に水」。住民の不安は加速しました。

減便された頃から、歴代の会長を中心に対策を講じてきた二丁目自治会。

報道後、周囲の自治会にも声をかけ、地区自治連合会を巻き込み、今後の対策を検討する輪を広げました。

バスは公共交通と言えど、民間企業が運営。

「市や企業へのお願いはもちろんだが、地域からも利用を後押しし、何とかこの路線を守りたい」。

そんな思いから、自治会内の対策会議でとどめるだけでなく、住民へ当事者意識を呼び起こす回覧や、「ななまるカード(70歳以上の市民が、奈良交通の市内路線バスを1乗車につき100円で利用できるIC乗車券)」の利用を呼びかけました。

こうした取り組みが功を奏し、令和5年4月以降、この路線では前年同月の利用者数を毎月更新し続けています。

バスは高齢者の日常を支える機能だけでなく、塾に通う子どもの送迎の負担軽減や、若い女性が夜道を歩かずに帰宅できる等、若い世代の生活も支えています。

同地区では、近隣の公共施設の利用者や、地区外からのバス停の利用者にも呼びかけ、今も乗車率を上げる活動を広げています。

「1年前と比べると乗客数は増えた気がします。当たり前の生活がなくなる前に、今のうちから他の地区と協力体制を築き、地域からも市全体のバスの運行を支えたい」と、地区のみなさんは熱く語りました。

グラフで見るバス事情

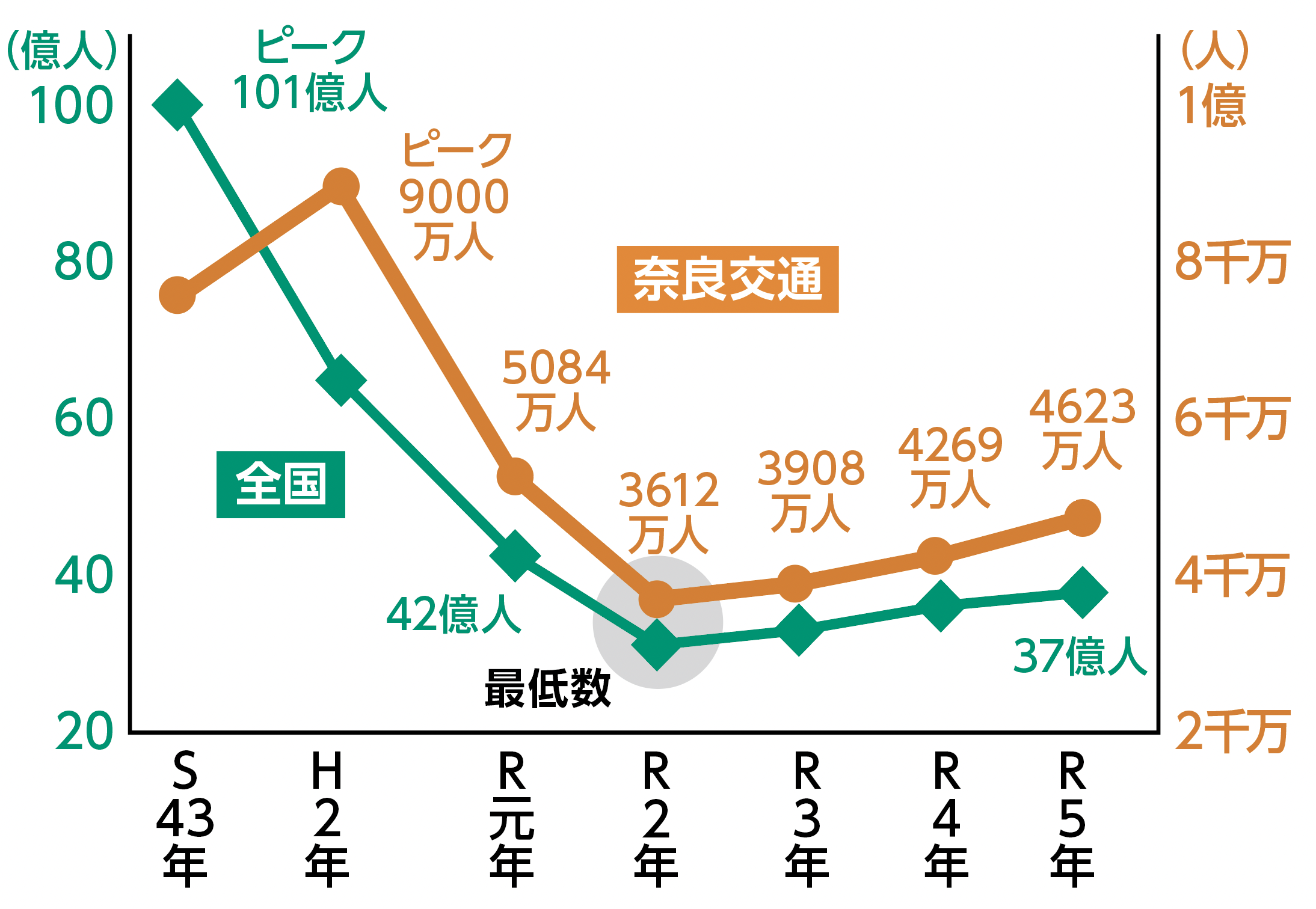

廃線の課題と乗客数の減

市内だけでなく、全国でもバス路線の廃止は大きな課題です。

全国の乗客数(輸送人員)は、昭和43年をピークとして減少傾向に。

これはマイカーの普及や少子高齢化で、通勤・通学利用者が減ったことに起因します。

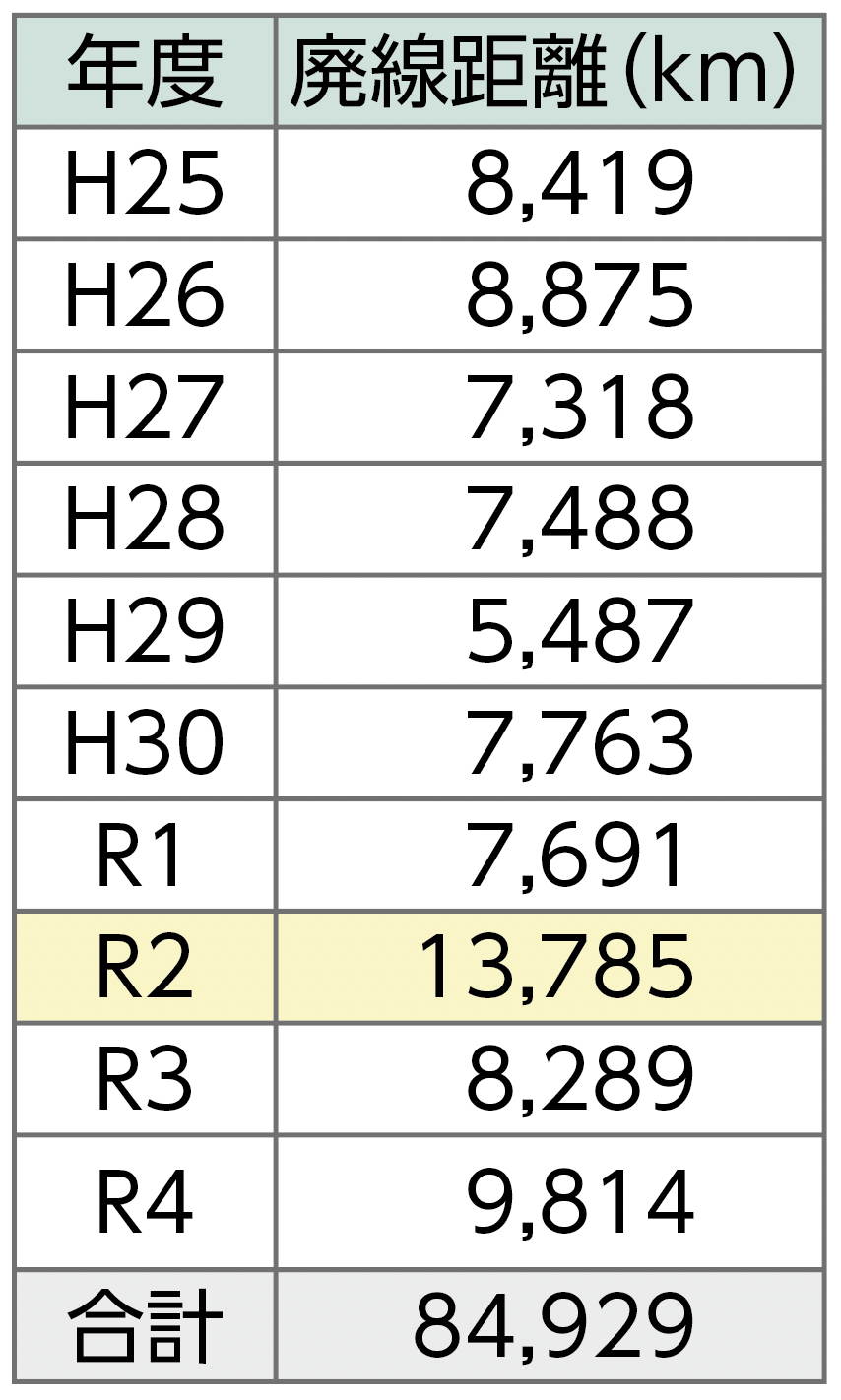

さらに、令和2年にはコロナ禍での外出自粛により、乗客数は最低に。廃線距離も最長となりました。

令和5年には、乗客数は回復傾向であるものの、廃線距離は依然縮まらない状況が続いています。

全国・奈良交通 乗合バス輸送人員の推移

出展…奈良交通株式会社提供資料

乗合バス路線の廃止状況の推移

出典…国土交通省「数字で見る自動車2024」

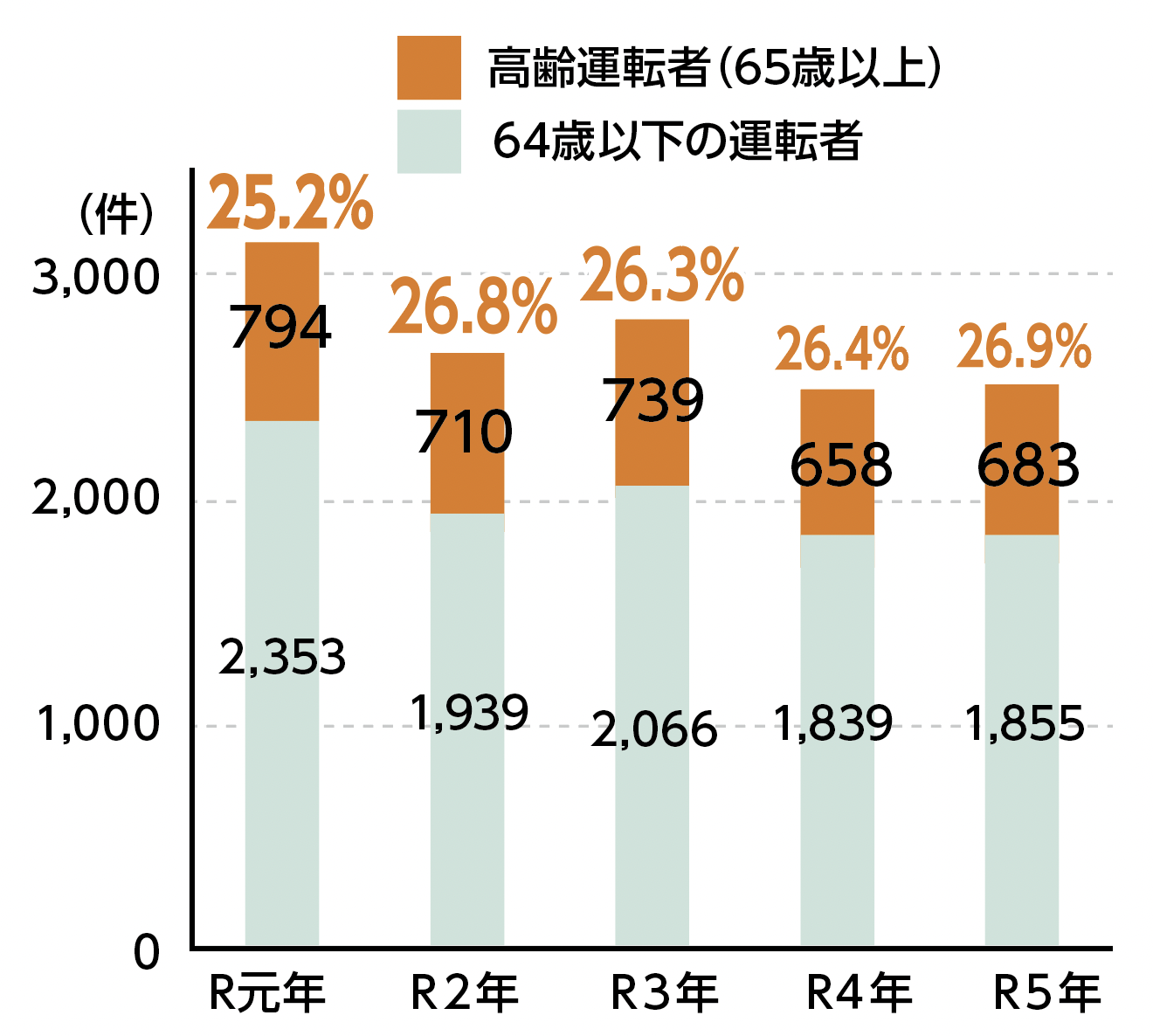

いずれ訪れる日のために、今から対策

ここ数年、県内で人身事故を起こした人のうち、およそ4人に1人が65歳以上の運転者。

加齢に伴う視野の狭まりや筋力・判断力の低下等が、交通事故の発生につながっています。

県内の人身事故件数と高齢運転者の構成比 ※第1当事者のみ

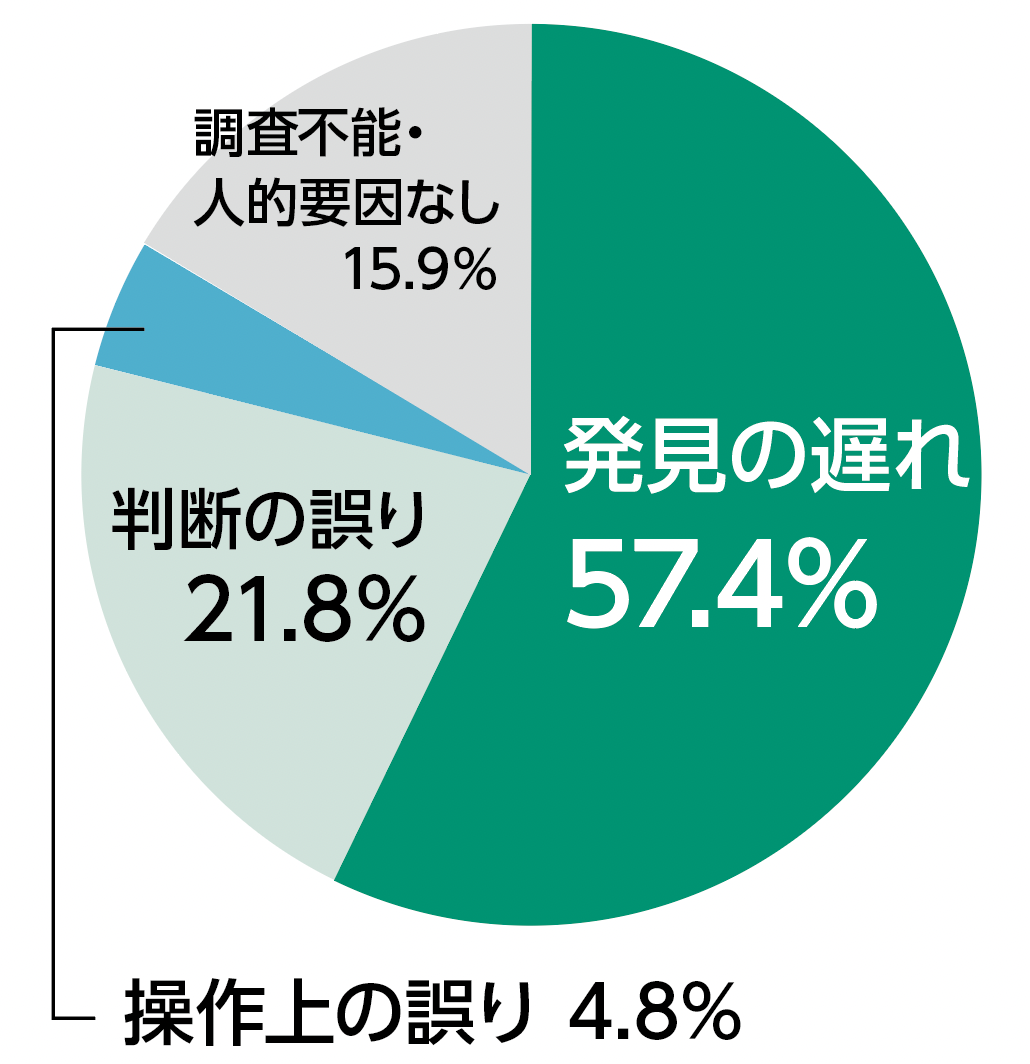

過去5年間の高齢運転者の交通事故(人的要因別)

※第1・2当事者、一般原付以上の車両(総数5,117人)

出典…奈良県警察本部交通企画課「高齢者の交通事故発生状況について」(令和6年3月)

「今は車があるから、まだバスのお世話にはならない」と思っていても、体の変化等から運転免許の返納を考え、公共交通を頻繁に利用する日はいつか訪れるかもしれません。

バスの廃線は、日常の移動手段が絶たれる要因の一つ。未来を守るために、今から行政・企業・地域等が連携し、対策を進めています。

人材不足打開の鍵は、女性の採用

バス路線の減少の一因として、運転者のなり手不足が全国各地で取り上げられています。企業では今、この大きな課題にどのように立ち向かっているか。奈良交通にインタビューしました。

インタビュー 奈良交通 大川 真由子さん

奈良交通総務人事部・人事担当。事務職として入社後、自身もペーパードライバーから大型免許を取得。

女性の立場から採用活動に取り組む。

厳しい現状を変えるために

少子高齢化による人口減少や、コロナ後の生活様式の変容による利用者の減少、燃料の高騰等、バス業界を取り巻く環境は依然厳しいです。

さらに今年から、法改正により時間外労働の上限規制が行われ、運転者不足に拍車がかかりました。

そんな中、私たちが着目したのは「女性運転者の採用強化」。

20年以上前から女性の採用を始めていますが、シフト制等の勤務体系も相まって、まだまだ男性が多い職場のイメージを持たれています。

女性運転者を増やすことが、人材不足の打開策になるのではないかと考えました。

女性運転者の活躍で、サービス向上に

女性の採用を進める上で、注力したのは施設整備と新しい勤務体系の導入です。

各営業所や休憩所に女性用トイレの他、鍵のかかる仮眠室等も設置。

また、子育て・介護と両立できるよう、個人のスケジュールに合わせて日中のみ勤務する「デイタイム社員制度」も新設しました。

近年は、バス運転者への一歩を踏み出す機会として、会社説明会の際に運転体験会を実施しています。

大型免許を持っていなくても、教習コースで憧れのバスを運転でき、毎回ほぼ満席に。

体験会への参加を機に、運転に魅力を感じて転職を決意した20代の女性運転者も活躍中です。

さまざまなメディアに取り上げてもらった効果もあってか、現在、女性運転者の比率は全国平均2.0%(「令和5年交通政策白書」より、最新の数値)を上回る、3.5%まで増加しています。

また、お客さまからも「とても丁寧な運転だった」「親切に声をかけてくれた」等、お褒めの言葉をいただくことが増えました。

女性ならではの柔らかさや細やかな気配りが、バス運転者にマッチしているのかもしれません。

これからも地域を支える「足」として、現状のサービスを維持・向上できるよう、バス運転者の魅力を高めて人材確保・育成に努めていきます。

運転者の声 丸尾幸子さん(入社2年目)

日々、やさしい運転や気配りを心掛けています。

お客さまから「ありがとう」と感謝のお声をいただくと、やりがいを感じます。

バスの魅力とは

インタビュー 上條 正幸さん

「ユンケル上條」として知られる、元奈良交通の名物車掌。

日本一のバス運転手になるべく、49年間、同社で培われた知識・経験を生かし、笑いを交えながら、バスの魅力を伝える伝道師。

バスの魅力は、運転手と乗客の距離感が近いこと。これは80年間、変わっていません。

楽しい観光からの帰りや、初めての場所に向かう時等、乗客はさまざまな思いを抱えています。

家に帰った時「奈良観光も楽しかったけど、何よりドライバーの感じが良かった」「不安もあったけど親切に道を教えてくれてホッとしたな」と思ってもらうことで、バスファンを増やすきっかけが生まれます。

ただの移動ではない、心が温まる身近な乗り物として、バスを選んでもらえたらうれしいです。

「これ見たことありますか?」と、カバンからおもむろに取り出された、乗車切符と切符切り。

年季の入った道具から、車掌時代に数多くのお客さまと接した、上條さんの姿が目に浮かびました。

便利だけじゃない。「やさしい」交通に

市と公共交通を担う企業は、より多くの人が利用しやすいよう、さまざまな取り組みを進めています。

地域の交通について市と協議する「奈良市地域公共交通会議」。

市や同会議に参加する企業の取り組みを紹介します。

電車

市では近畿日本鉄道やJR西日本とともに、不特定多数の人が利用する鉄道駅のバリアフリー化を進めています。

市内近鉄駅10駅には、平成12年度から駅整備の補助を行っています。

利用しやすさだけでなく「人にやさしい駅」を目指し、エレベータやトイレ、ホーム内のベンチ等を順次整備しています。

近鉄 平城駅

9月に整備が完了。

エレベータ2基とバリアフリートイレを設置し、待合室の扉を自動化しました。

JR平城山駅

橋上駅舎でありながら、エレベータが設置されていない駅。

JR西日本とともに、駅周辺のバリアフリー化を協議しながら進めています。

利用者の声

これまでベビーカーを使う時に、駅の外とホームをつなぐスロープを利用していました。

ただ、駅員さんを都度呼ぶ必要があり、時間も手間もかかっていました。

エレベータができて、子どもと移動が楽になったね、と話しています。

タクシー

市内の妊産婦に「妊産婦向けタクシー利用券」を配付しています。

医療機関の受診等にタクシーを使うことで負担を軽減。

令和2〜5年度は、累計9,023人に配布しました。

利用者の声

妊娠中は重い荷物を持てず、また足元も見えづらいため歩行が困難に。

そんな時、このチケットは本当にありがたかったです。タクシーのおかげで行動範囲が広がりました。

バス

バスの乗降時の負担を軽減するため、大型のノンステップバス(段差の少ないバス)の導入支援を行っています。

令和5年度は6台購入。令和6年度も同規模の購入を見込んでいます。

その他にも…

各社の特色ある取り組みを、市ホームページで一挙に紹介しています。

ぜひお得に利用してください。

- 奈良交通:バス定期券「CI-CA plus」

- 近畿日本鉄道:新型一般車両「8A系」を導入

- JR西日本:通勤特急「らくラクやまと」運行

- タクシー:「ユニバーサルデザインタクシー」導入

お問い合わせ

- 記事の内容のお問い合わせ:交通バリアフリー推進課(電話番号:0742-34-4969)

- しみんだよりに関するお問い合わせ:秘書広報課(電話番号:0742-34-4710)