本文

紙本著色大経曼荼羅図

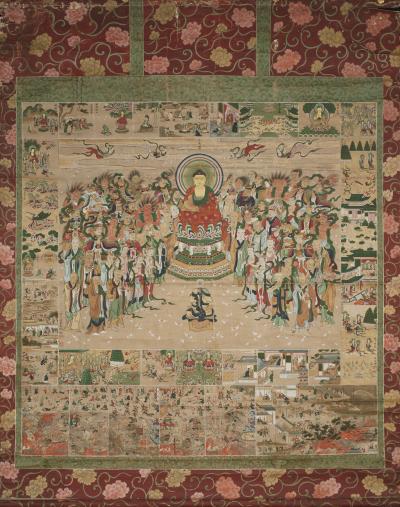

本品は浄土宗の浄国院に伝えられてきた絵画であり、同宗の所依経典の一つで『大経』と通称される『無量寿経』の内容を表したものです。落款と裏書から、浄国院第八世澄誉の懇望により古磵(こかん)(1653-1717)が描いて正徳2年(1712)に什物になったことがわかります。

古磵は浄土宗の画僧で、明誉、證蓮社とも号し、浄土宗諸寺院の絵画制作を多く行ったほか、後年には薬師寺などの絵画も手がけました。京都の報恩寺の住職を務めたのち、大和郡山にあった西岸寺に住んで活動したと伝え、本図の裏書にも「郡山西岸寺古磵和尚」と記されます。浄国院は宝永元年(1704)の大火で伽藍が焼失し、正徳年間に本堂再建が進められており、本図の制作も寺院再興の取組の一環として古磵に依頼されたと考えられます。裏書には、浄国院の第七世までの歴代上人をはじめとする多数の人名も記されていて、本図が二世安楽祈願のために用いられたことがうかがえます。

図様は、法蔵比丘が四十八の誓願をたてて無量寿仏(阿弥陀仏)となったこと、善行を積めば極楽往生でき悪行を犯せば地獄に墜ちることなど、経典の所説を画面を分けて順に描き、各場面に経文に基づく文言を書き添えます。こうした図様の『無量寿経』の絵画は古磵以前の作例が知られず、経典に通じた古磵が、阿弥陀浄土図や地獄絵などを参考にして図様を創出したとみられます。画面中央部の仏菩薩などの諸尊は整った姿形に描きます。周縁部に人の悪行などのありさまを数多くつぶさに描写し、人物を活き活きと表現していることも注目されます。薄墨による描線の筆致は柔らかく、それを生かすように彩色を掘り塗りし、部分的に色線と暈取を施すなど丁寧に描いており、総じて練達した筆技がうかがえます。

本図は古磵の落款があって制作の時期と願主もわかり、古磵が力を注いだ浄土宗関係の画作のうち、優れた技量がよく表れた仏画として特に重要な遺品です。

| 件名 | 紙本著色大経曼荼羅図 |

|---|---|

| かな | しほんちゃくしょくだいきょうまんだらず |

| 数量 | 1幅 |

| 指定(分類) | 奈良市指定文化財(絵画) |

| 指定日 | 令和2年3月27日 |

| 所在地・所有者 | 奈良市東笹鉾町38 浄国院 |

| 小学校区 | 鼓阪 |

| 形状等 | 掛幅装(描表装) 縦264.3cm 横204.5cm 款記「沙門明誉古磵圖」 印章「證蓮社」「明譽」 裱背墨書「此大経之曼陀羅者予從来依為/懇望郡山西岸寺古磵和尚令圖畫/給與處也寺内不出之尊像當寺什/物也法界之以助力令成就畢依之法名/俗名為二世安樂結縁裏書記者也/時正徳二〈壬/辰〉年八月日 淨國院第八世/心蓮社澄譽欽的」「當院開基/傾西法師/暁誉上人/誠誉上人/岌生上人/深誉上人/鏡誉上人/嘆誉上人/愍誉上人/(以下人名等)」 (/は改行、〈 〉は割書を表す) |

| 備考 | 江戸時代 |