本文

ならまち歳時記~秋~ 近世・近代の元林院町‐絵師の町から花街へ‐

花街の面影を残す元林院町界わい

猿沢池の南西に位置する元林院町は、かつて興福寺の別院元林院があったところといわれ、江戸時代には、仏画などを描いた竹坊という絵師が住んでいたことから絵屋町ともよばれました。町内を流れる率川(いさがわ)にかかる橋は今も絵屋橋といわれています。

明治になり、奈良が観光都市として発展していく中で、元林院は花街としてにぎわうようになります。今も置屋や料理旅館だった建物が数軒残り、当時の面影を伝えます。奈良町の中でも元林院町は、近世から近代にかけて町の様相が大きく変わった町といえるでしょう。

近年、花街のにぎわいを復興しようと様々なイベントが行われていることにちなんで、史料保存館では、絵屋町とよばれた近世から、花街としてにぎわった近代までの元林院町の歴史を史料や写真などで紹介します。

- 【期間】 平成28年9月6日(火曜日)~10月23日(日曜日)

[休館] 月曜日、9月20日(火曜日)・9月23日(金曜日)・10月11日(火曜日)

〈9月19日(月曜日)・9月22日(木曜日)・10月10日(月曜日)は開館〉 - 【時間】 午前9時30分~午後5時 (入館は午後4時30分まで)

- 【入館料】 無料

- 【主な展示品】

- 和州奈良之図(わしゅうならのず)絵図屋庄八 天保15年(1844)

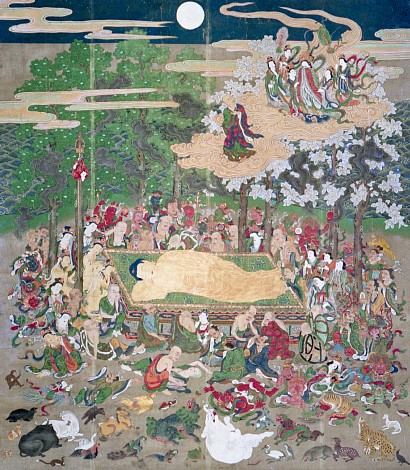

- 仏涅槃図(ぶつねはんず)(写真パネル)寛永21年(1644)興善寺蔵

- 当麻曼荼羅図(たいままんだらず)(写真パネル)貞享元年(1684)徳融寺蔵

- 八相涅槃図(はっそうねはんず)(写真パネル)貞享2年(1685)金躰寺蔵

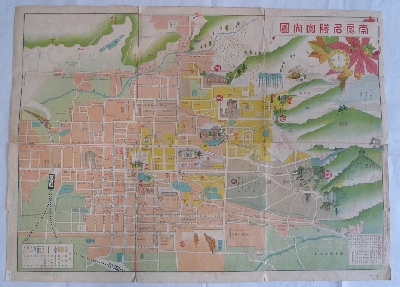

- 奈良名勝案内図 駸々堂 昭和5年(1930)

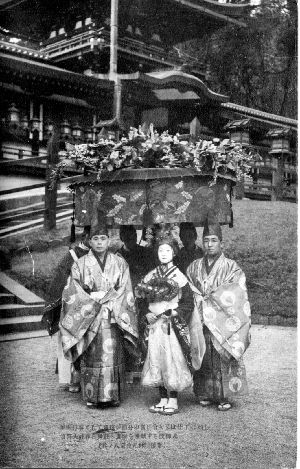

- 節分真榊奉納行事の絵はがき 昭和初期

- 絹谷四郎氏撮影 元林院町の写真 昭和20年~30年ころ 個人蔵

- 【展示解説】 館員の展示解説を、史料保存館で期間中2回行います。申込は不要です。

9月18日(日曜日) 午後1時半~

10月9日(日曜日) 午後1時半~約30分の予定です。

仏涅槃図(ぶつねはんず)

寛永21年(1644)興善寺蔵

(写真パネルで展示)

涅槃図とは、釈迦が入滅するときの情景を描いた絵です。古い表装と箱に「筆者 竹坊浄屋」の名前が墨書きされています。奈良市内で知られる竹坊の銘がある作品の中ではもっとも古いものです。

奈良名勝案内図

駸々堂 昭和5年(1930)

鉄道の発達とともに、観光が奈良の産業として発展していきました。この案内図にも国鉄奈良駅と、奈良に乗り入れた大軌(大阪電気軌道・現在の近畿日本鉄道)のりばが見られ、社寺などの名所の名前は赤丸で囲んで記しています。この案内図は、大正から昭和にかけてほぼ毎年改定を加えて出版されています。裏面(右側)では奈良の名勝を写真入りで解説しています。

節分真榊奉納行事絵はがき

昭和初期

大正15年(1926)から昭和13年(1938)まで春日神社の節分祭に、元林院の芸妓衆が官女などに扮して、大真榊(おおまさかき)を積んだ御車をひいて春日神社に参詣し、真榊奉納後、林檎の庭で神楽を奉納する行事が行われていました。元林院の最大の催しで、奈良の年中行事としても欠かせないものとなり、新聞にも大きく報道されていました。その当時の絵はがきです。

※写真の無断転載禁止

イベント情報

- 開催日:2016年9月6日から10月23日

- 場所・時間等:

奈良市脇戸町1-1

史料保存館 - 開催しない日:

2016年9月12日

2016年9月20日

2016年9月23日

2016年9月26日

2016年10月3日

2016年10月11日

2016年10月17日