本文

ならまち歳時記~秋・冬~ 絵図からみる年中行事‐正倉院展とおん祭‐

奈良の秋と冬を代表する年中行事といえば、正倉院展と春日若宮おん祭です。今回の展示では、これらの行事の中で正倉院展の宝物公開に先立って行われる正倉院の扉を開ける開封の儀式と、おん祭の主要な行事のひとつで、奈良町で行われる大宿所祭にスポットをあて、江戸時代の絵図を中心に紹介します。

正倉院の開封の儀式は、宝物や文書の虫干し、点検、修理などのため正倉院の扉を開ける時に天皇の使いを迎えて行われます。

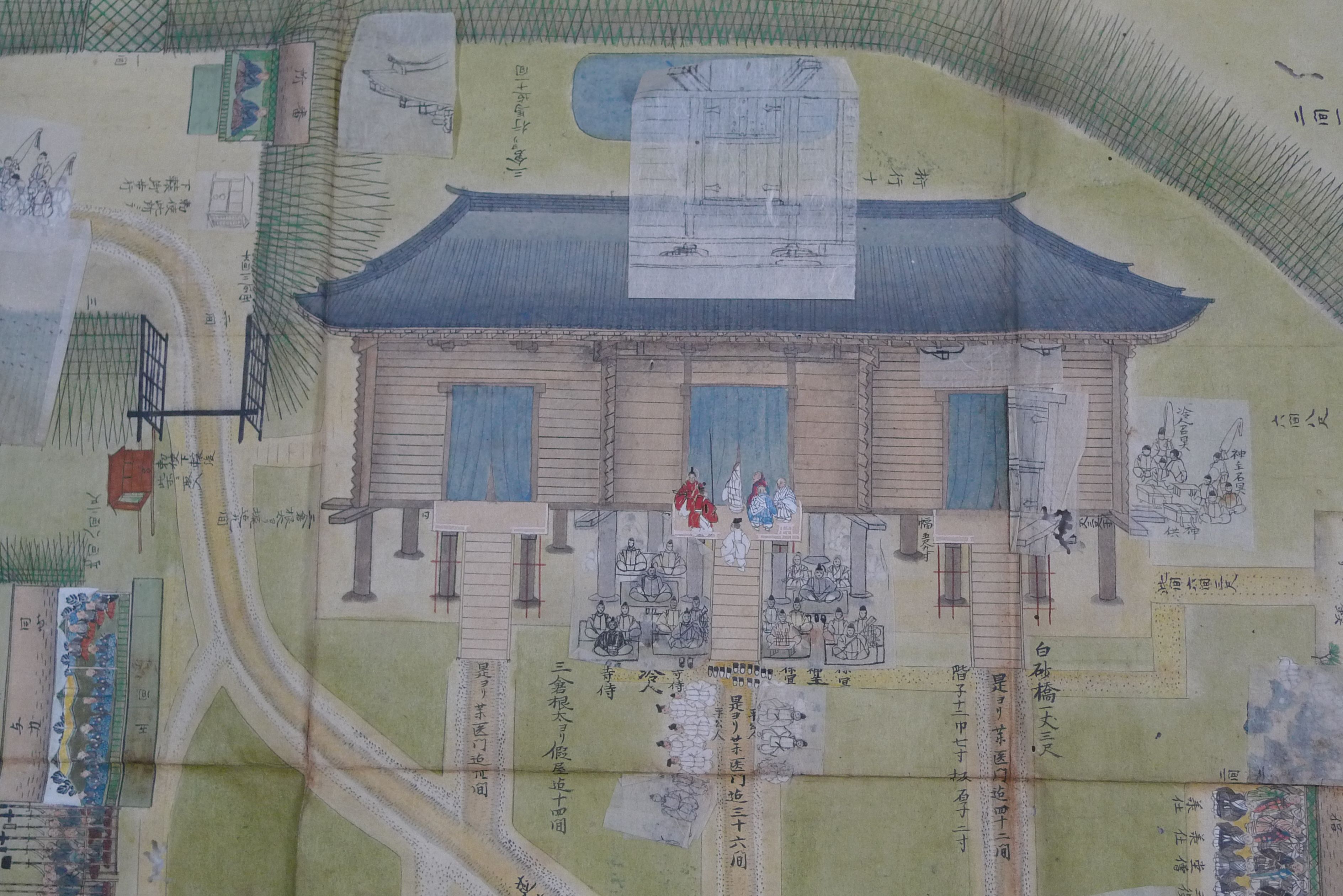

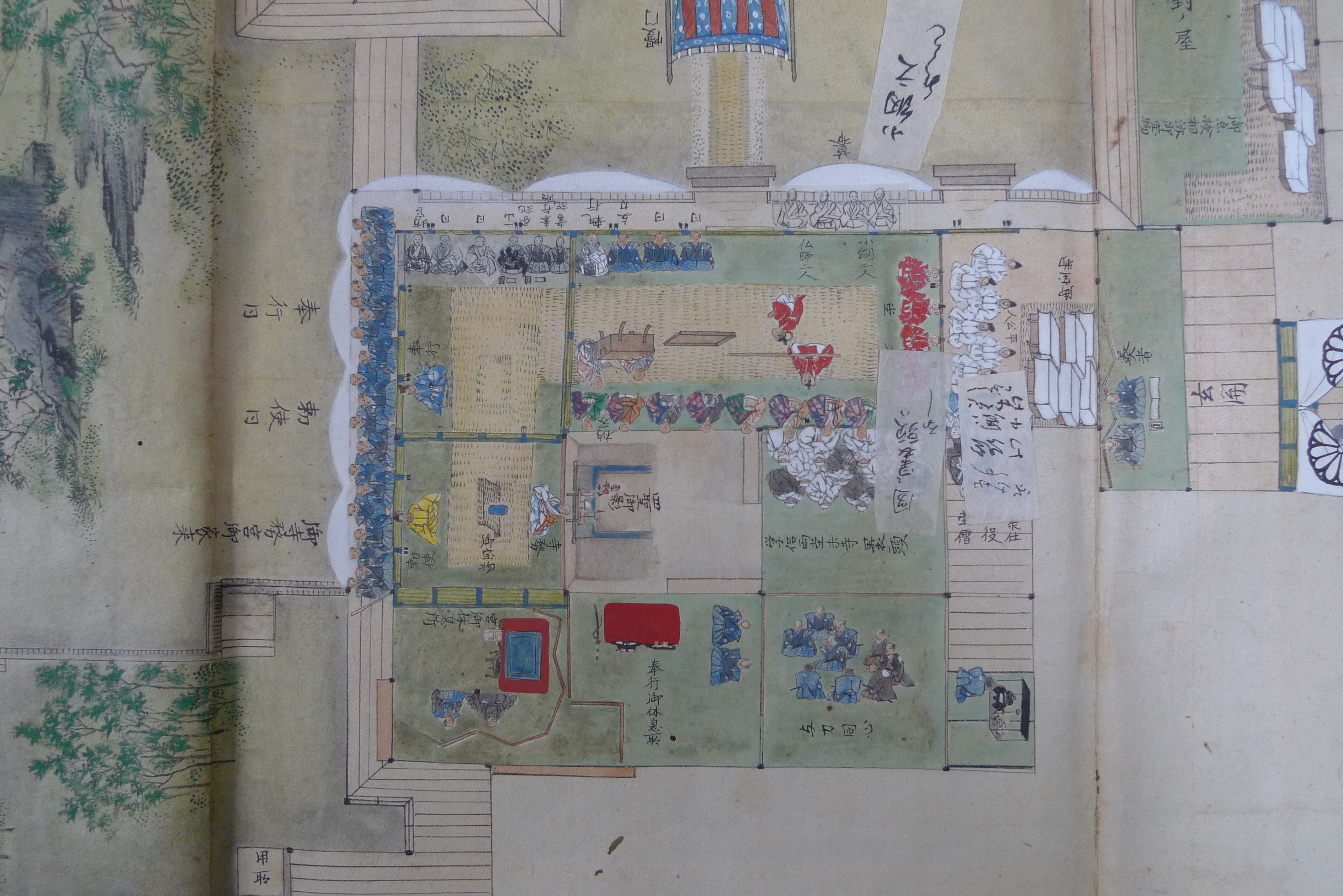

江戸時代には、慶長、元禄、天保と3回の修理があり、今回展示する絵図は、天保4年(1833)の修理の際の開封の儀式を詳しく描いています。この修理の間、奈良町の人々が町の治安維持に努めたという町の記録も紹介します。

おん祭は、春日大社の摂社若宮社の祭礼で、保延2年(1136)から続く奈良を代表する大祭です。大宿所(おおしゅくしょ)とは、祭礼に参加する大和武士の宿泊所で、餅飯殿町(もちいどのちょう)にあります。この大宿所の行事の運営について、奈良奉行所で町政事務を務めた町代(ちょうだい)が残した記録や、今も大宿所に飾られる「献菓子(けんがし)」など、華やかな飾りものを詳しく図解した史料などから、大宿所を中心に、近世のおん祭の様子を紹介します。

- 【期間】 平成28年10月25日(火曜日)~12月18日(日曜日)

[休館]月曜日、11月4日(金曜日)・11月24日(木曜日)

〈11月3日(木曜日)・11月23日(水曜日)は開館〉 - 【時間】 午前9時30分~午後5時 (入館は午後4時30分まで)

- 【入館料】 無料

- 【主な展示品】

- 天保四年 正倉院御開封之図(しょうそういんごかいふうのず) 天保4年(1833) 個人蔵

- 中院町永代帳(ちゅういんちょうえいたいちょう) 江戸時代 中院町自治会

- (明暦三年)大宿所当屋出納覚記(おおしゅくしょとうやすいとうおぼえき) (明暦3年・1657)個人蔵

- 宝暦十一年 大宿所日記(おおしゅくしょにっき) 宝暦11年(1761) 個人蔵

- 春日社若宮祭図解 明治3年(1870) 個人蔵

- 【展示解説】 館員の展示解説を、史料保存館で期間中2回行います。申込は不要です。

11月3日(木曜日) 午後1時半~

12月11日(日曜日) 午後1時半~ 約30分の予定です。 - 【展示関連イベント】 ガイド付きツアー 「もっと知りたい“春日若宮おん祭”」

春日若宮おん祭ゆかりの場所を見学するガイド付きツアーをNPO法人なら・観光ボランティアガイドの会と共催します。

日時:12月15日(木曜日) 午前9時半~正午(受付は午前9時~)

雨天決行(警報発令の場合は中止)

コース:近鉄奈良駅行基前広場(集合)~初宮神社(鍋屋町)~春日大社若宮神社~影向の松と御旅所~興福寺南

門跡~春日大社大宿所~史料保存館 ※館員による展示解説 (解散)

費用:200円

申し込み:はがき、電話、ファックス、メールのいずれかで、行事名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号をご記入の上、なら・観光ボランティアガイドの会まで。しめ切りは、12月12日(月曜日)。

申し込み・問い合わせ:なら・観光ボランティアガイドの会

〒630-8228 奈良市上三条町23-4

電話 0742-27-9889

ファックス 0742-24-9311

Eメール suzaku97@m3.kcn.ne.jp

天保四年 正倉院御開封之図

(てんぽうよねん しょうそういんごかいふうのず)

天保4年(1833) 個人蔵

天保四年からの正倉院修理にともなう正倉院開封の様子を、詳しく描いた絵図です。開封の儀式の様子(写真上)と、四聖坊(ししょうぼう)での宝物点検の様子(写真下)などを詳細に描写しています。

四聖坊 正倉院の南西にあった塔頭。「四聖」とは、聖武天皇、東大寺を開いた良弁僧正(ろうべんそうじょう)、大仏開眼の導師をつとめた婆羅門僧正菩提僊那(ばらもんそうじょうぼだいせんな)、諸国を勧進した行基菩薩のことで、その御影が安置されていたことに由来する。

大宿所に供えられた献菓子(けんがし)

飾りの寸法や仕様のメモが細かく記され、彩りも美しく描かれています。

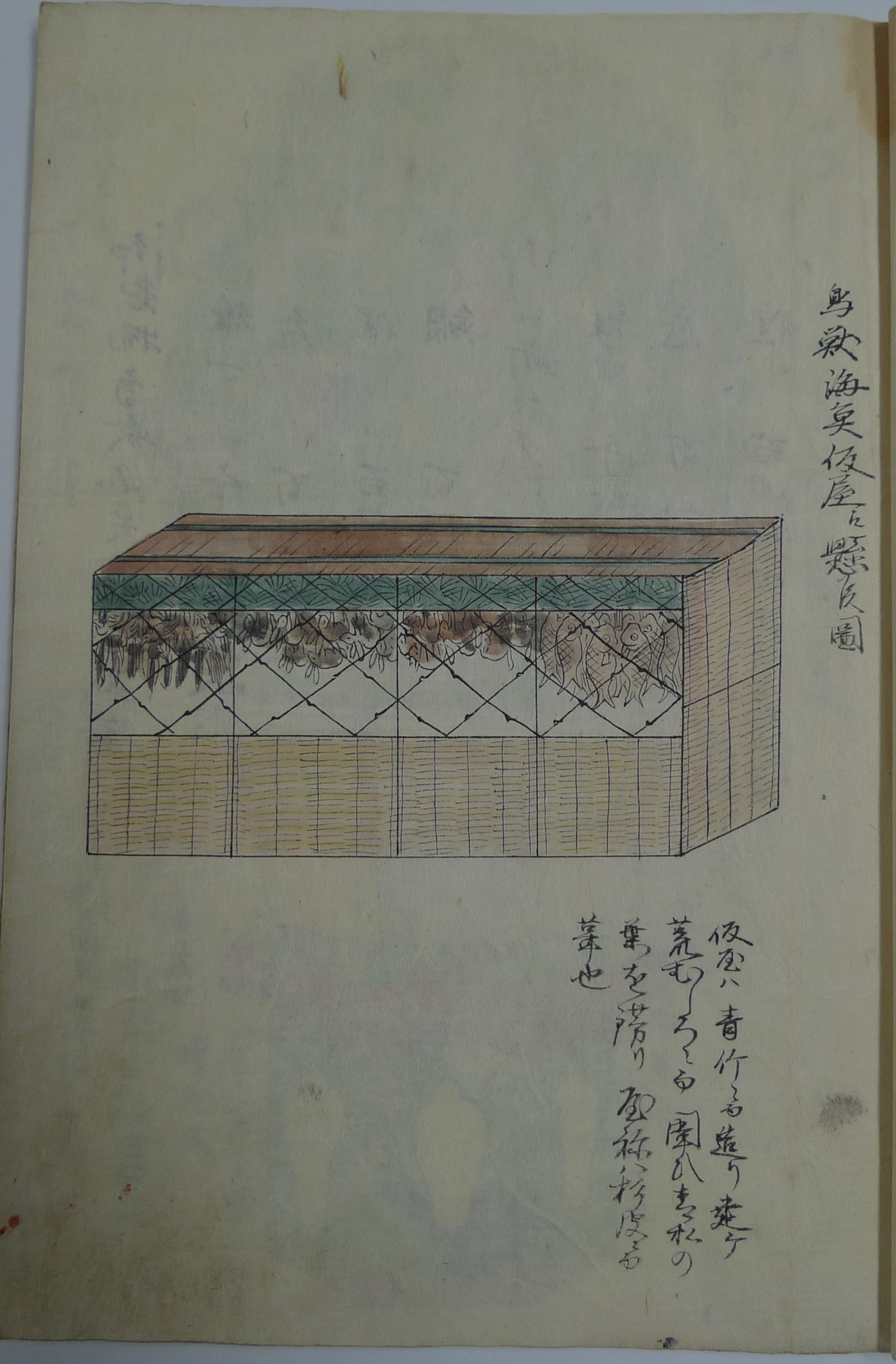

大宿所の懸け鳥

たぬき、キジ、ウサギの懸け鳥と、その覆屋が描かれています。

春日社若宮祭図解

明治3年(1870) 個人蔵

おん祭の祭式次第や装束、道具類、大宿所のしつらえや調度などを彩色した絵図入りで詳しく記した冊子で、春日社側がおん祭の継続を神祇官に嘆願する一環として、おん祭の道具類などの現状をまとめた報告書です。

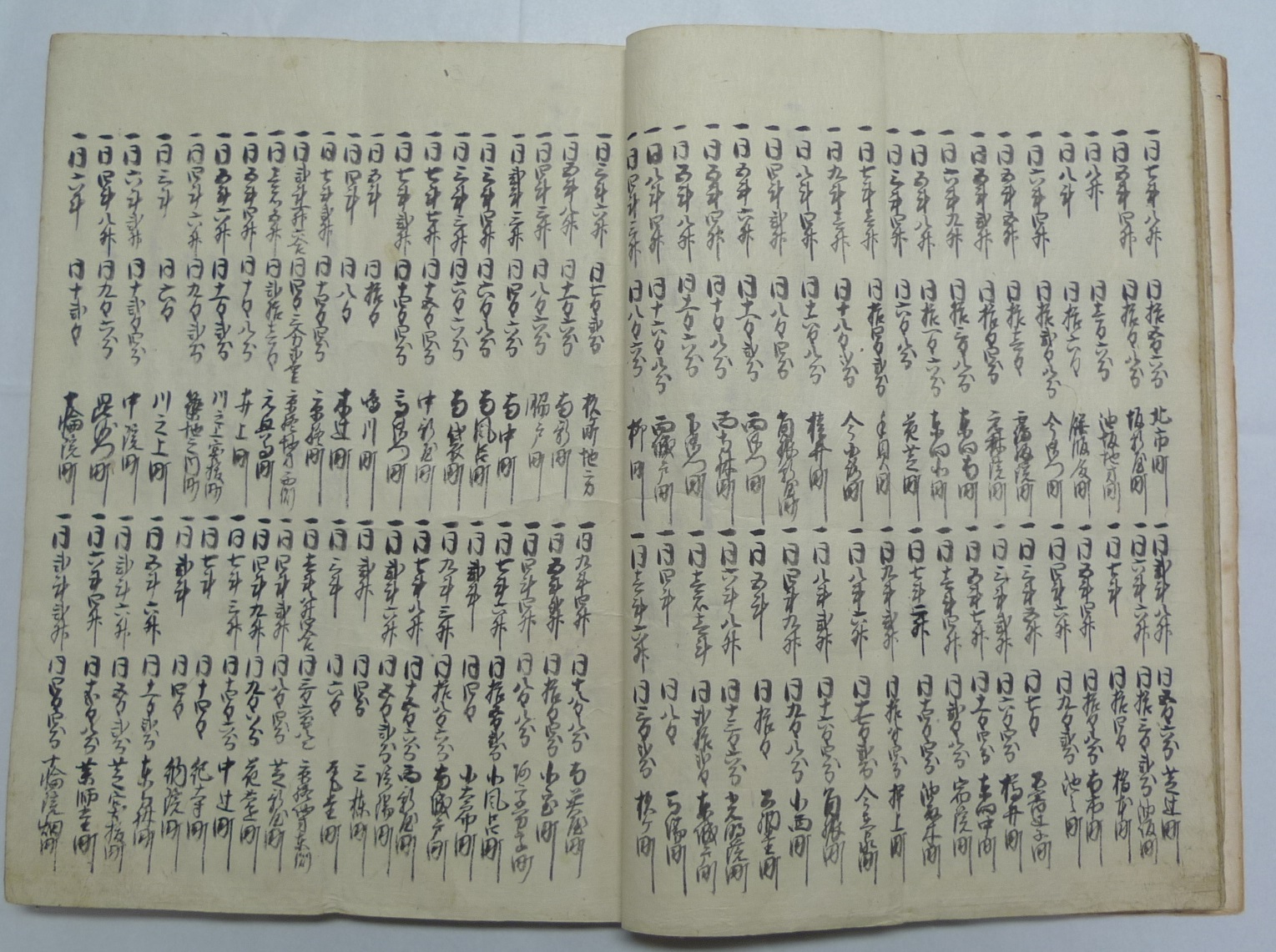

宝暦十一年 大宿所日記

(ほうれきじゅういちねん おおしゅくしょにっき)

宝暦11年(1761) 個人蔵

大宿所の様々な行事を取り仕切る町代の仕事の手控え、マニュアル的な本です。祭礼の準備や当日の人足の賃金を負担する奈良町100町の町名と分担する費用なども記されています(写真)。大宿所の準備・運営に関わる仕事の全体を知ることが出来る史料です。

※写真の無断転載禁止

イベント情報

- 開催日:2016年10月25日から12月18日

- 場所・時間等:

奈良市脇戸町1-1

史料保存館 - 開催しない日:

2016年10月31日

2016年11月4日

2016年11月7日

2016年11月14日

2016年11月21日

2016年11月24日

2016年11月28日

2016年12月5日

2016年12月12日