本文

特集:奈良で始まる未来社会の実験。万博は何をもたらすか(奈良しみんだより令和7年4月号)

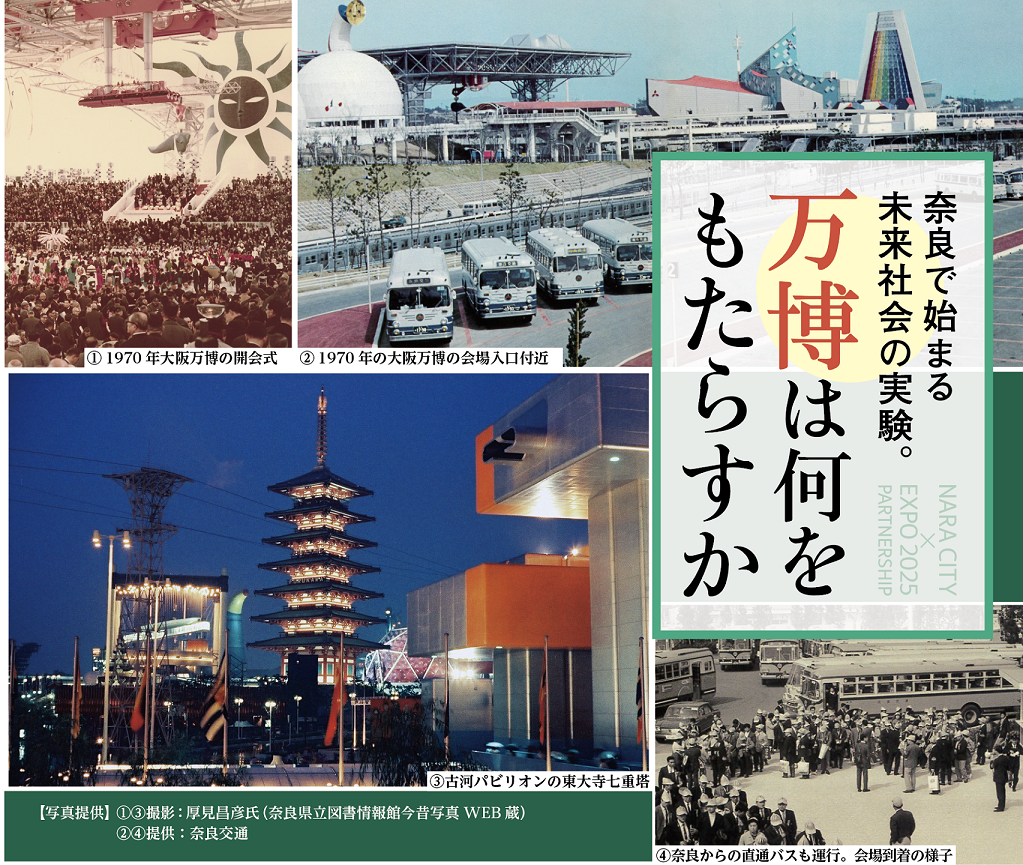

奈良で始まる未来社会の実験。万博は何をもたらすか

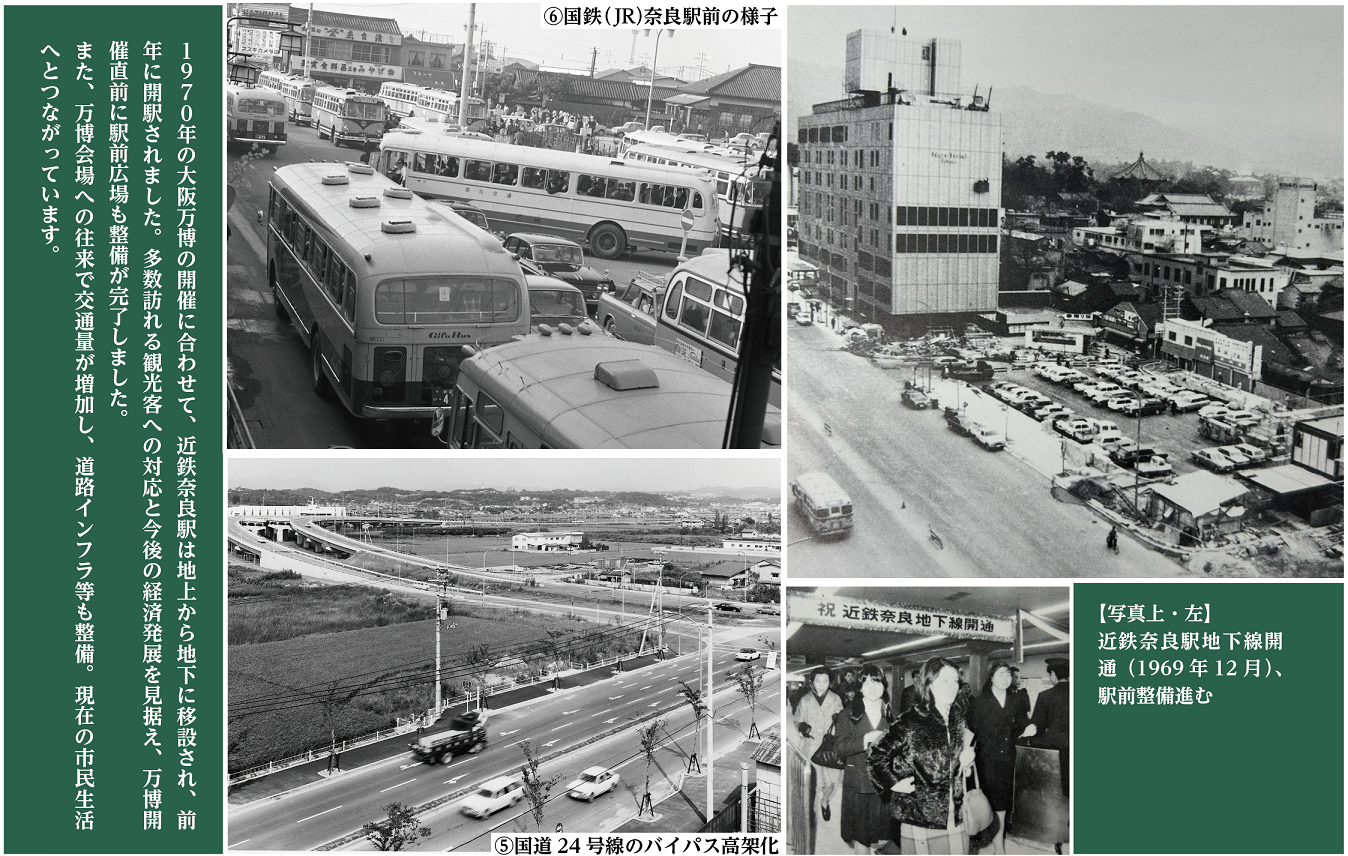

1970年の大阪万博の開催に合わせて、近鉄奈良駅は地上から地下に移設され、前年に開駅されました。

多数訪れる観光客への対応と今後の経済発展を見据え、万博開催直前に駅前広場も整備が完了しました。

また、万博会場への往来で交通量が増加し、道路インフラ等も整備。現在の市民生活へとつながっています。

博物会から課題解決の場へ

今から55年前の1970年。アジア初の万博(万国博覧会)が大阪で開催されました。

「人類の進歩と調和」を表現するシンボルゾーンの中心に建てられた「太陽の塔」。

アメリカ館に飾られた「月の石」や、当時の三洋電機が出展した「人間洗濯機(ウルトラソニックバス)」は記憶に残っている人も多いでしょう。

当時、高度経済成長期の日本は、戦後の焼け野原からここまで復興したという国力の高さや、ものづくり技術の進化を世界に広めました。

そこから35年後の愛知万博(2005年)。

当時は開発途上国の貧困の解消や環境持続性の確保等が、目標として掲げられていました。

それまでの万博とは異なり、愛知万博は21世紀に世界が直面した環境問題をテーマに取り上げました。

これ以降万博は、一時的に形成される「世界のミニチュア」の中で、地球規模の課題をどう解決していくかを考える場に変化していったのです。

2030年へ。奈良から持続可能な社会へつなぐ

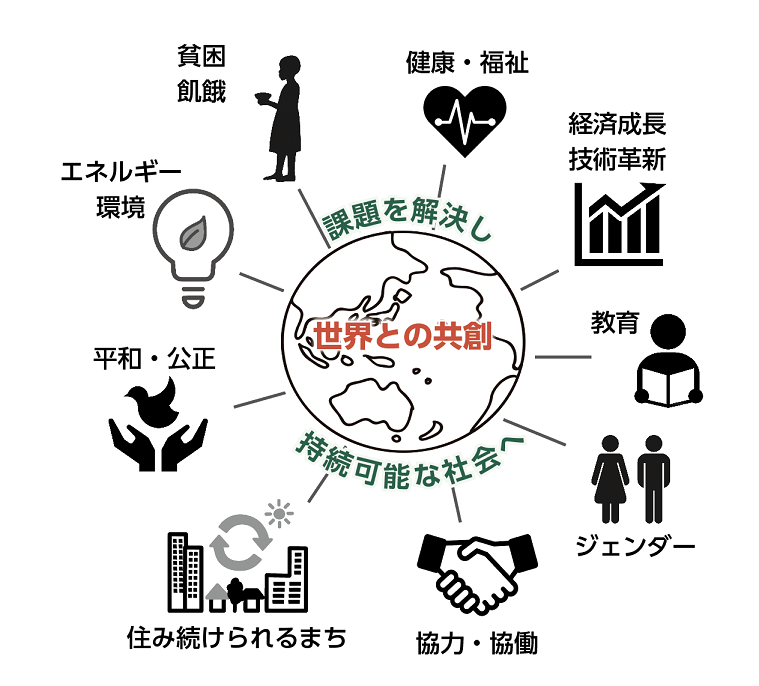

5年後に世界で達成を目指す「SDGs」。

「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標として、17項目が掲げられています。

近年の万博はこの目標の達成をくみ取り、コンセプトや各種の展示等が考えられています。

4月から開催する大阪・関西万博は、その達成に向けたラストスパート。

「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」というコンセプトで、国や自治体、企業、大学等、多様な団体が一緒に、新技術の実践・実証を行い、地球規模の課題解決を考える場が開かれます。

万博が終わった後も、ここで実験・議論された内容が、2030年に向けた目標達成につながるものと期待されています。

また、大阪・関西万博の開催前から、全国で「共創」が始まっています。

これは、企業や団体が新たなモノやサービス、技術等を持ち寄り、新しい価値を創造すること。

奈良市でも、2年前から万博に向けて共創の取り組みを始めました。

世界中から人や企業が集まる絶好の機会に、共創により今後の奈良に関わる人々を増やすこと。

それだけでなく、日本の歴史・文化のルーツ「古都・奈良」の役割として、先人たちが手探りで切り拓いてきた改革にならい、奈良から日本・世界の社会課題の解決策を発信すること。

そのために、さまざまな団体と連携しながら、今までの行政やまちのあり方そのものを見つめ直し、新しい発想で未来のまちをデザインする取り組みを始めています。

column 受け継がれる万博の遺産(レガシー)

会期後に撤去される万博の建物群。

過去には「1度きりの希少性」が重視されましたが、次第にSDGsの観点から「次の時代に受け継がれるもの(=レガシー)」に着目されます。

市内にも1970年の大阪万博のレガシーがあります。

当時の万博会場には、1200年前の東大寺にあった「七重塔」が再現されました。

この高さ86mの塔に、180万人が登った記録が残っています。

七重塔は、当時の準備委員が東大寺東塔跡を訪れ、天平人の叡智と技術に感服し、建築。

天平人が塔に託した「新しい世界」に重ねるように、基壇部分には未来の暮らしが展示されました。

キャッシュレスの仕組み等、近未来に向けた実験が紹介され、奈良時代から昭和へと、人々の「夢」がつながりました。

会期後、塔は解体されましたが、相輪のみは東大寺へ寄贈。

幻の塔が役目を終えた後も、いつか優れた七重塔が後世で創られることを願い、移設されました。

他文化を受容し、独自の文化に昇華した奈良の都。

そこに当時の新世界の片鱗が遺されたことは、「アジア初」の万博としても意義深いものとなりました。

奈良で始まる未来社会への挑戦

市内でも、社会実験を行いながら、人口減少等の課題解決を目指す「Local Coop大和高原プロジェクト」が始まっています。

月ヶ瀬地区は、3月現在で人口が約1,170人、その半数弱が高齢者と、人口減少と高齢化が顕著に見られるまち。

今後の年齢構成が変わり、行政や地域が既存の方法でまちを支えられなくなる未来にどう立ち向かうのか、新しい「共創」の取り組みを紹介します。

まちの課題を「自分ごと」に変える

「買い物は三重へ、医療はまちの小さな診療所に。でもバスは減便傾向。

自治会加入率は高いが、まちを今後どう支えるか」という課題を抱える月ヶ瀬。

解決に向け、5年前から新たな取り組みが始まりました。

コロナ禍に、ワーケーション施設・地域の憩いの場「ONOONO」を開設し、地域・企業等の集まる場が誕生。

市は住民主体でまちの未来を決め、自走できる仕組みづくりを始めました。

まずは、まちの課題の発掘。

住民個人に自分にも関わる問題と捉えてもらうため、無作為抽出の住民同士が議論する「自分ごと化会議」を4回開きました。

課題は行政が解決すべき、という住民の思いも当初はありましたが、丁寧に話し合ううちに、行政でも行き届かない個々の悩みがたくさん発見されます。

次第に「まずは、着手してみよう」という声も上がり、地域の困りごとを「共助」で解決する気持ちが、住民の中にも湧き起こりました。

住民から出た提案は適宜、検討委員会で話し合い、実現に向けて進められています。

これまで「行政主体」だった事業は、住民自身の手で意思決定を行う「住民自治」の形へと向かってきているのです。

「第二の自治体」の実験で変わる未来

ここには市と地域の他、企業の力も大きく関与します。

先ほどの自分ごと化会議も、企業や地域おこし協力隊から成る事業共同体「Local Coop 大和高原(LCY)」が、市と共同で実施。

LCYが住民と対話をしながら企画案を立て、月ヶ瀬に関わりたい企業や個人をつないでいます。

そこで生まれたのが、今までにないコミュニティバスや資源回収・循環の仕組み。自治体よりも小回りの利く「第二の自治体」として地域に密着し、住民の発案を、実験を経て地域に合わせた形に変える流れが始まっています。

この実験の積み重ねが「まちの持続可能なモデル」となり、経験やノウハウが他の地域にも広がるように、現在も継続して取り組んでいます。

ただ、公共事業を単に置き換えるだけでは、いずれ財源も人手も不足します。

その打開策として、財源・資源を確保しつつ、新たな外部参加者(企業等)を増やすための構想も始まりました。

行政・地域では解決できない問題を、全国のさまざまな人々と「共創」し続ける仕組み。

今後の暮らしを続けるためにも、考え方を変えることが今問われています。

月ヶ瀬の事例

コミュニティバス「ぐるぐる月ヶ瀬」

住民対象の定時循環型コミュニティバス(無料)。買い物や診療所、子どもの送迎の他、住民間で交流する機会やイベントとも連携する

資源循環「MEGURU-BIO」(めぐる びお)

生ごみをメタン発酵により、バイオガスと液体肥料に資源化。住民が資源の循環を体感でき、幅広く活用できる

奈良時代の叡智×最先端のテクノロジーで未来を変える。

持続可能なまちを目指す、月ヶ瀬の事例。

この他にも、まちにはさまざまな社会課題が存在します。

先行きが見えない現代に立ち向かうために、今後何を行うべきでしょうか。

それを議論するために、大阪・関西万博開催の1か月前に「奈良会議2025」を開催しました。

「奈良会議2025」の開催意義

1300年前に「その時代の最先端」を取り入れながら、国家や文化の礎を築いた古都・奈良。

先人たちの叡智は今もまちのいたるところに息づいています。

今回の大阪・関西万博は、世界の最先端の技術がもたらされる機会です。

新たな技術や文化を柔軟に取り入れてきた先人たちの視点にならい、世界で今起きている大きな変化を新たな視点で見つめ直すこと。

そこから理想の未来社会への進化・変化の可能性を見出すため、奈良は、日本は、世界はどのように歩んでいくのかを、各界の有識者と議論しました。

当日の内容を一部紹介(発言内容を意訳)

オープニングセッションの登壇者

- 林 篤志さん(paramita共同代表・Next Commons Labファウンダー)

- 家入 一真さん(CAMPFIREファウンダー会長)

- 伊藤 穰一さん(千葉工業大学学長)

- 仲川 げん奈良市長

- 松田 法子さん(京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 准教授)

最新技術とどう向き合うか

現在、AI等の新たな技術が続々と登場しています。

人間が手を加えなくても持続する自然とは異なり、放っておくとバランスが崩れ、暴走する脅威もあります。

AIの登場で「人間の存在意義がなくなる」という考えも見られますが、AIは過去に起こった出来事を学習して、答えを出す技術です。

例えば「温暖化と高齢化社会のどちらが大事か」という比較のできないものは答えが出せません。

未来を想像することや「自分らしさ」を出すのは、やはり人間にしかできないものです。

未来の社会の姿はどう変わるか

そのような状況のなか、「Web3(ウェブスリー)」の世界では、1か所で情報を集中管理する「中央集権型」から、権限や意思決定を分散させて参加者間で共有する「自律分散型」の仕組みが広がってきています。

世の中のあらゆる資源をみんなで分散して管理することで、社会の透明性は担保され、信頼関係も築かれるのではないでしょうか。

既存のサービスや社会の仕組みは、人口が増加することを前提に作られてきました。

しかし、現代社会の実態に合わず、漠然とした不安・不満や、個人の意思が社会に反映されていない不信感等が生まれてしまっているのです。

奈良の「場の力」を生かす

今、日本に根付く多様性や包摂性が世界から注目されています。

日本人が当たり前のものとして受容する多様な文化(神社の参拝やクリスマスのお祝いの混在等)。

そのルーツをたどると、奈良時代にさかのぼります。

1300年前には海外から優れた文化を受け入れ、それを少しずつ変化させながら、現代まで持続させてきた歴史があるのです。

このような土地柄だからこそ、これから直面する社会課題に悲観せずに挑戦し、世界に向けて新しい解決策を提示できるのではないでしょうか。

「奈良会議2025」の続きは動画で視聴できます

4月上旬に公開を予定しています。

お問い合わせ

記事の内容のお問い合わせ:総合政策課(電話番号:0742-34-4786)

しみんだよりに関するお問い合わせ:秘書広報課(電話番号:0742-34-4710)