本文

子ども安全の日の集い

令和7年度「子ども安全の日の集い」開催案内

開催趣旨

奈良市では、平成16年に市内で発生した小学生女児誘拐殺害事件をうけ、平成17年1月より毎月17日を「子ども安全の日」と定め、子どもたちの安全について、学校・家庭・地域・行政が一体となり取組を推進している。「子ども安全の日の集い」では、被害女児の冥福を祈り、二度とこのような事件を起こさせないことを誓うとともに、「地域の子どもは地域で守る取組」の推進を図ることを目的として開催する。

主催

奈良市・奈良市教育委員会

後援

奈良警察署・奈良西警察署・天理警察署・奈良市自治連合会

奈良市少年指導協議会・奈良市PTA連合会・奈良市立学校長会

日時

令和7年11月16日(日曜日)10時00分~12時00分(受付開始9時30分)

会場

奈良市役所 中央棟6階 正庁

奈良市二条大路南一丁目1番1号

内容

第一部では、平成16年11月に発生した小学生女児誘拐殺害事件を受けての追悼セレモニーを行う。

第二部では子どもの安全に関する講演会を行い、地域の子どもは地域で守る機運を高める機会とする。

対象

教職員、奈良市少年指導委員、地域の方々、保護者 等

当日の会場の模様はライブ配信する。

【ライブ配信の視聴はこちらから】

https://youtube.com/live/XvshNKjD8D8?feature=shar<外部リンク>

問合せ先

奈良市教育委員会事務局いじめ防止生徒指導課(0742-34-4863)

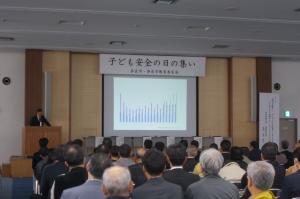

令和6年度「子ども安全の日の集い」開催報告

令和6年11月17日(日曜日)10時から12時

第1部

・黙祷

・主催者挨拶(奈良市長)

・来賓挨拶(奈良市議会議長、奈良警察署長)

第2部

・パネルディスカッション

テーマ:「教訓を継承し、子どもたちを犯罪から守るために~それぞれの立場から一人ひとりができること~」

ファシリテーター:奈良学園大学人間教育学部 教授 松井 典夫 氏

今年度の「子ども安全の日の集い」は、来場者を制限せず、一般来場者も含め幅広くご参加いただきました。併せて、当日来場いただくことが難しい方に向けて会場の模様をライブ配信しました。

第1部の追悼式典に続き、第2部では、ファシリテーターに奈良学園大学の松井典夫先生をお招きし、家庭、学校、地域、警察、行政の代表者で子どもの見守り活動についてのパネルディスカッションを行いました。

松井先生からは、基調提案にて子どもたちの見守り活動の現状と課題について問題提起をいただきました。パネルディスカッションでは、それぞれの立場から現在行っている取組や課題についてお話しいただいた上で、「持続性」と「有効性」という視点のもと、今後それぞれの立場からできる具体的な取組について議論しました。最後に松井先生より、今後も継続的に事件の教訓を継承するとともに、それぞれの立場で協力し合い、協働的な登下校の安全プランを進めていくことが、子どもたちを犯罪から守ることにつながるというお話をいただきました。

これからも事件を決して忘れることなく、その教訓を生かし、引き続き、学校・家庭・地域・行政が連携し、子どもの安全・安心を守る取組を進めてまいります。

令和6年度「子ども安全の日の集い」開催案内

開催趣旨

奈良市では、平成16年に市内で発生した小学生女児誘拐殺害事件をうけ、平成17年1月より毎月17日を「子ども安全の日」と定め、子どもたちの安全について、学校・家庭・地域・行政が一体となり取組を推進している。「子ども安全の日の集い」では、被害女児の冥福を祈り、二度とこのような事件を起こさせないことを誓うとともに、「地域の子どもは地域で守る取組」の推進を図ることを目的として開催する。

主催

奈良市・奈良市教育委員会

後援

奈良警察署・奈良西警察署・天理警察署・奈良市自治連合会

奈良市少年指導協議会・奈良市PTA連合会・奈良市立学校長会

日時

令和6年11月17日(日曜日)10時00分~12時00分(受付開始9時30分)

会場

奈良市役所 6階 正庁

奈良市二条大路南一丁目1番1号

内容

第一部では、平成16年11月に発生した小学生女児誘拐殺害事件を受けての追悼セレモニーを行う。

第二部では、子どもの安全に関するパネルディスカッションを行い、事件の教訓を継承し、子どもたちを犯罪から守るために、それぞれの立場から一人ひとりができることについて考える機会とする。

対象

教職員、奈良市少年指導委員、地域の方々、保護者 等

当日の会場の模様はライブ配信する。

【ライブ配信の視聴はこちらから】

https://www.youtube.com/live/2TuI26QlSyE<外部リンク>

問合せ先

奈良市教育委員会事務局いじめ防止生徒指導課(0742-34-4863)

令和6年度「子ども安全の日の集い」リーフレット [PDFファイル/1.05MB]

令和5年度「子ども安全の日の集い」開催報告

令和5年11月12日(日曜日)10時から11時30分

第1部

・黙祷

・主催者挨拶(奈良市長)

・来賓挨拶(奈良市議会副議長、奈良西警察署長)

第2部

・講演会

テーマ:「学校安全の教訓を伝承し、次代の命へとつなぐ学校危機マネジメント」

講 師:奈良学園大学人間教育学部 教授 松井 典夫 氏

今年度の「子ども安全の日の集い」は、会場への参加者を限定して開催し、一般の方へ向けて会場の模様をライブ配信しました。

第1部の追悼式典に続き、第2部では、奈良学園大学の松井典夫先生にご講演をいただきました。

松井先生には、「教訓」を生かし、「次代の命」へとつないでいくためには、不審者を校内に入れない工夫、有事の際に情報を集約する訓練を実施することで『根拠のある安心感』を作り出すことが重要である。また、この事件を風化させないように、学校安全に対する「変化」と「生(創)成」を常に継続して行っていくことが、教員、児童生徒、地域における危機意識の向上につながるとお話しいただきました。

これからも事件を決して忘れることなく、その教訓を生かし、引き続き、学校・家庭・地域・行政が連携し、子どもの安全・安心を守る取組を進めてまいります。