ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

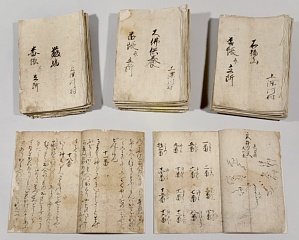

上深川題目立詞章本

題目立(だいもくたて)(重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産)は、現在、上深川町(かみふかわちょう)のみに伝承される民俗芸能で、同町八柱(やはしら)神社の祭りの宵宮に、氏子の17歳前後の青年たちによって演じられます。

本史料はこの芸能の台本にあたるもので、「厳嶋」(いつくしま)「大仏供養」(だいぶつくよう)「石橋山」(いしばしやま)の3曲について、配役ごとに詞章(ししょう)をまとめた冊子(72冊)と、詞章を語る順番を記した「番帳」(ばんちょう)と呼ぶ冊子(9冊)が伝えられています。

題目立の関係史料は少なく、詞章は上深川のほかには、奈良市丹生町の丹生神社に天正3年(1575)ほかの年紀を有する「厳嶋」の詞章残闕5葉(奈良県指定有形民俗文化財)があるだけです。丹生神社本が片仮名書きであるのに対して、本史料は漢字交じりの平仮名書きで、随所にふりがなをふるなど、詞章を覚えるための工夫の跡が見られ、上深川の人たちがこれを使って題目立を上演してきたことがわかります。

題目立の内容を知ることのできる数少ない史料であり、その唯一の伝承地である上深川で、18世紀から近年まで実際に使用されてきたものとして貴重です。

| 件名 | 上深川題目立詞章本 |

|---|---|

| かな | かみふかわだいもくたてししょうぼん |

| 数量 | 81冊 |

| 指定(分類) | 奈良市指定文化財(有形民俗文化財) |

| 指定日 | 平成20年3月4日 |

| 所在地・所有者 | 奈良市上深川町511 奈良市上深川町自治会 |

| 小学校区 | 都祁 |

| 形状等 | 紙本墨書 袋綴装 縦23.3~24.9cm 横16.4~17.4cm |

| 備考 | 江戸・明治時代 享保18年(1733)・寛政元年(1789)・弘化4年(1847)・明治43年(1910)・明治44年(1911) |