本文

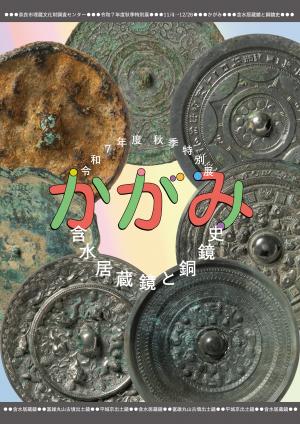

令和7年度秋季特別展「かがみー含水居蔵鏡と銅鏡史ー」

奈良市教育委員会が2018~2024年度に実施した富雄丸山古墳の発掘調査では、これまでに類を見ない「鼉龍文盾形銅鏡」や4面の「中国鏡」が出土しました。

また、奈良市内では銅鏡の個人コレクションとして著名な「含水居蔵鏡」が知られており、平成12年に飛鳥資料館でこのうち約70面の海獣葡萄鏡等が展示されています。このコレクションには、ここで展示されなかったその他の中国鏡等が約60面あることが近年の調査で判明しました。

これらは偶然にも同時期の調査により判明したことで、今後、奈良市としても銅鏡の重要性や意義を広く市民に知っていただくことが有意義だと考えます。そこで、これらの銅鏡の展示を通して、銅鏡の歴史を学んでいただくことを目的に、本特別展を企画します。

展示概要

第1~5章 含水居蔵鏡

含水居蔵鏡は、これまで多数の海獣葡萄鏡を含む唐式鏡のコレクションとして知られてきました(飛鳥資料館2002『含水居蔵鏡図録』など)。本コレクションは、奈良市在住者が蒐集されたものであり、今回ご縁があり資料一式をご寄託いただきました。

ご寄託にあたり調査を進めると、これまで知られてきた唐式鏡のほかに殷・戦国・漢・宋といった中国鏡の歴史を網羅するコレクションであることが判明しました。銅鏡のコレクションは、蒐集者の嗜好による偏りのある場合が多いなか、含水居蔵鏡は銅鏡の歴史を学ぶ上でも非常に有意義なコレクションといえます。

本展示では、含水居蔵鏡をもとに、戦国鏡(1章)・前漢鏡(2章)・後漢鏡(3章)・唐式鏡(4章)・宋以降の鏡(5章)と、当時の時代背景や、各時代の鏡の特徴を学ぶことができるようにします。また、銅鏡のなかには個別にみても興味深いものも多く、マニアの方にも楽しんでいただける工夫も凝らします。

蟠螭文鏡(ばんちもんきょう):戦国~前漢時代

第6章 富雄丸山古墳出土鏡と関連資料

富雄丸山古墳では、2018年度からの発掘調査により墳頂部から斜縁神獣鏡片、造出し部から鼉龍文盾形銅鏡および三角縁神獣鏡・虺龍文鏡・画像鏡の合計5面が出土しました。これらの銅鏡は、クリーニングや保存処置中であるため、本展示では主にパネル展示となりますが、その魅力がどういったものであるかを解説します。

また、墳頂部出土の斜縁神獣鏡片は、デジタルマイクロスコープで拡大して観察した結果を、拡大写真とともに展示します。このことは、銅鏡を製作する過程を知る上でも重要な成果があり、そのことを初めて公開します。

富雄丸山古墳出土斜縁神獣鏡片

第7章 平城京跡出土鏡

平城京跡からも約20面の銅鏡が出土しています。なかには、正倉院宝物や国宝東大寺鎮壇具と同型鏡も存在し、歴史的意義のあるものも存在するため、市民に広く周知します。今回の展示が、はじめての一挙公開の機会となります。

平城京跡出土小型海獣葡萄鏡

会場

奈良市埋蔵文化財調査センター 展示室

開催期間

令和7年11月4日(火曜日)~12月26日(金曜日)

開催時間

午前9時~午後5時(入館は午後4時半まで)

休館日

土曜日・祝日は休館。日曜日は開館。

入館料

無料