本文

富雄丸山古墳造出し埋葬施設棺内鏡について(令和7年7月30日発表)

【速報】日本最大の円墳・富雄丸山古墳の造出し埋葬施設から出土した、3種類の銅鏡をクリーニング後、初公開!

1.調査の概要

調査地

奈良市丸山一丁目1079-239 富雄丸山古墳(とみおまるやまこふん)

調査機関:奈良市教育委員会教育部文化財課埋蔵文化財調査センター

調査期間

令和5年12月4日~令和6年7月9日

調査面積

50平方メートル

調査機関

奈良市教育委員会 教育部 文化財課 埋蔵文化財調査センター

2.銅鏡出土の経緯

銅鏡の出土状態

富雄丸山古墳造出(づくりだ)し埋葬施設に納められていた木棺は、内部に立てられた2枚の仕切板(しきりいた)によって棺内空間が3分割されていた。中央の主室に被葬者の遺体が納められていたと推定され、竪櫛(たてぐし)が9点副葬されていたほか、水銀朱が散布されていた。北西の副室1では副葬品は未確認である。南東の副室2は長さ1.3メートルで、その南東端に立てられた小口板(こぐちいた)のすぐ横で銅鏡3面が出土した。いずれも鏡面を上に向け、重ねた状態で副葬されていた。当埋葬施設は未盗掘であり、出土した副葬品はいずれも埋葬時の状態を保っていると考えられる。

銅鏡発見からの経緯

第6次調査

令和4(2022)年11月15日

造出し埋葬施設内における金属製遺物の有無を調べるため、金属探知機を使用して粘ねん土ど槨かく全体をマッピングした結果、南西側側面に長さ2メートル弱の鉄の反応(のちに蛇行剣(だこうけん)と判明)と、重複する位置に長さ60センチメートル程度の銅の反応(のちに鼉龍文(だりゅうもん)盾形銅鏡と判明)があったほか、南東側小口付近に金属の反応があった。反応が弱く、粘土槨内の深い位置、おそらくは棺内に位置していることが予想され、金属の種類は不明ながら、鉄以外の金属が含まれる可能性が推定された。

第7次調査

令和6(2024)年2月21日

副室2に堆積した粘土の表面のひび割れを清掃中、隙間から暗青緑色の金属を肉眼で確認した。銅鏡に付着する土には、銅鏡の微細破片のほか、布や有機質容器の痕跡が含まれている可能性があるため、現場では完全には除去しないこととした。

2月27日

銅鏡の上に堆積した粘土の除去を開始。3枚の銅鏡がいずれも鏡面を上に向けて重ねて置かれていることを確認。上から1・2・3号鏡と呼称。

2月29日~3月1日

銅鏡の防錆と表面保護のためベンゾトリアゾールを混合したアクリル樹脂を塗布し、ひび割れの拡大を防ぐために和紙で養生。作業は『富雄丸山古墳の令和5年度発掘調査に係る共同調査研究に関する協定書』に基づき、奈良県立橿原考古学研究所が実施。

3月10日

木棺の底面に接触した部分が割れて一部が細片化していた2号鏡について、奈良県立橿原考古学研究所が和紙を貼る応急処置を実施。

3月16・17日

現地公開実施。銅鏡は出土状態を維持したまま公開。

3月18日

銅鏡の取り上げ作業を実施。作業は奈良県立橿原考古学研究所が行った。

3月19日

鏡の直下に残った土を回収した。

4月~令和7(2025)年7月

表面の観察と記録をしながら、クリーニングを実施。作業は奈良県立橿原考古学研究所が行った。

3.銅鏡の概要

1号鏡

三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)(陳氏作六神三獣鏡(ちんしさくろくしんさんじゅうきょう))。直径21センチメートル。重量961グラム。鈕孔(ちゅうこう)の形状は長方形。内区(ないく)には4つの乳(にゅう)があり、2体の神像とそれぞれの両隣に脇侍(わきじ)を加え、獣像を3体描く。内区外周には「陳氏作竟甚大好上有□□□□□□□文章口銜巨古有聖人東王父西王母渇飲玉泉」(□は判読不能)の銘文がある。目録番号61(『大古墳展』展示図録掲載の三角縁神獣鏡目録における番号)で、同笵鏡(どうはんきょう)(鏡背面の文様が同じ鏡)は桜井茶臼山(さくらいちゃうすやま)古墳(奈良県桜井市)と佐味田宝塚(さみだたからづか)古墳(同河合町)出土の2面が知られるが、前者は小片のみ、後者も欠損があるため、全体が遺存する例は初確認。三角縁神獣鏡は国内で約600面が知られるが、発掘調査による三角縁神獣鏡の発見は平成23(2011)年の高たか坂さか古墳群(埼玉県東松山市)以来13年ぶりとなる。鈕の周囲には土の重みによりひびが生じている。

2号鏡

虺龍文鏡(きりゅうもんきょう)。直径19.センチメートル。重量844グラム。通常は10センチメートル前後で、国内で知られている虺龍文鏡40面のうち最大となる。鈕孔の形状は半円形で、鈕座(ちゅうざ)には四葉文がある。内区には4つの乳があり、間に虺龍文と呼ばれる逆S字形のモチーフを配する。うち2個からは龍の前半身、他の2個からは虎の前半身が飛び出す。外区に鋸歯文(きょしもん)が巡るのは類例の少ない特徴である。縁部の一部が木棺底面に接しており、土の重みで細片が生じている。

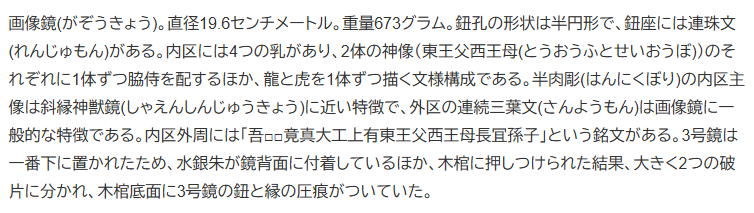

3号鏡

4.富雄丸山古墳造出し埋葬施設出土銅鏡の意義

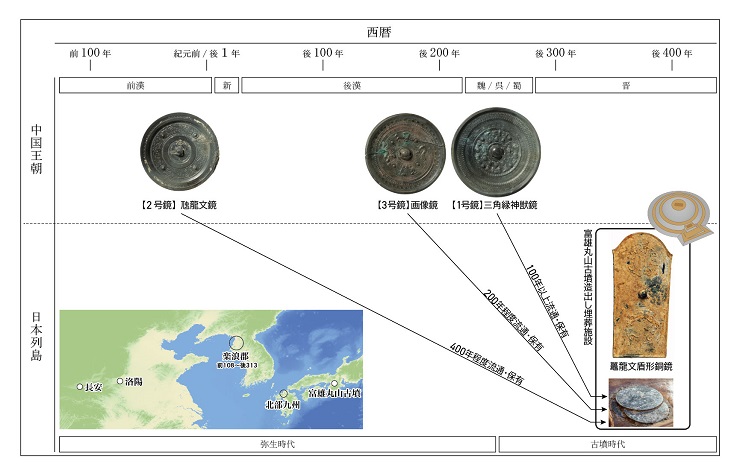

様々な時代に製作された銅鏡が選択的に集積されていること

鏡背面の文様や断面形状から1号鏡は3世紀中ごろ(魏ぎの時代)、2号鏡は紀元前1世紀末~後1世紀初頭(前漢(ぜんかん)~新(しん)の時代)、3号鏡は2世紀末~3世紀前半(後漢(ごかん)の時代)に製作されたと考えられる。富雄丸山古墳が築造されたのは4世紀後半であり、いずれの銅鏡も製作から副葬に至るまで長期間の流通・保有を経ている。製作年代がもっとも古い2号鏡は製作から副葬までの期間が最大で400年に及び、中国で製作されたのち、どのような経緯で日本列島に流入し、富雄丸山古墳の被葬者が入手するにいたったか、その流通経路が注目される。棺外の被覆粘土中に副葬されていた鼉龍文盾形銅鏡(4世紀後半に倭で製作)と合わせると、当埋葬施設には様々な時代に製作された銅鏡が重複することなく集積されていることになり、古墳出土鏡の製作・流通・保有の実態を論じる上で重要な資料となる。

面径の近い大型鏡によって構成されていること

棺内に副葬されていた3面はいずれも直径20センチメートル前後で、大型鏡に区分できる。古墳時代前期には、有力者の実力や関係性に応じて倭王権が大小の銅鏡を配り分けたと考えられており、国内最大の銅鏡である鼉龍文盾形銅鏡と合わせて大型鏡を多く副葬する当埋葬施設の被葬者が、倭王権に重視された有力者であったことを示している。

古代ユーラシアにおける広域交流を物語っていること

前漢で製作された特異な大型虺龍文鏡は、中国国内のみならずウズベキスタンやロシア南西部でも出土している。こうした鏡が富雄丸山古墳で出土したことは、当時の日本列島が古代ユーラシアにおける広域交流の一端に組み込まれていたことを物語っている。

銅鏡の一般公開について

下記の通り銅鏡の一般公開を予定している。

期間

令和7(2025)年8月1日(金曜日)~17日(日曜日)

午前9時00分~午後5時00分(入館は午後4時30分まで)

8月4日(月曜日)、12日(火曜日)は休館

場所

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

〒634-0065奈良県橿原市畝傍町50-2

近鉄橿原線畝傍御陵前駅から徒歩5分

近鉄橿原線橿原神宮前駅から徒歩15分

その他

駐車スペースには限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

▲図1 割竹形木棺の構造と銅鏡の副葬位置

▲図2 銅鏡出土状態1

▲図3 銅鏡出土状態2

▲図4 銅鏡取上げ作業

▲図5 木棺底に付いた銅鏡圧痕

▲図6 1号鏡(三角縁神獣鏡)

▲図7 2号鏡(虺龍文鏡)

▲図8 3号鏡(画像鏡)

▲図9 銅鏡の生産から副葬までの経緯

リリース資料

【リリース資料】富雄丸山古墳第7次調査出土棺内鏡について [PDFファイル/1.63MB]

関連リンク

奈良市動画チャンネル(YouTubeへ)

- 【速報】日本最大の円墳・富雄丸山古墳の造出し埋葬施設から出土した、3種類の銅鏡をクリーニング後、初公開!<外部リンク>

- 【速報】縄掛突起を有する割竹形木棺の構造が初めて具体的に明らかに<外部リンク>

- 【速報】盾形銅鏡・蛇行剣の下から木棺が出土!小口板や仕切板、縄掛突起も当時の姿で<外部リンク>

- 【速報】日本最大の鉄剣 富雄丸山古墳出土 蛇行剣初公開<外部リンク>

- 【速報】富雄丸山古墳で日本最大の「蛇行剣」・前例の無い「鼉龍文(だりゅうもん)盾形銅鏡」が出土!<外部リンク>

- 日本最大の円墳 富雄丸山古墳<外部リンク>

- 佐紀古墳群とウワナベ古墳 ~奈良市最大の前方後円墳~【4K】<外部リンク>