本文

令和4年奈良市合計特殊出生率について【市長会見】(令和6年1月29日発表)

令和3年から0.01ポイント増加。30~34歳の第2子出生数が増加傾向に

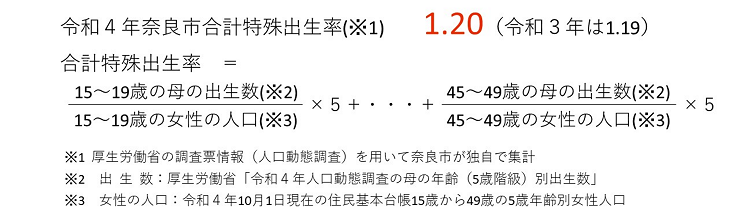

令和4年の本市における合計特殊出生率(一人の女性が一生に産む子供の平均数を示したもの)は「1.20」となり、令和3年の「1.19」から 0.01ポイント増となりました。

-

令和4年の本市における合計特殊出生率は、1.20(令和3年の1.19から 0.01ポイント増)となりました。出生率が前年と比較して増加したのは平成30年以来。

-

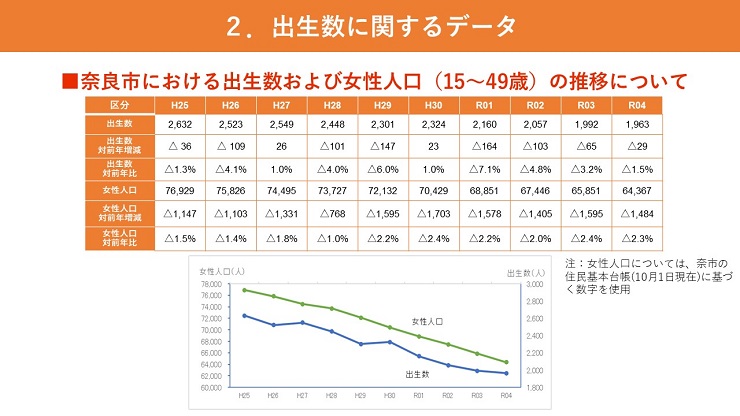

出生数は1,963人(令和3年1,992人、前年比29人減)。

-

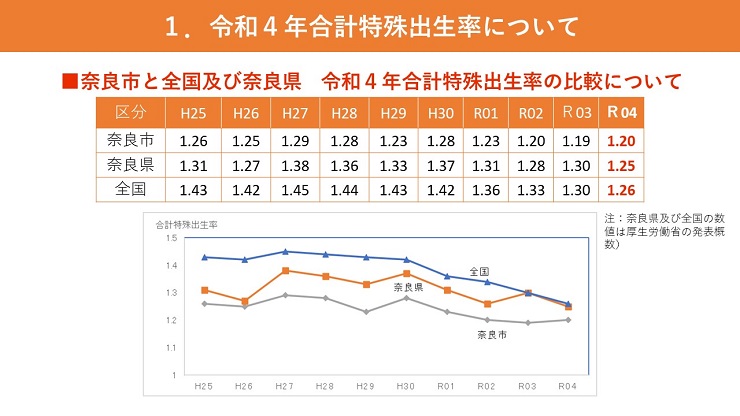

令和4年の合計特殊出生率は、全国及び奈良県で減少しており、全国は1.26(前年比0.04ポイント減)、奈良県は1.25(前年比0.05ポイント減)。奈良市だけでなく女性人口・出生数の減少は全国的な流れとなっています。

-

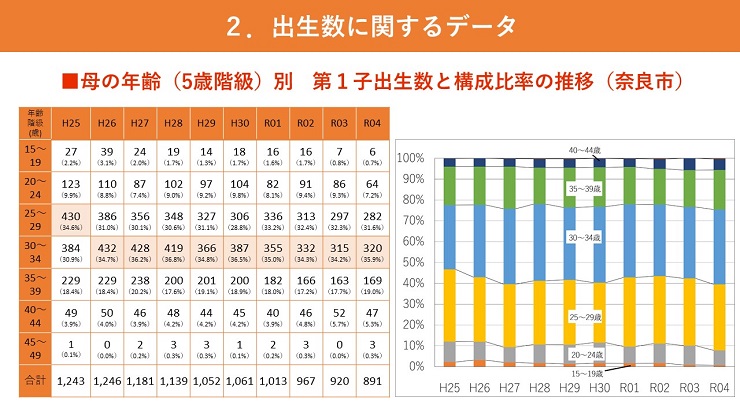

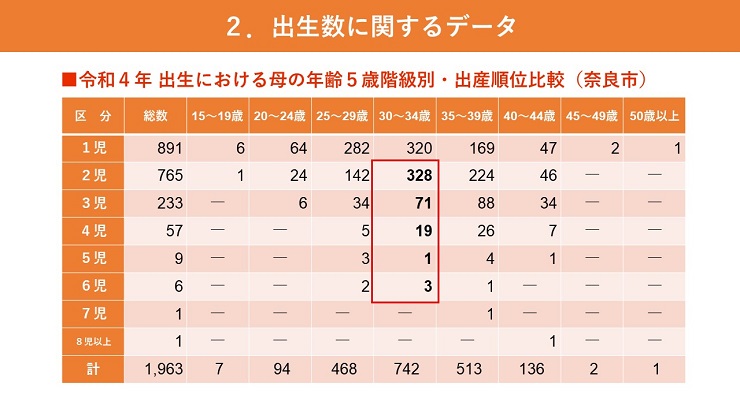

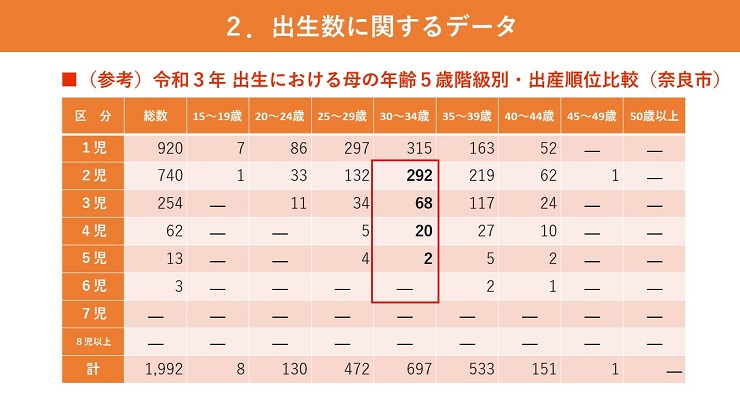

出生数減少の流れにあって、奈良市ではボリュームゾーンである30~34歳の出生数が増加しており、特に「第2子」以上の出生数が令和3年に比べて10%と増加傾向にあります。30~34歳の第2子以上の出生数増加が、令和4年の出生率を押し上げていると考えられます(5P)。

【第1子】R3 315人 R4 320人(1%増)

【第2子以上】R3 382人 R4 422人(前年比10%増)

-

奈良市では、様々な子育て施策に取り組んでおり、「奈良市なら安心して産み育てられるかもしれない」「第1子で子育てしやすかったので第2子も奈良市で産みたい」という方々の後押しになったと考えています。

【おむつ月額定額サービス(R2.12.1)、使用済みおむつ回収(R2.10.15)コットベット(折り畳みベッド)(R2.12)、ふるさと納税「ひとり親家庭等支援事業」(R3.12)、子どもセンターオープン(R4.4)等】

-

令和5年以降も「一般不妊治療等助成事業(上限額10万円)R5.1~)」「子ども医療費助成制度の対象を高校生まで拡大(R5.4~)」「第2子目以降の利用者負担額(保育料)無償化(R5.4~)」「妊婦健康診査補助券の追加交付(R5.9~)」「すまいるmamaサポート(産後ケア事業)(R6.1月から利用料値下げ)」等の奈良市独自支援を実施。第2子以降の課題となっている「費用面」「不妊治療」等、市民のニーズにあわせた支援を進めています(7~9P)。

-

(参考)令和4年の奈良市人口推移:日本人は2001年以降、過去22年で最大値(9P)

-

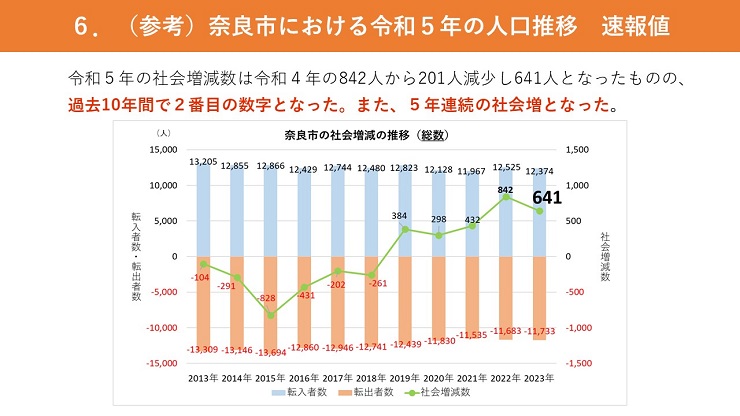

(参考) 令和5年の奈良市人口推移:過去10年間で2番目。5年連続の社会増。

令和4年合計特殊出生率について

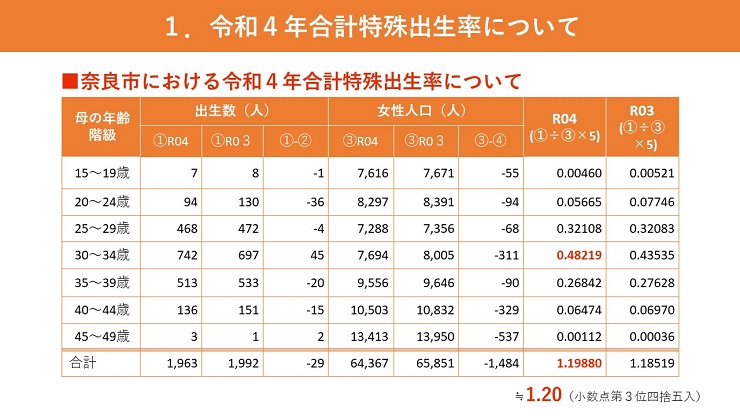

合計特殊出生率とは

合計特殊出生率とは、女性が出産可能な年齢を15歳~49歳と定義し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで人口構成の偏りを排除し一人の女性が一生に産む子供の平均数を示したものです。

奈良市における令和4年合計特殊出生率について

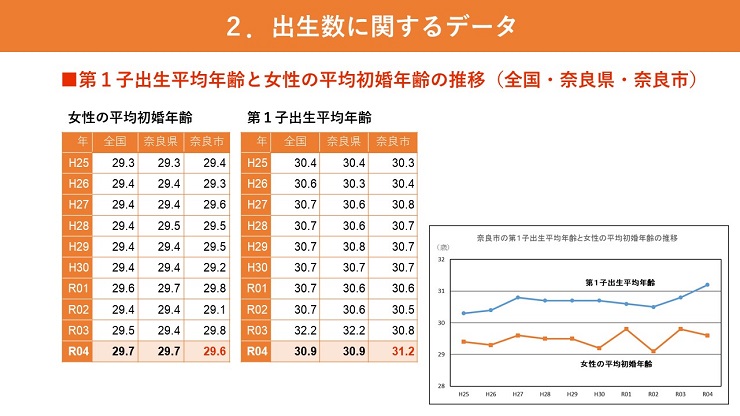

合計特殊出生率は、1.20(令和3年の1.19から 0.01ポイント増)でした。女性人口(15歳~49歳)が64,367人(令和3年65,851人)で前年より1,484人の減少、出生数は1,963人(令和3年1,992人、前年比29人減)で、女性人口・出生数ともに減少しているものの、年齢階級別では30~34歳の母の年齢階級で増加傾向が見られました。

※合計特殊出生率の算出に用いた15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含む。

奈良市と全国及び奈良県 令和4年合計特殊出生率の比較について

出生数に関するデータ

奈良市における出生数および女性人口(15~49歳)の推移について

母の年齢(5歳階級)別 第1子出生数と構成比率の推移(奈良市)

令和4年 出生における母の年齢5歳階級別・出産順位比較(奈良市)

令和4年は前年に比べて第2子以上の出生は前年に比べて10%増加しており増加傾向にあります。

R3 382人 R4 422人(前年比10%増)

(参考)令和3年 出生における母の年齢5歳階級別・出産順位比較(奈良市)

第1子出生平均年齢と女性の平均初婚年齢の推移(全国・奈良県・奈良市)

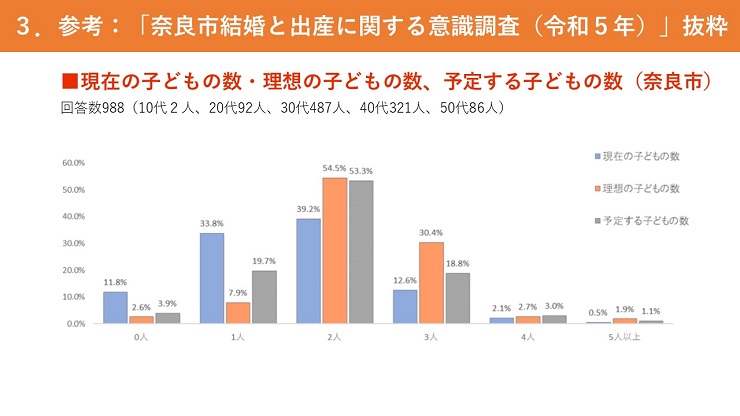

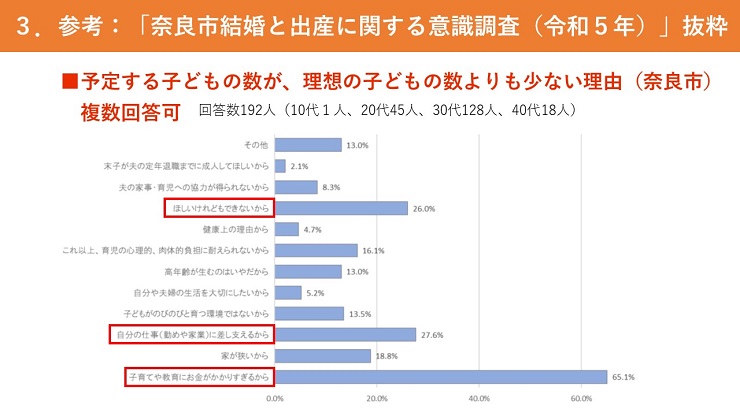

(参考)「奈良市結婚と出産に関する意識調査(令和5年)」抜粋

調査期間:令和5年8月1日(火曜日)~8月15日(火曜日)

回答者数:1238人(結婚されている方988件、独身の方250件)

理想の子どもの数と、予定する子どもの数は、いずれも「2人」が最も多かった。また、実際に【予定する子どもの数が、理想の子どもの数よりも少ない理由】としては、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」が6割以上となり、金銭面で第1子以降を選択しにくい状況が明らかに。

奈良市ではニーズを把握したうえで、「一般不妊治療等助成事業(上限額10万円)R5.1~)」「子ども医療費助成制度の高校生までの拡大(R5.4~)」「第2子目以降の利用者負担額(保育料)無償化(R5.4~)」「妊婦健康診査補助券の追加交付(R5.9~)」「すまいるmamaサポート(産後ケア事業)(R6.1月から利用料値下げ)」等の市独自支援を実施。また、市役所内の男性育休取得率の取り組み等を進め、啓発を行っています。

現在の子どもの数・理想の子どもの数、予定する子どもの数(奈良市)

回答数988(10代2人、20代92人、30代487人、40代321人、50代86人)

予定する子どもの数が、理想の子どもの数よりも少ない理由(奈良市)複数回答可

回答数192人(10代1人、20代45人、30代128人、40代18人)

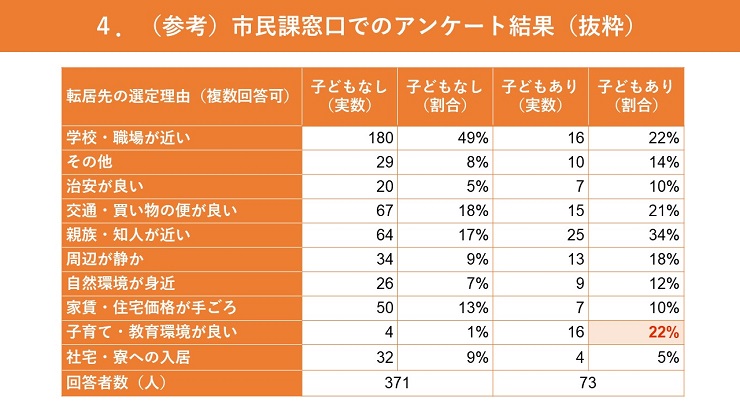

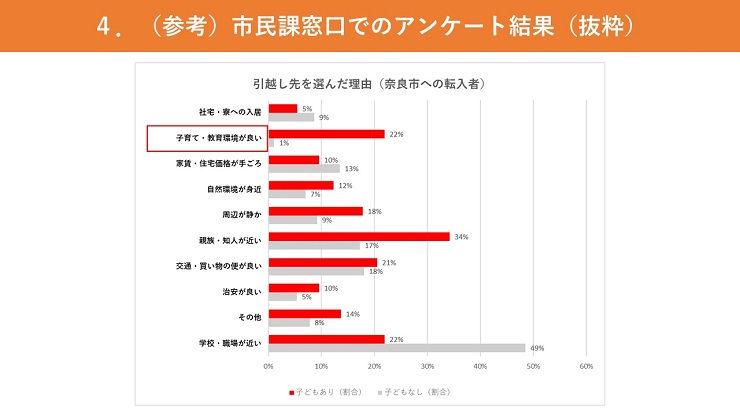

(参考)市民課窓口でのアンケート結果(抜粋)

調査期間:令和5年3月1日~令和5年5月31日

回答者数:1064人

(奈良市への転入者:444人、奈良市外への転出者:401人、市内から市内への転居:216人、不明:3人)

奈良市への転入者444人に「奈良市に引っ越した理由」を聞いたところ、「子どもあり」と「子どもなし」でその理由が異なることが分かった。特に、子どもがいる世帯については、「子育て・教育環境が良い」という理由が大幅に伸びており、「奈良市の子育て環境」が居住選択に影響を与えていることが見てとれる。

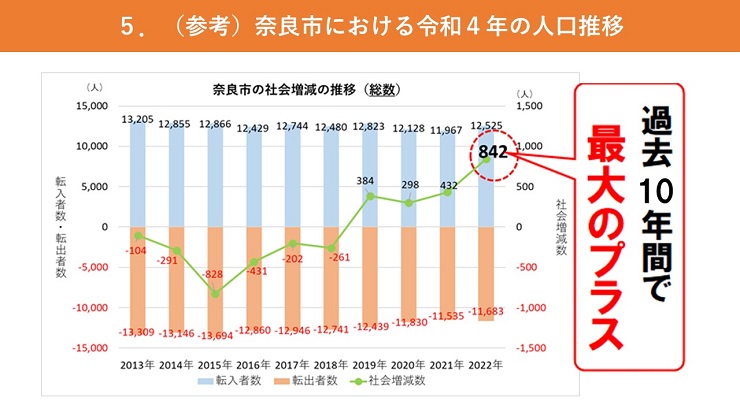

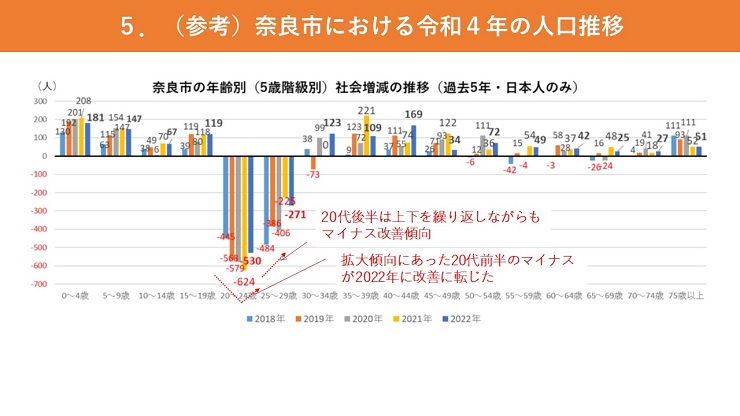

(参考)奈良市における令和4年の人口推移

今回の令和4年の合計特殊出生率の背景にある令和4年の人口推移について説明します。

- 令和4年の転入超過数は過去10年で最大値

- 日本人は2001年以降、過去22年で最大値※1

- 外国人は2013年以降※2過去10年で最大値

- 2019年に転入超過に転じて以来、4年連続で社会増を達成。

- 20代前半(20~24歳)の転出超過の拡大がストップ。

- 減少傾向にあった転入者総数も大幅に増加(前年比+558人)

- 「共働き子育てしやすい街ランキング 2022」(日本経済新聞社、日経 xwoman)では関西 1位・全国 6位

- 年少人口(0~14歳)の転入超過数は関西1位。4年連続の転入超過

- 年少人口の社会増減は2018年以降増加傾向

- 生産年齢人口の社会増減も2018年以降一貫してマイナス改善傾向にあり2022年は-84人まで回復し、プラス圏も視野に入ってきた。

(※1)2012年以前は暦年、2013以降は年度での集計(総務省の集計方法変更による)

(※2)外国人登録法が廃止され外国人住民も住民基本台帳へ記載されることとなった。

令和5年の社会増減数は令和4年の842人から201人減少し641人となったものの、過去10年間で2番目の数字となった。また、5年連続の社会増となった。

人口に関するデータ分析等は総合政策課へ、移住定住施策については秘書広報課へ、その他の施策については、各担当課までお問合せください。

報道資料

【リリース資料】令和4年奈良市合計特殊出生率について(令和6年1月29日発表) [PDFファイル/1.58MB]

本件に関するお問い合わせ先

奈良市 保健衛生課

TEL:0742-93-8395