本文

【特定保健指導】医療機関向けページ

奈良市特定保健指導に関する医療機関向けページです

※医療機関以外の方で、奈良市特定保健指導についてお調べの方は、「特定保健指導を利用しましょう」のページをご覧いただくか、健康増進課(0742-34-5129)へお問い合わせください。

特定保健指導の対象者について

特定保健指導とは

メタボリックシンドロームに着目した「特定健診」によって生活習慣病のリスクを早期に発見し、その内容を踏まえて運動習慣や食生活、喫煙といった生活習慣を見直すための「特定保健指導」を行うことで内臓脂肪を減少させ、生活習慣病の予防・改善につなげるものです。

特定保健指導の対象者について

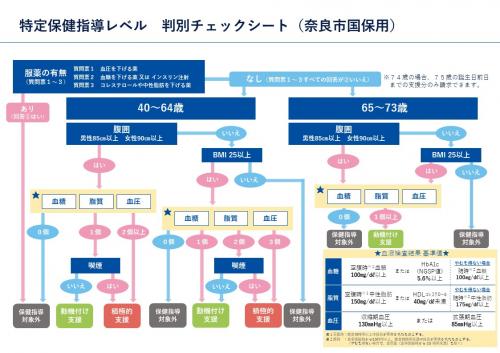

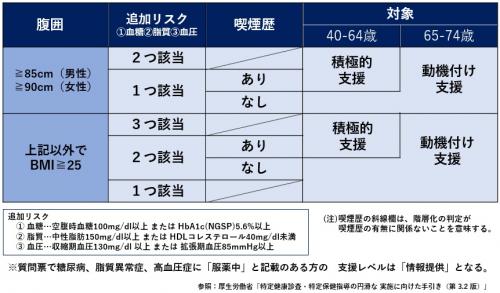

奈良市国民健康保険加入者で、奈良市特定健康診査を受診した結果、保健指導レベルが積極的支援または動機付け支援に該当された方が対象です。保健指導レベルは下記のように階層化されます。

特定健診の結果説明時に活用できるよう、特定保健指導レベル判別チェックシート(奈良市国保用) [PDFファイル/482KB]を作成していますので、ぜひご活用ください。

特定保健指導の支援の流れ

保健指導レベル(積極的支援または動機付け支援)によって、支援の方法(支援の頻度等)が異なります。

積極的支援について

積極的支援とは、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組を継続的に行うことができるようになることを目的として、医師、保健師又は管理栄養士の面接による生活習慣の改善に係る行動計画の策定及び栄養又は運動、禁煙等生活習慣の改善に関する保健指導を行うとともに、対象者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、対象者が主体的に生活習慣の改善への取組に参加するよう適切な働きかけを相当な期間継続して行う保健指導のことです。(参照:厚生労働省「特定保健指導の実施要件について」)

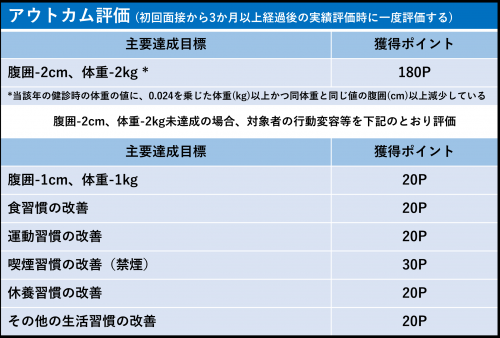

積極的支援では、初回面接から3か月以上の期間でアウトカム評価とプロセス評価の支援ポイントの合計が180ポイント以上となるように支援を行ってください。

積極的支援では、初回面接から3か月以上の期間でアウトカム評価とプロセス評価の支援ポイントの合計が180ポイントとなるように、支援を組み合わせていただく必要があります。保健指導終了時点で、180ポイント以上獲得できていない場合は、保健指導の完了にはなりませんので、ご請求いただけません。支援による成果と支援の過程を考慮して、支援の組み立てを行ってください。(支援ポイントについて)

※健診当日と健診後1週間以内の初回面接を除き、初回面接はプロセス評価の対象となりません。

※健診当日と健診後1週間以内の初回面接(分割実施含む)の実施はプロセス評価に含まれます。

※アウトカム評価は初回面接から3か月以上経過後の実施評価時(最終評価時)に行います。

支援ポイント(アウトカム評価、プロセス評価)については、以下の通りです。

アウトカム評価

アウトカム評価は、食習慣・運動習慣・喫煙習慣・休養習慣等の生活習慣病予防につながる行動変容が2か月以上継続している場合に評価できます。(行動変容別に各1回までの評価)

※腹囲と体重については、実績評価(最終評価)の時点で当該年度の特定健康診査の結果と比べた増減を確認します。

※初回面接において設定した目標が達成困難な場合は、中間評価時に目標を変更し、目標変更後2か月間の生活習慣の改善が継続できれば評価可能となります。

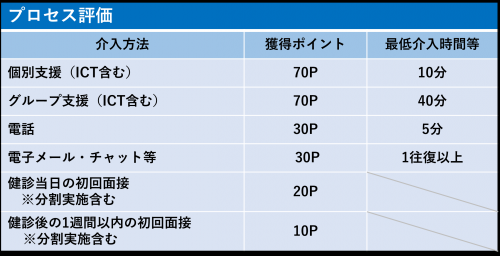

プロセス評価

プロセス評価は、支援方法に応じて評価できます。

※評価の対象は、特定保健指導実施者と積極的支援対象者の間で、支援に必要な情報の共有を図ることができたものに限ります。特定保健指導と直接関係のないやりとり(次回の支援の約束や雑談など)は評価対象となりません。

積極的支援における支援ポイント達成の例

積極的支援におけるポイント達成の例 [PDFファイル/853KB]

| 初回面接 |

中間支援 (支援方法は支援内容に応じて調整する) |

最終評価 |

|

|---|---|---|---|

| 支援 内容 |

|

ポイントの獲得を考慮して、利用者の取り組み評価を行い、必要時支援を追加する。 例)面接で下記支援を実施。 |

|

| 支払い |

初回面接までの完了で |

支払いの対象外 |

最終評価(180ポイント以上獲得)まで完了で 残り10分の6の支払い |

動機付け支援について

動機付け支援とは、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組を継続的に行うことができるようになることを目的として、医師、保健師又は管理栄養士の面接による生活習慣の改善に係る行動計画の策定及び栄養又は運動、禁煙等生活習慣の改善に関する保健指導を行い、保健指導修了後、対象者がすぐに実践(行動)に移り、継続できるような保健指導のことです。(参照:厚生労働省「特定保健指導の実施要件について」)

| 初回面接 |

最終評価 |

|

|---|---|---|

| 支援 内容 |

|

|

| 支払い |

初回面接までの完了で |

最終評価までの完了で 残り10分の2の支払い |

※中間支援は必要に応じて実施してください。支援手段は問いません。

なお、中間支援は支払いの対象となりませんこと、ご了承ください。(中間支援は請求できません)

健康増進課に報告が必要な場合について

各医療機関で保健指導を実施される際、以下に当てはまる場合は、健康増進課にご報告をお願いします。

ケース1:健診当日または健診1週間以内に初回面接を実施した場合

ケース2:初回面接を健診1週間以降で実施(別日実施※)した場合

※別日実施とは…健診1週間以降で、奈良市から対象者本人に特定保健指導利用券が届く前に

初回面接を実施すること

報告方法:特定保健指導報告連絡票<様式1>(令和7年7月改訂版) [Excelファイル/18KB]を専用フォーム<外部リンク>で提出

注意:奈良市へ情報提供を行うことについて、ご本人への同意を得た上でご報告ください。

〈報告後の流れ〉

ケース1:対象者本人に、特定保健指導利用中のため、特定保健指導利用券が同封されていない旨を健診結果通知送付時にご案内します。

ケース2:特定保健指導利用券が発行されるため、結果通知発送前に抜き取り、特定保健指導利用券の原本を、ご報告いただいた特定保健指導実施医療機関に特定記録郵便で送付します。また、対象者本人には、特定保健指導利用中のため、特定保健指導利用券が同封されていない旨を健診結果通知送付時にご案内します。

特定保健指導の途中終了(脱落)について

今年度の特定保健指導を開始したが、対象者の都合等(他疾患の治療優先、主治医の保健指導継続の同意が得られない、対象者に支援継続意思がない等)で保健指導の継続が難しい場合は、速やかに保健指導の途中終了(脱落)の処理を行ってください。

保健指導の継続が不可と判明した時点で早期に保険指導を途中終了(脱落)させることで、翌年度の健診受診後に、保健指導該当者となった場合に、確実に特定保健指導利用券が発券される対象になります。

なお、自院での途中終了(脱落)の処理ができない場合は、特定保健指導報告連絡票<様式1>(令和7年7月改訂版) [Excelファイル/18KB]に対象者を入力し、専用フォーム<外部リンク>で当課までご報告ください。当課で途中終了(脱落)処理を行います。

<外部リンク>

<外部リンク>

特定保健指導利用券再発行について

医療機関で特定保健指導を実施した方が特定保健指導利用券を紛失された場合など、再発行を希望する場合は、以下の通り申請してください。

申請方法:特定保健指導報告連絡票<様式1>(令和7年7月改訂版) [Excelファイル/18KB]を専用フォーム<外部リンク>で提出

注意:奈良市へ情報提供を行うことについて、ご本人への同意を得た上でご報告ください。

<外部リンク>

<外部リンク>

〈申請後の流れ〉

再発行した特定保健指導利用券を、申請のあった保健指導実施医療機関に特定記録郵便で送付します。

保健指導実施後の請求について

特定健康診査の請求と同様に、各医療機関の状況に応じて、下記(1)~(3)のいずれかの方法で請求を行ってください。

(3)の方法を希望される場合は、奈良市医師会(メディカルなら)へお問い合わせください。

| (1)自院に導入しているシステム等を利用して 請求する。 |

健診当日または健診1週間以内、健診別日(健診1週間以降で奈良市から特定保健指導利用券が発券される前)で、初回面接(特定保健指導)を実施した場合は、奈良市健康増進課に必ずご連絡ください。 |

|---|---|

| (2)代行入力会社を利用して請求する。 | |

| (3)奈良市医師会(メディカルなら)による 代行入力を利用して請求する。 |

別日実施(健診1週間以降で奈良市から特定保健指導利用券が発券される前)及び、特定保健指導利用券を利用した保健指導分(市健診結果通知を持参しての利用)のみ代行入力が可能です。 |

※健診当日または健診1週間以内、健診別日(健診1週間以降で奈良市から特定保健指導利用券が発券される前)の保健指導についての詳細は「よくあるお問い合わせ」をご確認ください。

厚生労働省マニュアル

標準的な健診・保健指導プログラム【令和6年度】<外部リンク>

特定健康診査・特定保健指導の円滑な 実施に向けた手引き(第 4.2 版) <外部リンク>

よくあるお問い合わせ

Q&A一覧

令和7年度の特定保健指導の実施期間は、令和7年7月1日から令和8年6月30日までです。

初回面接をこの実施期間内に完了していただければ、その後の継続支援は期間外に終了していただくことも可能です。

ただし、なるべく初回面接実施から3か月~6か月の間で支援を終了していただき、速やかにご請求いただきますようお願いします。

Q2. 特定保健指導の支援期間はどのくらいですか。

初回面接実施日から最終支援実施日まで、必ず3か月以上経過している必要があります。

3か月未満であった場合は、データ修正等を依頼する場合がありますので、ご注意ください。

(例)〇初回面接実施日:令和7年7月20日→最終支援実施日:令和7年10月20日(初回面接日より3か月後に支援終了)

× 初回面接実施日:令和7年7月20日→最終支援実施日:令和7年10月10日(初回面接日より支援終了が3か月未満)

Q3. 特定保健指導の利用者の窓口での費用負担はいくらですか。

奈良市特定保健指導対象者で、特定保健指導面接時に奈良市国民健康保険加入者の方については、窓口での費用負担はありません。(無料で利用いただけます。)

特定保健指導面接時に、国保資格を喪失されてる場合については、「Q5.利用者が特定保健指導利用中に国保資格を喪失しました。その後の支援はどうすればよいですか。」をご確認ください。

Q4. 利用者が特定保健指導利用券を紛失している場合は、どのように対応すればよいですか。

利用券の再発行をいたしますので、特定保健指導連絡票<様式1>を専用フォームで奈良市健康増進課に提出してください。

なお、再発行された利用券は、申請のあった保健指導実施医療機関に特定記録郵便で送付しますので、奈良市に情報提供を行うこと及び奈良市と医療機関で利用券の受渡しが行われる旨について、利用者本人に同意を得ていただきますようお願いします。

Q5. 利用者が特定保健指導利用中に国保資格を喪失しました。その後の支援はどうすればよいですか。

速やかに保健指導の途中終了(脱落)処理を実施してください。

奈良市国保資格の喪失日以前に実施した支援で、未請求分については請求が可能ですので、その場合は請求処理をしてください。また、奈良市国保資格の喪失日以降に実施した支援については、支払いの対象となりませんのでご注意ください。

なお、利用者が国保資格喪失後も残額を自己負担してでも保健指導を継続したいという意向がある場合は、保健指導の途中終了(脱落)処理を完了した上で、各医療機関の判断で、利用者本人の自己負担による継続支援を行ってください。

自院での途中終了(脱落)の処理ができない場合は健康増進課までご連絡ください。当課で途中終了(脱落)処理を行います。

※国保資格喪失とは

奈良市国民健康保険加入者ではなくなった状況です。

就業等で、社会保険に加入保険が変更されたり、75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療保険に保険が切り替わっている等の理由が考えられます。そのため、支援の実施前に必ず健康保険証を確認する等、加入保険のご確認をお願いします。

Q6. 特定保健指導利用中に、利用者の内服治療が開始されました。その後の支援はどうすればよいですか。

内服処方をした医療機関と相談の上、特定保健指導の継続の要否を判断してください。特定保健指導を継続できる場合は、通常の保健指導の流れと同様の支援及び請求等を行ってください。特定保健指導の継続が困難(治療優先)となった場合は、速やかに保健指導の途中終了(脱落)処理を実施してください。

自院での途中終了(脱落)の処理ができない場合は健康増進課までご連絡ください。当課で途中終了(脱落)処理を行います。

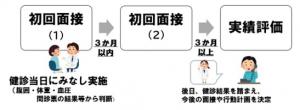

Q7. 健診当日の保健指導(分割実施)とは何ですか。

健診当日に検査結果がそろわない場合、健診受診当日に腹囲・体重(BMI)、血圧、喫煙歴、年度年齢等の要件から保健指導の対象と見込まれる者に対して、健診当日に初回面接を開始することができます。健診当日に初回面接(1)を行い、後日、血液検査結果が出揃ってから、初回面接(2)を分割して実施していただくようお願いします。

さらに、令和6年度より、初回面接の実施が健診受診後1週間以内であれば、初回面接(1)として取り扱うことができるようになりました。

なお、健診当日または健診1週間以内に初回面接を実施した場合については、「受診券整理番号」にて保健指導の請求が可能です。

【健診当日の保健指導(分割実施)】

Q8. 保健指導開始時には「特定保健指導利用券」(健診受診後に該当者に市より送付)が必要ですか。

【健診別日実施(健診1週間以降で奈良市から特定保健指導利用券が発券される前)について】

通常、健診受診後に特定保健指導該当者に市より送付される「特定保健指導利用券」が保健指導開始時には必要ですが、対象者であることが健診結果(年度年齢及び血液検査結果、計測、質問票回答結果)から明らかである場合は、市からの特定保健指導利用券の発行を待たずに、初回面接を開始できます。

なお、請求の際には、特定保健指導利用券に記載されている「利用券整理番号」が必要となります。特定保健指導利用券は市からの健診結果通知時に発行されるため、健診受診後約2~3か月後に「利用券整理番号」が付与されます。特定保健指導利用券が発行されましたら、保健指導実施医療機関に対象者の特定保健指導利用券を特定記録郵便でお送りしますので、健診別日(健診1週間以降で奈良市から特定保健指導利用券が発券される前)に初回面接を実施した場合は、特定保健指導連絡票<様式1>に対象者を入力し、速やかに専用フォームより奈良市健康増進課へご報告ください。

※ご報告があった特定保健指導対象者については、他機関での保健指導の利用(保健指導の重複利用)を防ぐために、特定保健指導利用券の引き抜きを行います。

Q9. 自院での特定保健指導の実施が難しい場合、どのように対応したらよいですか。

健康増進課で個別指導や健診結果説明会(集団での特定保健指導)を実施しておりますので、対象者へのご紹介をお願いします。

健診結果説明会については「健診結果説明会」のページでご確認ください。

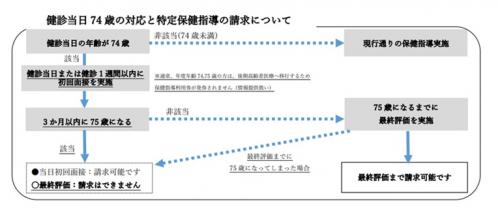

Q10. 健診当日に74歳の方でも特定保健指導の実施や請求はできますか?

通常、年度年齢が74歳と75歳の方は後期高齢者医療へ移行するため保健指導利用券が発券されません。しかし、75歳の誕生日前日までの保健指導の実施および請求は可能です。

〇健診当日または健診1週間以内に初回面接を実施した場合

「受診券整理番号」にて保健指導の請求が可能です。

〇健診別日(健診1週間以降で奈良市から特定保健指導利用券が発券される前)に初回面接を実施した場合

特定保健指導利用券に記載されている「利用券整理番号」が必要となりますので速やかに専用フォーム<外部リンク>より奈良市健康増進課へご報告ください。

健診当日74歳の対応と特定保健指導の請求について [JPGファイル/60KB]

指導媒体

健康増進課で使用している保健指導媒体です。必要に応じて、ダウンロードしてご利用ください。

その他にも指導媒体に関するご相談等がありましたら、健康増進課(0742-34-5129)までお問い合わせください。