本文

災害時の食中毒予防について

豪雨、暴風、地震など…災害はいつ起こるかわかりません。

また、生活するうえで「食」を欠かすことはできず、「食」がある限り食中毒はなくなりません。

災害時、あなたが熱を出したり下痢やおう吐を起こしたとして、いつものようにトイレを使えるとは限りません。

また、医療体制の支援や衛生用品の確保が滞りやすいと考えられます。

避難所生活や災害対応をする時は、精神的にも体力的にも疲労することや、もともと抵抗力の弱い方(お子様や高齢の方など)もおられます。

そんな中で食中毒が起きてしまうと、ヒトからヒトへと次々に感染が拡大してしまったり、重症化するおそれがあります。

一人ひとりが衛生管理を意識し、対策をきちんと行うことで、食中毒の発生リスクは低減できます。

自分や周りの大切な人の健康を保つためにもできることから着実に備え、食中毒対策に努めましょう!

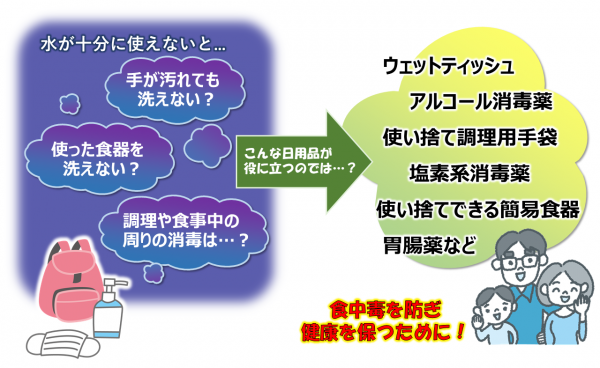

食事をするときの衛生面を保つための備え

災害発生時はライフラインの確保がしづらく、通常よりも衛生環境が悪化しやすいことが想定されます。

備蓄品、非常持ち出し品の参考にしてください

災害に備えて、非常持ち出し品や備蓄品を用意しましょう - 奈良市ホームページ

東京備蓄ナビ<外部リンク>

避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン [PDFファイル/873KB]

避難所で炊き出しや食品の提供をするとき

食品の保管

- 食品を受け取ったときは、容器に破損がないか、匂いや外観に異常がないか確認しましょう。

また、表示内容(消費期限(賞味期限)、食物アレルギーなど)を確認しましょう。 - 受け入れ時の状況(品名、個数、受け入れ日時、消費期限(賞味期限)、異常の有無など)を記録しましょう。

- 食品は直射日光をさけて、できるだけ涼しい場所に保管しましょう。保冷剤やクーラーボックス等があれば活用しましょう。

食品の調理・提供

- 体調が悪い人(下痢、嘔吐、発熱など)や手指に傷がある人は、調理や配膳を行わないようにしましょう。

- 手洗いができる場合は、しっかり手洗いをしましょう。

水が確保できない場合は、ウエットティッシュでよく拭いたあとアルコール消毒しましょう。 - 調理メニューは、加熱を行うものにし、生ものは避けましょう。

食品の中心部までしっかり加熱しましょう。

生の野菜やカットフルーツなどは食中毒のリスクが高くなります。

スープなど大鍋で調理するものは、しっかりとかき混ぜながら調理しましょう。 - 食材や食品には直接触れないようにしましょう。

おにぎりを握る場合は、素手では握らずに、使い捨ての手袋を利用するか、ラップに包んでから握りましょう。 - 調理後は概ね2時間以内に食べられるように、すぐに提供しましょう。また、できるだけ早めに食べるように声をかけましょう。

食中毒を起こす微生物は、10~60℃(危険温度帯)で増殖しやすいです。食品を危険温度帯で放置すると、細菌が増えてしまうので、調理した食品をすぐに食べない時は、速やかに冷却するなどの対応が必要です。 - できあいの弁当などを配布する時は、消費期限や臭い・外観に異常がないかを確認して渡しましょう。

- 食物アレルギーのある方に対し、原材料の情報を掲示するなど周知しましょう。

参考:農林水産省「避難所・炊き出しでの食中毒予防について」<外部リンク>

避難所で注意が必要な食中毒

ウエルシュ菌

- 自然界に広く存在しています。

- 菌は熱に強い芽胞を作るため、加熱してもなかなか死滅しません。また、酸素が少ない環境で増殖しやすくなります。

- カレーやシチュー、スープなど粘性の高い煮込み料理が原因食品となることが多いです。

- 潜伏期間は6~18時間程度で、下痢や腹痛を引き起こします。

- 調理後はなるべく早く食べましょう(加熱後、長時間常温で放置すると菌が増殖してしまいます)。

前日に調理したものは食べないようにしましょう。 - やむを得ず保存するときは、小分けするなどして急速に冷却し、10℃以下で保存しましょう。

食べる前には、よくかき混ぜながら中心部まで十分に再加熱しましょう。

黄色ブドウ球菌

- ヒトの皮膚、鼻や口の中、髪の毛などに広く生息し、特に化膿した傷口に多く存在します。

- おにぎり、弁当、サンドイッチなどが原因食品となることが多く、調理する人の手を介して食品が菌に汚染されます。

菌は熱に弱いですが、菌が作る毒素は熱に強く、一度毒素ができると加熱しても食中毒は防げません。 - 潜伏期間はおよそ30分~6時間程度で、吐き気・嘔吐・下痢・腹痛などを起こします。

- 手指に傷がある人は調理しないでおきましょう。

やむを得ず調理する場合は、使い捨て手袋やラップを使い、直接食品に触れないようにしましょう。

ノロウイルス

- 二枚貝の内臓や、人のふん便や吐ぶつに存在しています。

- ウイルスの付いた手で食品を触ることにより、食品が汚染されることが多いです。

- 潜伏期間は 24~48時間で、主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などを起します。

感染しても発症しない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。 - トイレの後や調理前に、手をよく洗いましょう。

- ウイルスは熱に弱く、食品の中心部が85℃~90℃で、90秒以上加熱すると死滅します。