本文

熱中症対策まとめサイト

「ひんやりオアシス」事業とは

外出時に暑さを避けるため、市内の各施設等を開放し、ひんやり涼しい休憩スペースを提供する事業です。

以下のポスターやのぼりが目印です。(開放予定期間:令和7年6月2日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日))

詳しくは以下のホームページからご確認ください。

「ひんやりオアシス」事業について

暑さ指数の発表状況

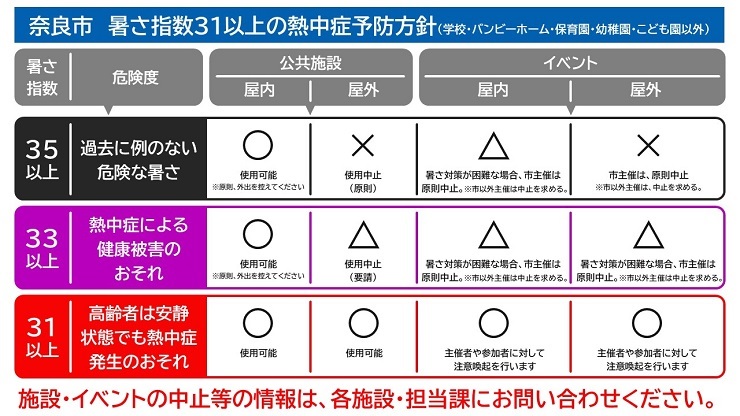

奈良市では、早い段階からの対策を講じるため、市内の暑さ指数情報提供2地点のいずれかにおいて、14時時点に発表される翌日のWBGT予測値(最高値)が、「31」「33」「35」に達した場合の対応方針を定めています。

>>暑さ指数(WBGT)とは

>>奈良市の暑さ指数の予報情報

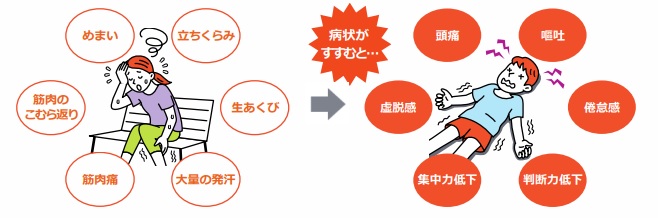

熱中症とは

- 熱中症とは「暑さ」によって引き起こされる、様々な体の不調のことをいいます。熱中症は、屋外でも屋内でも発生する可能性があります。

- 高齢者の方は体温の調節機能が低下しているため、体に熱がこもりやすく、特に注意が必要です。また、暑さやのどの渇きを感じにくくなるなど、体が出している危険信号に気付きにくいため、暑さへの対応が遅れ、熱中症にかかりやすくなります。

目次

熱中症予防のために

昨年度も熱中症により多くの方が救急搬送されました。

熱中症は一人ひとりが適切な予防行動をとることで防ぐことができますが、予防行動をとらず熱中症を発症した場合、軽症・中等症を超え重症になると死に至ることもあり、注意が必要です。

適切な予防行動をとり熱中症を防ぎましょう。

熱中症予防のためのポイント

ポイント1 適度な運動・お風呂などを活用し、「暑熱順化」を進める

通常、上手に汗をかき身体から熱を逃がすには、暑さに徐々に慣れていく「暑熱順化」の必要があります。身体が暑さに慣れないまま、急に暑くなると、熱中症を発症するリスクが高まります。

自宅で「暑熱順化」を進める方法として、適度な運動や日々の入浴により汗をかくことが有効です。1日30分程度のウォーキングを週4回、1~4週間程度続けると、更に暑さに強い身体の獲得が期待できます。

※必ず水分補給を行いながら、無理のない範囲で行ってください。

ポイント2 マスク着用時は熱中症予防の工夫を行う

マスク着用時の作業や外出時は、首元のあいた通気性の良い服装を選びましょう。

- 冷たいタオルで顔を拭く

- ネッククーラーを使用する

- 疲れたと感じたら涼しい場所で休憩する

- こまめに水分補給を行う

など工夫し、熱中症のリスクが考えられる環境下では、適宜マスクを外しましょう。

ポイント3 電話やオンラインを使用して互いに助け合う

離れて住む家族などには、電話などで「今日は暑いですが、エアコンは使っていますか?体調はどうですか?」等の確認により助け合いましょう。

高齢者の熱中症予防

- こまめに水分を摂りましょう

高齢者は、のどの渇きに対する感覚が鈍くなります。のどの渇きを感じなくてもこまめに水分補給してください。 - エアコンを上手に使いましょう

エアコンや扇風機は、温湿度設定に気をつけたり、身体に直接あたらないよう風向きを調整するなど工夫をすると、身体が冷えすぎず、快適に使うことができます。 - 暑さに強いから大丈夫、ではありません

高齢者は、暑さに対する感覚が鈍くなり、発汗など身体から熱を逃がす機能も低下します。暑い日は無理をしない、室内でも温湿度計を置き、部屋の温湿度が上がり過ぎていないか確認するなど注意しましょう。 - 熱中症は屋内(室内)で多く発生しています。夜間も注意が必要です

熱中症=屋外で発生するものというのは誤った認識です。気づかないうちに居室内の室温が高くなっていることがあります。「外出時のみ気をつければいい…」と思わず、適宜室温を確認をするようにしましょう。

乳幼児の熱中症予防

- 自分の体調を上手く表現できないので、「しんどい」「頭が痛い」などの訴えを見逃さないように。

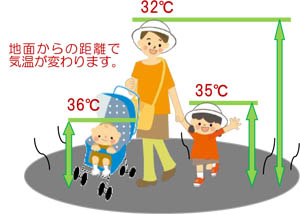

- 晴れた日は、地面に近いほど気温が高くなるため、幼児は大人以上に暑い環境にいます。特に注意が必要です。

- 子どもだけを車内に残し、車から絶対に離れないでください。特に後部座席は非常に暑くなりやすく危険です。

暑さ指数(WBGT)予報

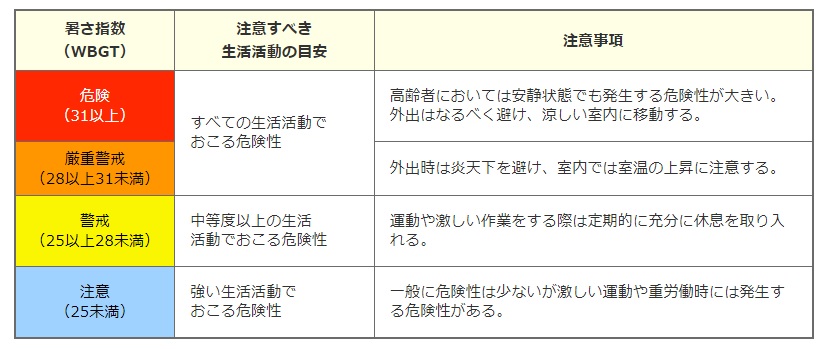

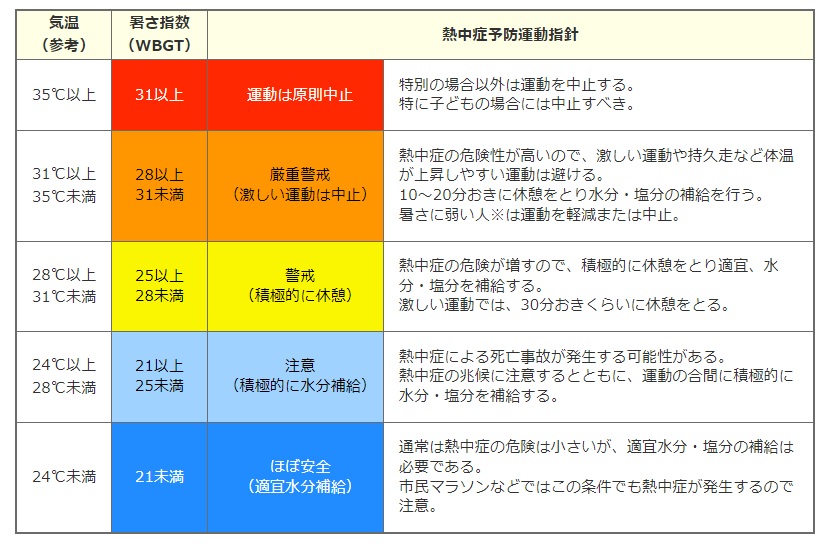

暑さ指数(WBGT)とは

暑さ指数(WBGT)とは、人間の熱バランスに影響の大きい、気温・湿度・輻射熱の3つを取り入れた、暑さの厳しさを示す指標です。以下の指針を参考として、熱中症にご注意ください。

- 日常生活に関する指針

- 運動に関する指針

熱中症警戒アラート(熱中症警戒情報)

熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとして、府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33(予測値)に達する場合に発表されます。

熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)

都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合等に発表します。

都道府県の枠を超えて暑い状況等が想定されますので、近隣の都道府県においても注意が必要な可能性があります。

アラートや暑さ指数の確認方法

各種アラート発表状況や暑さ指数の情報は環境省WEBサイトよりご確認いただけます

暑さ指数の予測値及び実況値の情報について、メール配信サービスが以下のサイトより無料でご利用になれます。

熱中症になってしまったら

- まず、涼しい場所へ避難してください

- 衣服をゆるめます

- ぬれタオルなどで皮膚をぬらし、うちわや扇風機で風を送り、体を冷やしてください

※症状が重い場合は、氷のうや保冷剤などで首・脇の下・太ももの付け根を冷やします - 水分・塩分(イオン飲料、0.1~0.2%の食塩水など)を補給してください

※意識がない、もうろうとしている場合は無理に飲ませないようにしてください

※意識がない、けいれんがあるなど重い症状のときは、救急車を要請してください

くわしくは「熱中症の応急手当」(消防局からのお知らせ)をご覧ください。

夏季イベントにおける熱中症対策

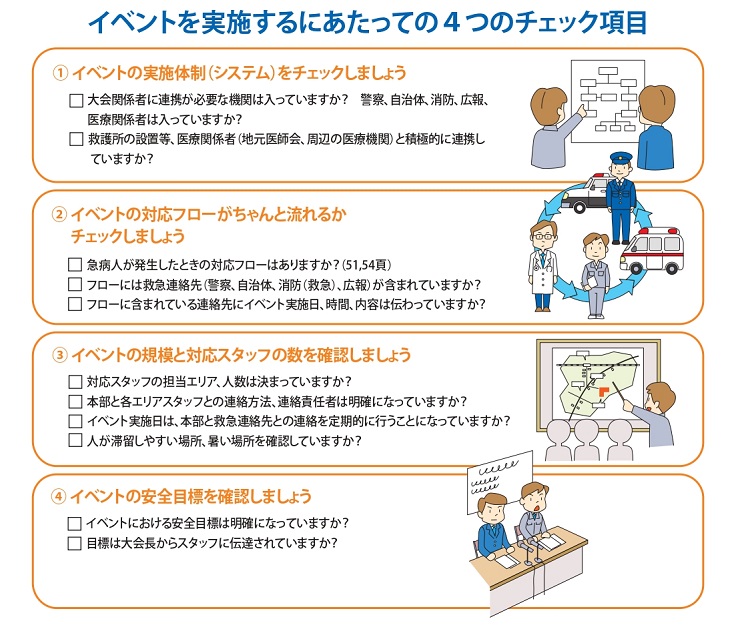

暑熱環境下でイベントを開催する際には熱中症対策が不可欠です。

イベント開催にあたっての4つのチェック項目を参考にしてください。

引用元:熱中症環境保健マニュアル2022 [PDFファイル/9.44MB]

関連情報・ダウンロード

関連情報へのリンク

- 厚生労働省「熱中症関連情報」<外部リンク>

- 厚生労働省「熱中症予防のための情報・資料サイト」<外部リンク>

- 環境省熱中症予防情報サイト「熱中症について学べる動画」<外部リンク>

- 環境省熱中症予防情報サイト「熱中症環境保健マニュアル」<外部リンク>

- 環境省熱中症予防情報サイト<外部リンク>

- 日本気象協会「熱中症ゼロへ」プロジェクト<外部リンク>

- 環境省「熱中症予防声かけプロジェクト」<外部リンク>

- 熱中症の応急手当