本文

食育イベント「『弁当の日』講演会・調理実習」を開催しました(平成29年9月3日)

つくる!たべる!かたづける!親子がつながる食育イベント「弁当の日」講演会・調理実習(報告)

弁当の日とは?

子どもがつくる「弁当の日」提唱者の竹下和男さん(元香川県の小学校長)は、当時年に数回、子どもたちが自分でお弁当を作り学校に持って来るという取組み「弁当の日」を2001年に始められました。何を作るか、何を買いに行くか、調理やお弁当詰め、片付けまですべて子ども自身が行い、親や先生は、その出来具合を評価しないという約束です。子どもは「弁当の日」を通じて、自分の力や食の大切さ、親や地域への感謝に気付くこともあります。今ではこのとりくみは全国に広まり、実践校が1800校を超えています。

開催の目的

食育基本法及び第2次奈良市食育推進計画に基づき、子どもが自分で弁当をつくることで食への感謝の気持ちを深め、栄養バランスのよい食事を自ら作り出せる実践力を身につけるとともに、市民が食育への関心を深めることを目的に開催しました。

平成30年11月23日(金・祝)開催の弁当の日チラシはこちらからご覧ください。

参加者

- 講演会:一般、教育関係者、食育関係者、学生等 215名

- 調理実習:小学3年生~6年生 37名

日時・場所

平成29年9月3日(日曜日)

- 講演会 午前10時半~12時

奈良市保健所・教育総合センター 9階 大講座室 - 調理実習 午前9時半~午後1時

奈良市保健所・教育総合センター 8階 家庭科研修室

主催

NPO法人奈良の食文化研究会/奈良大宮ロータリークラブ

共催

奈良市教育委員会/奈良市

内容

開会挨拶 奈良大宮ロータリー 会長 藤井 正勝 氏

(1)講演会

講師:子どもが作る「弁当の日」提唱者 竹下 和男 氏

- 人は置かれた環境に適応する。特に1歳~5歳は模範と模倣の時代である。食育を行ううえでの黄金期でもあるが、この時期を過ぎたからといって遅すぎるということはなく、人は環境を変えられる脳をもつ。人の土台は暮らしの時間(家)、遊びの時間(地域)、学びの時間(学校)の積み重ね。

- 子どもに手伝いをさせるこことは、自立を促すことであり、親に喜ばれて子はのびる。

- 作った弁当を見せ合うことで、弁当を自分で作ったということを互いに褒め合い、認め合い満足することができる。

- 3歳~9歳に食べたものがおふくろの味となり味覚が育つ。地元の旬の食材や水が基本である。

- 「はなちゃんの味噌汁」についての説明。寿命の宣告を受けた母が、自分の死後にこどもが困らないよう、食事の基本的な作り方を教えた。母は自分の都合よりも子どもの未来を優先して行動した。

- 現在は様々な家庭環境がある。過去は変えられないが、未来は変えられる。食事づくりや「弁当の日」には様々な側面があり、そのきっかけとなる。

閉会挨拶 NPO法人奈良の食文化研究会 理事長 瀧川潔 氏

竹下氏講演

奈良大宮ロータリー藤井会長挨拶

講演会は満席

食育だよりパネル展示

講演会受付の様子

(2)調理実習:小学生が栄養バランスのよいお弁当をつくる。

講師:キッズキッチン協会公認インストラクター・調理師 木村 万紀子 氏

- 参加した小学生が保護者と自分の2食分の弁当をつくり、弁当箱に詰めて出来上がったものを見せ合い、全員で試食しました。

- メニューは「二食ごはん(鮭といり卵)、ひじきとえのきの肉団子、いんげんとパプリカのごまあえ、きゅうりとミニトマトのピックさし」

調理実習前に、保護者見学のもと木村氏から「弁当の日」趣旨説明

手洗い指導

大学生に見守ってもらいながら子ども自らが調理

自分で作ったお弁当のできあがり!

(3)試食会

講演を聴いた親と調理実習を終えた子どもが集まり、子どもがお弁当を親に手渡すセレモニーを行った後、試食しました。講師の竹下氏と木村氏から講評をいただきました。

保護者の分のお弁当も作り、手渡しました

全員でいただきます!

本日のお弁当メニュー

- 二食ごはん(鮭といり卵)、

- ひじきとえのきの肉団子、

- いんげんとパプリカのごまあえ

- きゅうりとミニトマトのピックさし

写真提供:北之坊 誠人氏、菅野 幸作氏

結果

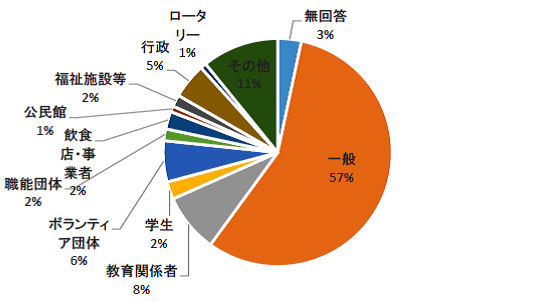

講演会参加者内訳

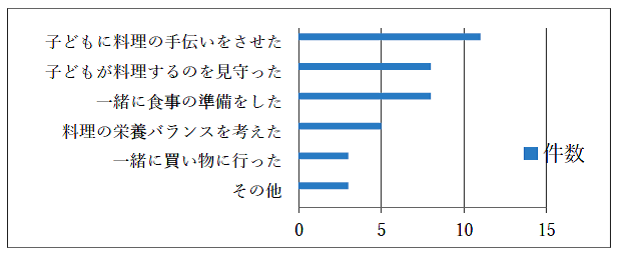

保護者が講演や調理実習を受け新たに取り組んだこと

調理実習開始前に、保護者を対象に事前アンケートに回答いただき、事後アンケートに返信用封筒を添えてお渡しした。調理実習終了後1週間以内に郵送により回収し集計を行った。

評価

- 「弁当の日」講演会及び調理実習の取組みは、市民の食への関心を高め、講演会と調理実習を組み合わせることで家庭での調理に関する実践が促されました。

- 調理実習のサポートを行った大学生にとって、大学での学びを子ども達に伝えたり地域で活躍する方と関わることで実践力を高めることができました。

- 地域団体や関係者と広報や企画運営面で連携・協働して取り組んだことで多くの市民に参加いただき、「弁当の日」の取組みや食の大切さを広く周知することができました。

※詳細は、左記のチラシをご覧ください。