本文

奈良市の少子化対策について

少子化について

少子化ってよく言われるけど、奈良市はどのくらい進んでるの?

―本市の少子化は加速度的に進行しています。2023年(令和5年)の本市の出生数は1,770人でしたが、10年前の2013年(平成25年)では2,632人でした。10年で32%減っています。

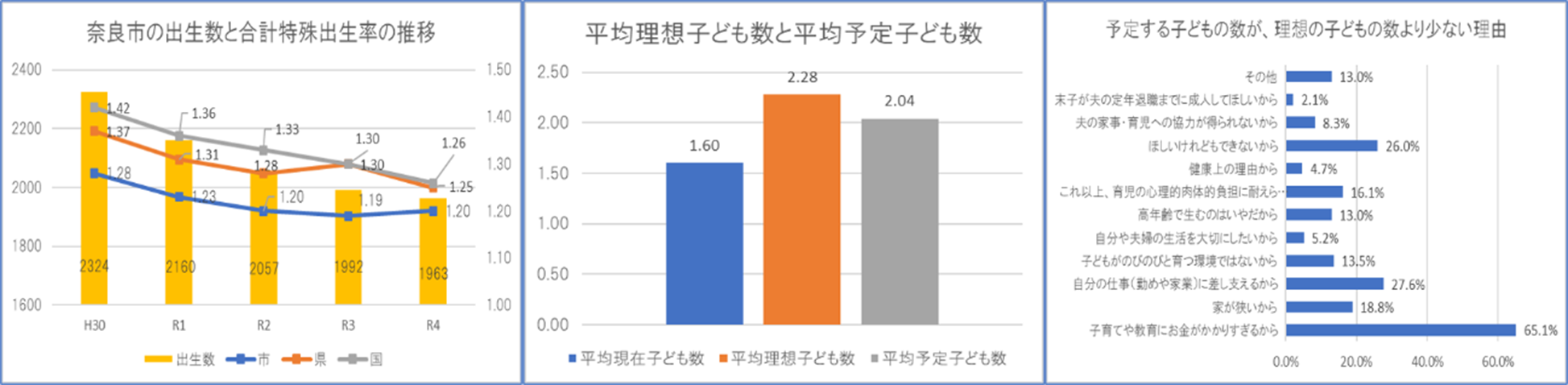

―また、1人の女性が一生のうちに産む子どもの数を示す合計特殊出生率は1.20(令和4年)で前年より0.01ポイント上がりましたが、全国の1.26(前年比0.04ポイント減)、奈良県の1.25(前年比0.05ポイント減)と比較すると低い状況です。

少子化の原因はなに?

―少子化の原因は1つではなくいろいろな要因があると言われています。例えば、「結婚や出産への意欲や出会いの機会が減少」「経済力・生活基盤の弱さ」「仕事と家庭の両立の困難さ」「育児負担の重さ」などが考えられます。

―しかし、本市が行った意識調査でみると、「いずれは結婚したい」「〇人以上子どもを持ちたい」と結婚や出産に対する希望を持っていることが分かりました。

どんなふうに少子化対策に取組んでるの?

ー本市では、子ども子育て支援推進本部において、全庁的に問題意識を共有し、少子化対策を推進しています。

ー雇用、所得、ワークライフバランスといった若者男女のライフステージごとの課題に合わせた総合的な支援を実施していきます。

ライフステージごとの課題と支援

学生から子育て世帯までそれぞれのライフステージの課題に応じて切れ目ない支援を行うため、令和6年度も新たな取組を加え少子化対策に取組んでいます。

(1)学生・若い世代

《現状と課題》

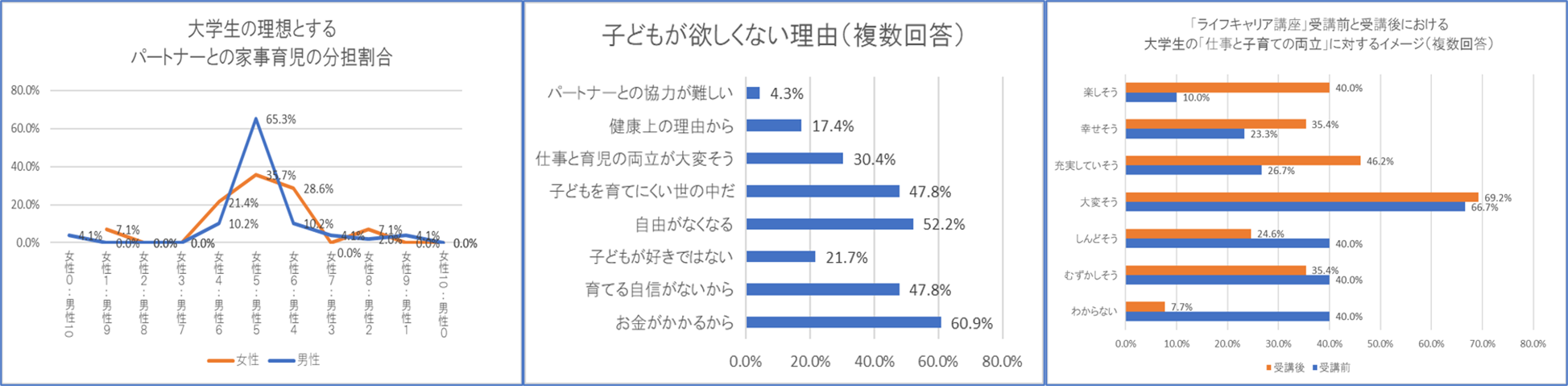

〇仕事・結婚・妊娠・出産・子育てといった将来のイメージが持てず、仕事と家事育児の両立など将来に不安を感じている

〇「家事育児は女性の役割、仕事は男性の役割」といった固定的な性別役割分担意識を解消し、若者が働きながら出産・子育てをすることに対してポジティブになれるようにする必要がある

〇0~19歳では転入超過になっているが、20歳代は大幅な転出傾向である

資料:男女共同参画室 令和5年度「ライフキャリア講座」事前、事後アンケート

《主な施策》

▶市内の大学で「ライフキャリア講座」を開催(家事・育児と仕事を両立しているロールモデルと交流することで、自らのライフデザインを考える機会を提供する)【共生社会推進課・男女共同参画室】

▶「どうする?我が家の家事・育児シート」と使い方の動画を配信(それぞれの家庭に合った家事・育児のシェアについて考えるツールの提供する)【共生社会推進課・男女共同参画室】

▶「地域に飛び出す学生支援事業」の実施(大学生等の地域での活動を促進し、奈良市への愛着を醸成する)【総合政策課】

(2)就職・社会人

《現状と課題》

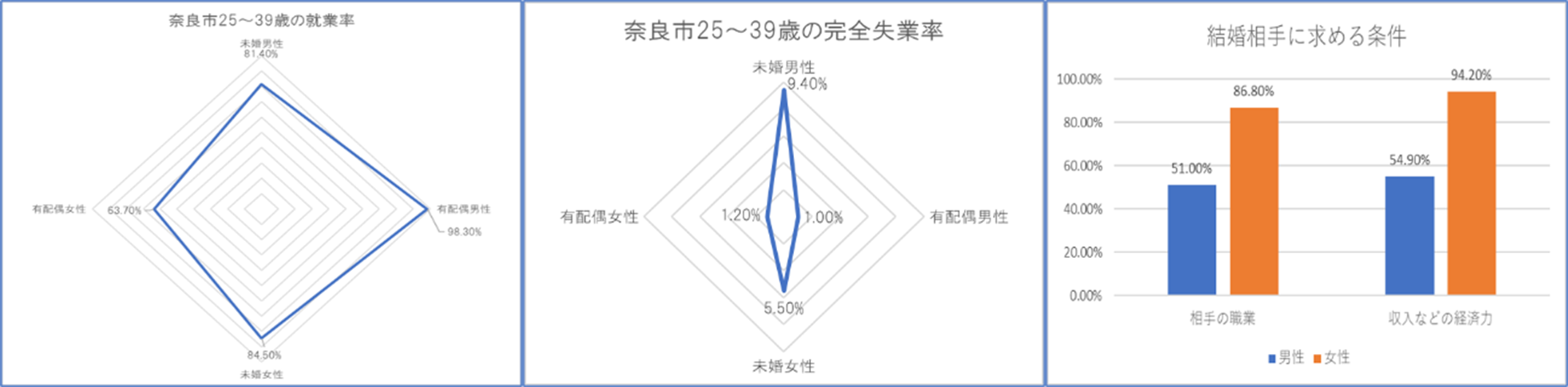

〇男性の未婚者は有配偶者と比較して非正規雇用の割合が高いため、低所得の割合が高くなり、結婚への意欲や機会に影響している可能性がある

〇女性は、有配偶者の方が非正規雇用の割合が高くなり、低所得の割合が高くなる。女性が結婚や出産により離職若しくは正規雇用から外れる傾向が高い

〇若者が結婚し家庭を持つためには、継続して就労し、経済力をつけることが必要。また、女性が結婚・出産後も就業できるよう男女のワークライフバランスを実現し、女性活躍を推進する必要がある

資料:令和2年国勢調査 資料:奈良市結婚と出産に関する意識調査

《主な施策》

▶市内中小企業に勤務する女性の育休復帰支援【共生社会推進課・男女共同参画室】

▶女性就労支援等委託事業を実施(ライフステージに応じて柔軟な働き方ができ、女性が個性や能力を発揮できる環境を整備する)【産業政策課】

▶市内企業のワークライフバランス推進【産業政策課】

▶市職員の男性の育休取得促進と時間や場所に縛られない効率的な働き方のための制度充実(リモートワーク制度の見直しやフレックスタイム制の導入などを検討する)【人材育成室】

(3)出会い・結婚

《現状と課題》

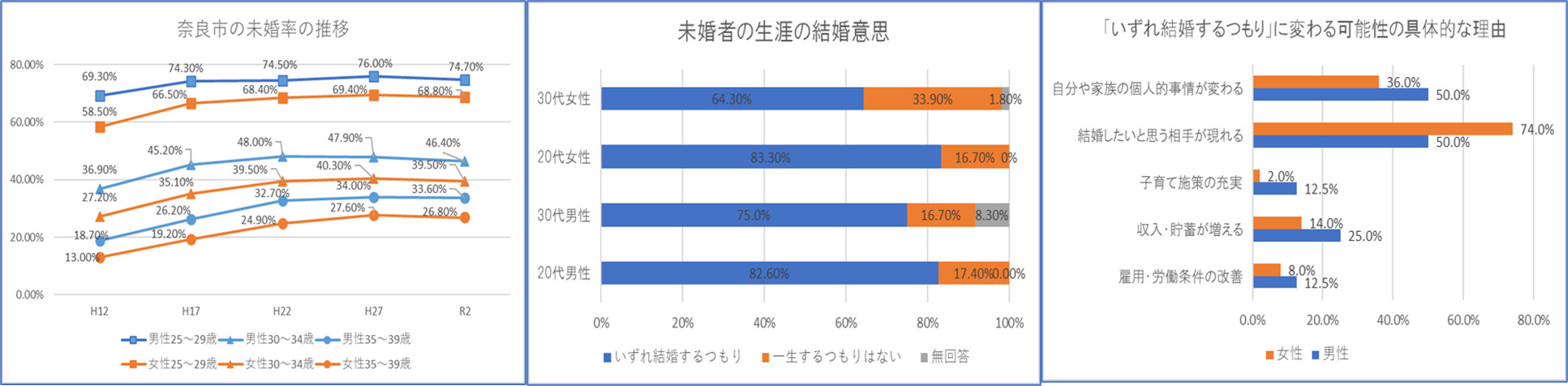

〇本市の未婚率は男女ともに高いまま横ばい傾向にある

〇未婚者の生涯の結婚意思について、30歳代の女性の「いずれ結婚するつもり」と回答した割合が64.3%と低い

〇「一生結婚するつもりはない」と回答した人が、「いずれ結婚するつもり」に変わる可能性の具体的な理由は、男女ともに「結婚したいと思う相手が現れる」が最も回答が多い

〇結婚を希望する独身男女に出会いの機会を提供する支援が必要

資料:各年国勢調査より算出 資料:奈良市結婚と出産に関する意識調査

《主な施策》

▶出会い・結婚支援(多様なツールを活用し、結婚を希望する人の希望が叶うよう支援します。また、市民等の結婚の関心を高め、後押しする機運を醸成します。)【子ども政策課】

▶婚姻手続き早わかりBOOK(婚姻届の書き方、奈良市の子育て支援の紹介、奈良市オリジナル婚姻届)【市民課】

(4)妊娠・出産

《現状と課題》

〇本市の令和4年合計特殊出生率は1.20と前年比0.01ポイント増加したが、出生数は継続して減少

〇理想の子どもの数2.28、予定する子どもの数2.04。差が生まれる理由は、子育てや教育に対する費用面が最多

〇不安を抱える妊婦・保護者に対して、安心かつ安全で健やかな妊娠・出産・産後を過ごせるよう支援する必要がある

資料:記者発表資料 資料:奈良市結婚と出産に関する意識調査

《主な施策》

▶産婦健康診査助成(産婦健康診査を受診しやすくするため、産後2週間、1か月の健康診査各1回上限5,000円を助成する)【母子保健課】

▶産後ケア事業(出産後の母子に対して、健やかな育児ができるよう助産師がサポートするため、産後ショートステイ(宿泊型)・産後デイケア(日帰り型)・産後アウトリーチ(訪問型)のサービスを提供する)【母子保健課】

▶一般不妊治療費等助成(奈良県不妊治療費助成を行う市町村への補助事業制度の対象となるものを除く不妊検査や治療を受けた夫婦に対して、1年度あたり上限10万円、最大5年間助成する)【母子保健課】

▶生殖補助医療費助成(体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を受けた夫婦に対して、奈良県不妊治療費助成を行う市町村への補助事業制度に基づき、費用の一部を助成する)【母子保健課】

(5)子育て

《現状と課題》

〇子育てに係る経済的な不安

〇女性の就業継続や性別役割分担意識

〇男性の育児、家事へ関わる時間の短さ

〇核家族化進行に伴う子育て家庭の育児不安

〇ひとり親家庭の増加

〇保育ニーズの多様化

〇ライフスタイルや就労形態の多様化などにより、子ども・子育てを取り巻く環境は大きく変化

《主な施策》

▶子育て支援PRの強化(イメージキャラクターやPRロゴマークを積極的に活用するとともに、子どもの権利の周知・啓発により、本市の子どもにやさしいまちづくりのイメージを印象付けられるようPRする)【子ども政策課】

▶子どもの体験支援(生活困窮の子どもに対して、経済的格差が生じやすいとされている「体験」の機会を提供する)【子ども育成課】

▶フードロス対策コーディネーター(消費されずに廃棄される食品を必要とされている家庭に無償で提供する仕組みを拡充し、困窮世帯支援を強化する)【子ども育成課】

▶「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」の実施(就労要件を問わず月一定時間のなかで柔軟に利用できる通園制度を実施する)【幼保こども園課、子ども給付課】

▶子ども医療費助成の現物給付方式を高校生世代まで拡大(これまで中学校卒業までであった子ども医療費助成の現物給付方式の対象年齢を令和6年8月分より高校生世代までに拡大する)【子ども給付課】

▶保育士処遇改善(民間保育所等の保育士等の処遇改善を図るため給与加算の補助を実施しているが、更なる保育人材の確保・定着を図るため補助額を増額する)【幼保こども園課】

▶第2子以降の保育料無償化(保護者の所得や子どもの年齢に関わらず、本市独自のカウント方法で第2子以降の保育料を無償化にする)【子ども給付課】

▶多子世帯の副食費の助成(同一世帯内で第3子以降の副食費を毎月4,900円を上限に助成し経済的負担を軽減する)【幼保こども園課、子ども給付課】

▶バンビーホーム(バンビーランチの導入、WiFi環境の構築、入所申請書の簡素化など就労する保護者の多様なニーズに対応)【放課後児童育成課】