本文

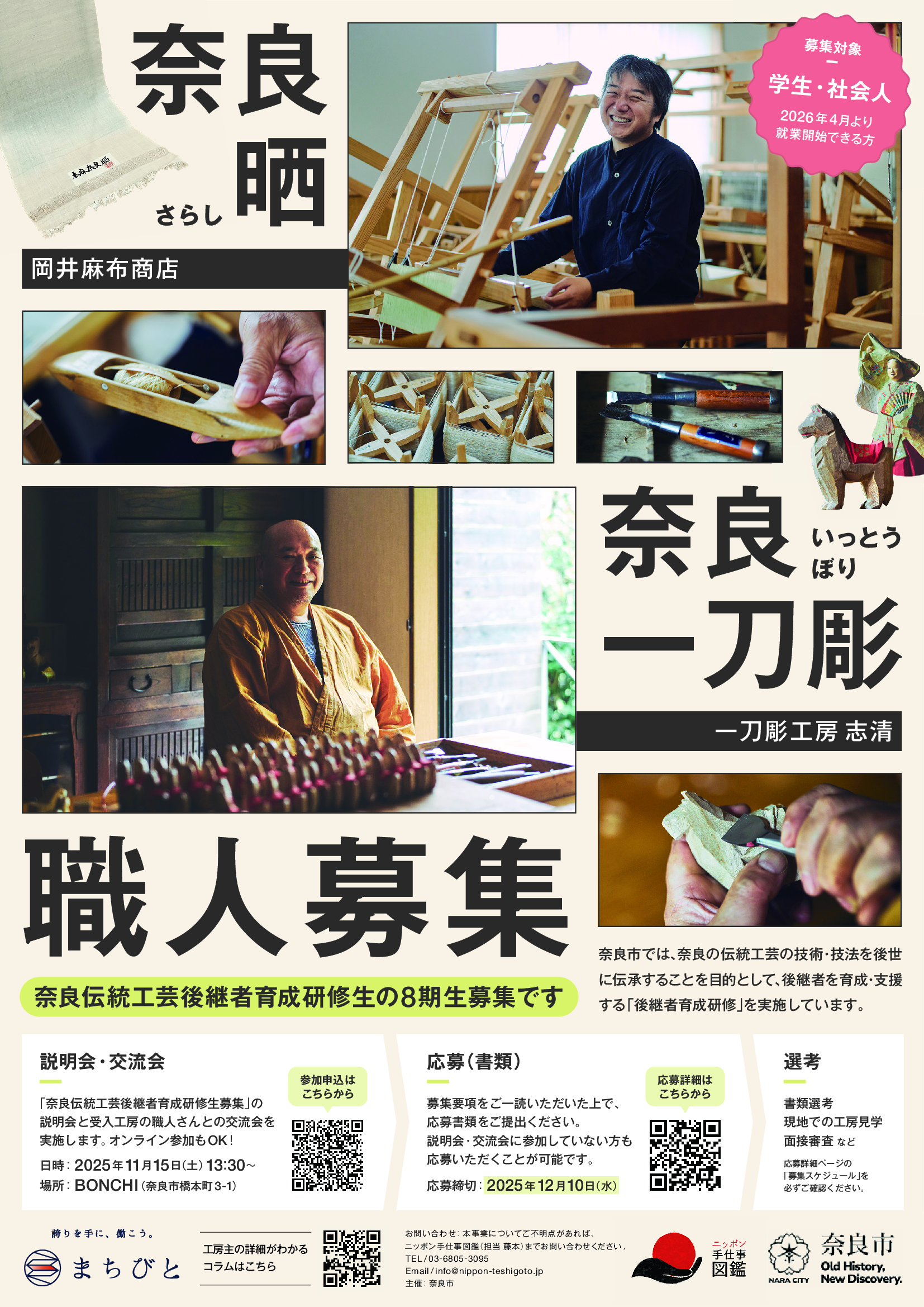

奈良伝統工芸後継者育成研修生を募集します

第8期生(研修期間:令和8年4月~令和11年3月)の募集を開始しました。

奈良晒の募集を令和8年1月7日まで延長しました。

<更新情報>

【令和7年12月15日更新】

・奈良晒の募集期間を延長しました。

【令和7年11月26日更新】

・説明会のアーカイブ動画を公開しました。

・研修制度に関するQ&Aを掲載しました。

【令和7年11月7日更新】

・説明会・交流会の現地参加特典のゲスト情報について更新しました。

・募集スケジュールの現地工房見学(任意・第一次選考通過者のみ対象)の日程について更新しました。

奈良伝統工芸後継者育成研修の概要

奈良伝統工芸の後継者を育成・支援することにより、その技術・技法を後世に伝承することを目的として、平成18年から奈良伝統工芸後継者育成研修を実施しています。

本研修の修了生は、各分野において活躍するほか、現在の研修生への助言や支援、関連事業への協力などを通じて、育成の取組に関わっています。修了生が次世代の育成に関わることで、伝統工芸の継承と発展に向けた好循環が生まれています。

研修を受けることができる方

ア 研修開始時(令和8年4月1日)において満40歳未満の方

イ 研修を受けようとする科目の基礎技術の取得者

ウ 奈良への愛着があり、研修修了後も奈良工芸に携わる意欲を持っている方

研修科目及び人員

- 奈良一刀彫 1名 ※募集終了

- 奈良晒 1名 ※募集を令和8年1月7日(水曜)まで延長しました。

研修期間

令和8年4月1日~令和11年3月31日 ※ただし1年ごとに研修期間更新のため審査があります。

研修内容

- 奈良伝統工芸の工房主が行う基本的な指導

- なら工藝館等において行う奈良伝統工芸の技術的な自己研修

- なら工藝館等で開催される制作実演等への参加

- 自立を見据えた経営力強化・販路拡大のためのプログラムの受講

研修者の義務

- 3ヶ月ごとに研修の成果を工房主に提示

- 年1回以上、各種展覧会に出展し、入選を目指し、作品の制作に励む

- 研修修了後において、なら工藝館の事業に協力する

- 研修修了後、作品を1点奈良市に寄贈する

奨励金

月15万円

第8期工房主のご紹介

次のお二人が工房主として研修生を指導します。

・土井 志清 先生(奈良一刀彫)

奈良県生駒の自然豊かな土地に工房を構える。45年以上のキャリアを持ち、奈良一刀彫の第一線で活躍。その技術と表現力に高い評価を受け、日本だけでなく海外からも注文が入る。伝統的な技法を継承しつつ、現代の感性にも調和する表現を追求し、木材の風合いや質感を生かした精緻な彫刻により、干支や節句人形、能彫など多様な作品を制作している。

・岡井 大祐 先生(奈良晒)

1863年から続く麻工房「岡井麻布商店」の6代目。手紡ぎの糸を使い、手織りで織り上げる、奈良の伝統工芸品「奈良晒」を製造。奈良県奈良市田原に工房を構え、近鉄奈良駅前と猿沢池のすぐ近くに店舗を持つ。2017年に麻が持つ素のままの糸の魅力を伝えることにこだわったブランド「Mafu a Mano」を立ち上げる。2024年 奈良県伝統工芸士に認定。

工房主の詳細なご紹介については、ニッポン手仕事図鑑が運営する「まちびと」<外部リンク>のコラムページを是非ご覧ください。記事では、お二人がどのような想いで本制度の工房主として後継者育成に取り組まれるのか、そのお人柄や伝統工芸にかける熱い想いなどが紹介されています。

第8期生募集について

募集スケジュール

- 募集期間:令和7年10月7日(火曜)~12月10日(水曜)※奈良晒のみ令和8年1月7日(水曜)まで募集期間を延長しました。

- 説明会・交流会:令和7年11月15日(土曜)午後1時30分~午後3時 ※現地のみ午後4時まで

- 第一次選考(書類選考)結果通知:令和7年12月下旬

- 現地工房見学(任意・第一次選考通過者のみ対象):土井先生…12月20日(土曜)、岡井先生…12月19日(金曜)

- 第二次選考(面接審査):令和8年1月19日(月曜)(予定)

- 第二次選考結果通知:令和8年1月下旬

応募方法

令和7年度 奈良伝統工芸後継者育成研修生募集要項をご一読いただいた上、下記応募書類を応募期間内になら工藝館までご提出ください(持参もしくは郵送)。郵送の場合は受付最終日必着とし、「応募書類」と朱書した書留郵便等記録が残る方法で送付ください。

なら工藝館:〒630-8346 奈良市阿字万字町1番地の1

応募書類

説明会・交流会について

本制度の詳細な説明や、実際に工房主になる先生方によるトークセッションを現地・オンラインのハイブリットで開催いたします。また現地参加の方は、説明会終了後に先生方との交流会を実施いたします。「職人になりたい!」「伝統工芸に興味がある」という方や、「後継者育成研修制度への応募を検討している」という方はぜひご参加ください。研修制度の対象者の年齢要件が満40歳未満のため、本説明会も40歳未満の方が対象となります。なお、本説明会のアーカイブを公開する予定です。

日時

令和7年11月15日(土曜)午後1時30分~午後3時(予定)※現地のみ午後4時まで

場所

BONCHI<外部リンク>(奈良市橋本町3-1)

定員

現地30名/オンライン同時開催

内容

13時30分~ 奈良伝統工芸後継者育成研修制度の概要説明

13時45分~ 受入工房主の説明(トークセッション)&質疑応答

14時30分~ 募集概要や応募の流れの説明

★現地参加特典★

15時~16時 <この時代に生き抜く職人同士のトークセッション>

―日本古来の伝統工芸を、どのように伝えて(届けて)いくのか?―

【ゲスト】

・山田 憲司 氏 畳職人

創業1869年の畳店の五代目として岐阜羽島に生まれる。大学で建築を学び、建築士事務所にて勤務したのち畳店を継ぐ。2018年より光の反射による色の変化を利用した異形畳の作品を制作している。

・長野 睦 氏 奈良墨職人

150年にわたり、伝統を守り昔ながらの製法で「奈良墨」を一つ一つ手作りで作り続ける墨工房「錦光園」の七代目。自身が墨の造り手であるとともに、自社の未来と同様に常に産地の未来を考え、国内外に日本の墨文化の素晴らしさを伝える活動を続けている。墨の魅力と文化を伝えるワークショップ「すみからすみまで墨のおはなし」を2022年から開始。他にもインテリアとして喜ばれる「香り墨Asuka」や「おはじき墨」など、墨のもつ別の可能性を引き出す商品を開発。

※内容は変更となる場合がございます。

奈良伝統工芸後継者育成事業8期生募集説明会 動画

関連資料

- 奈良伝統工芸後継者育成研修生募集要項 [PDFファイル/515KB]

- 審査項目 [PDFファイル/194KB]

- 奈良伝統工芸後継者育成研修生募集チラシ [PDFファイル/2.9MB]

- 研修制度に関するQ&A [PDFファイル/737KB]

令和7年度からの制度改正について

対象者の年齢要件について

奈良伝統工芸後継者育成研修を希望する方の間口を広くすることを目的として、対象者の年齢要件を満35歳未満の者→満40歳未満の者に引き上げました。

過去研修生

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 前田 浩幸 | 奈良一刀彫 | 神箸 勝 |

| 戸川 智江 | 赤膚焼 | 大塩 正人 |

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 守田 朋浩 | 奈良一刀彫 | 神箸 勝 |

| 中尾 将啓 | 赤膚焼 | 大塩 昭山 |

| 池野 江津子 | 奈良漆器 | 山本 哲 |

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 池田 詩織 | 奈良漆器 | 山本 哲 |

| 篠崎 真理子 | 奈良漆器 | 山本 哲 |

| 石橋 康宏 | 奈良一刀彫 | 神箸 勝 |

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 新谷 仁美 | 奈良漆器 | 北村 昭斎 |

| 八尾 さつき | 奈良漆器 | 山本 哲 |

| 池田 匡志 | 奈良団扇 | 池田 俊美 |

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 菅原 尚己 | 赤膚焼 | 大塩 昭山 |

| 大塩 まな | 赤膚焼 | 大塩 正 |

| 平井和希 | 奈良一刀彫 | 土井 志清 |

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 阪本 小雪 | 奈良一刀彫 | 東田 茂一 |

| 北浦 雄大 | 奈良漆器 | 山本 哲 |

| 大塩 ほさな | 赤膚焼 | 大塩 正 |

| 研修者 | 研修科目 | 工房主 |

|---|---|---|

| 伊原 夕貴 | 奈良漆器 | 小西 寧子 |

| 出口 紗也佳 | 奈良漆器 | 山本 哲 |