本文

ダニ媒介感染症に注意しましょう!!

感染予防方法

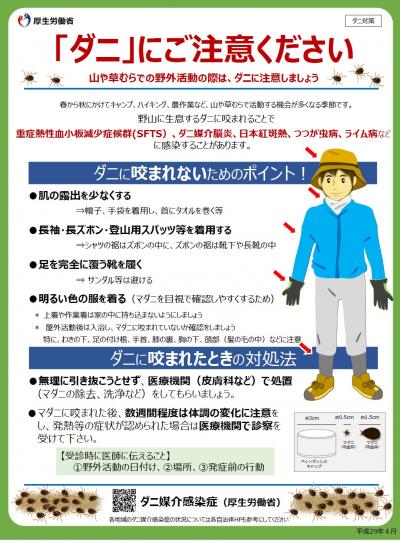

マダニの活動が盛んな春から秋にかけて、特にマダニに咬まれる危険性が高まりますので、マダニに咬まれないように注意しましょう。

- 草むらや藪など、マダニが生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくすることが大切です。帽子や手袋、首にタオルを巻くことも効果的です。

- 屋外活動後はマダニに刺されていないかを確認し、衣類はすぐに洗濯、入浴やシャワーを浴びてください。

DEET剤を含む虫除けスプレーを衣服へ塗布することにより、マダニに対して一定の忌避効果があることが確認されていますが、濃度によってその効果の持続時間も変わり、また発汗等によっても流れ落ちてしまうことがあります。忌避剤を過信せずに補助的なものとしてください。 - 野生動物は、どのような病原体を保有しているか分かりませんので、野生動物との接触は避けてください。

- マダニ対策、今できること<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)も参考にしてください。

もしマダニに咬まれたら

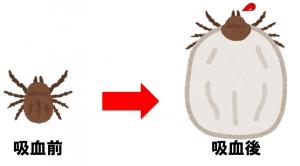

- 吸血中のマダニを見つけた場合は、無理に自分で抜こうとしたり、手でいじるとかえって、ウイルスや細菌を人体に注入してしまう可能性があります。できるだけ最寄りの皮膚科、外科を受診し適切に除去してもらってください。

- マダニに咬まれた後、数週間は体調の変化に注意し、発熱等の症状があった場合は、医療機関を受診してください。その時は、マダニに「いつ、どこを、どこで咬まれたか、などを医師へ申告してください。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

重症熱性血小板減少症候群(Severe fever with thrombocytopenia syndrome:SFTS)とは、平成23年に初めて特定された、ダニが媒介する新しいウイルス(SFTSウイルス)に感染することによって引き起こされる病気です。

このSFTSウイルスを保有するダニは、患者が集中している西日本地域だけでなく、関東や東北、北海道でも生息が確認されており注意が必要です。

症状

マダニに咬まれてから6日から14日間程度の潜伏期間を経て、主に38℃を超える突然の発熱、倦怠感、頭痛などが出現。進行すると、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)も認めます。

重症化すると、神経症状(意識障害、けいれん、昏睡)、呼吸困難、出血症状(紫斑、下血)、ショックを認めることもあります。

その他

重症熱性血小板減少症候群に関するQ&A<外部リンク>

日本紅斑熱

日本紅斑熱とは、病原体(リケッチア)も持つマダニに咬まれることで感染する感染症です。日本国内では昭和59年に初めて患者が報告され、近年では年間200件を超える発生報告があり、死亡者も報告されています。

4月から11月にかけて、近畿地方の温暖な地域において報告が多くなるので、これからの時期は注意が必要です。

症状

マダニに咬まれてから、2日から8日の潜伏期間を経て、高熱、発疹、刺し口が主要三徴候として現れ、頭痛や倦怠感を伴うこともあります。発疹は速やかに全身に拡がり、3~4日目をピークとして2週間ほどで消退します。手掌部へ紅斑の出現が特徴的です。

一般的に予後は良好ですが、治療開始が遅れた場合に血小板減少から播種性血管内凝固症候群、多臓器不全などによる死亡例の報告もあります。

その他

日本紅斑熱について(国立感染症研究所)<外部リンク>

ツツガムシ病

ツツガムシ病とは、病原体(リケッチア)も持つツツガムシ(ダニの幼虫)に咬まれることで感染する感染症です。古典型ツツガムシ病は近年その発生数は減少していますが、今日見られるツツガムシ病は、北海道、沖縄など一部の地域を除いて全国的に発生しています。発生時期は春から初夏、秋から初冬にかけて多くなっています。海外では東南アジアやオセアニア諸国で流行しています。

症状

ツツガムシ(ダニの幼虫)に咬まれてから、5日~14日の潜伏期間を経て、全身倦怠感とともに高熱、リンパ節腫大、刺し口の症状が現れ、発症3~4日後に顔面、体幹に発疹が現れます。

有効な抗菌薬による治療が適切に行われると症状は改善されますが、治療が遅れると播種性血管内凝固症候群をおこすことがあり、致死率が高くなります。また肺炎や脳炎などを発症する場合もあり、毎年数人の死亡例が報告されています。

その他

ツツガムシ病について(国立感染症研究所)<外部リンク>

厚生労働省マダニ [PDFファイル/778KB]

厚生労働省マダニ [PDFファイル/778KB]