本文

結核は過去の病気ではありません!!

結核とは?

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。

1950年代には、結核は「国民病」などと言われ恐れられていましたが、今では「薬を飲めば治る病気」になりました。

しかし、今でも国内では年間1万人以上(1日に28人)が新たに結核と診断されておりまだまだ身近な病気です!

結核対策の現状と課題

1.高齢者の結核患者の割合の増加

全国では、新登録患者の3分の2が高齢者となっており、その中でも特に80歳以上の割合の増加が問題となっています。

本市でも、例年、70歳以上の高齢者が7割以上を占めており、令和5年では93%が70歳以上と、高齢者の割合の増加が顕著となっています。高齢者は、過去に結核菌に感染した方が多いことに加え、慢性疾患や体力・免疫力の低下によって結核の発病リスクが高くなっているためです。

2.若年の外国生まれの結核患者の割合の増加

外国生まれの結核患者数は年々増加傾向ですが、特に問題となっているのが若年層の結核患者の増加です。

新登録結核患者のうち、10代では約7割を、20代では8割を外国出生者が占めています。

これは、結核の高蔓延国であるフィリピンやベトナム、ネパール、ミャンマーなど母国で感染し、入国後に日本で発病する方が多いためです。

もっと結核について知ろう!!

感染経路

結核は『結核菌』という細菌によって起こります。

せきやくしゃみ等の小さなしぶきの中に含まれる「結核菌」を直接吸い込んで感染する空気感染です。また、乾燥した室内で、小さなしぶきの水分が蒸発して空気中に浮いた結核菌を吸い込んでも感染します。特に換気が悪い場所で長い時間一緒にいる場合は結核菌を吸い込む危険性が高まります。

屋外での接触やすれ違う程度の接触では感染の危険性はありません。また、食器や衣類などの物を介してうつることはありません。

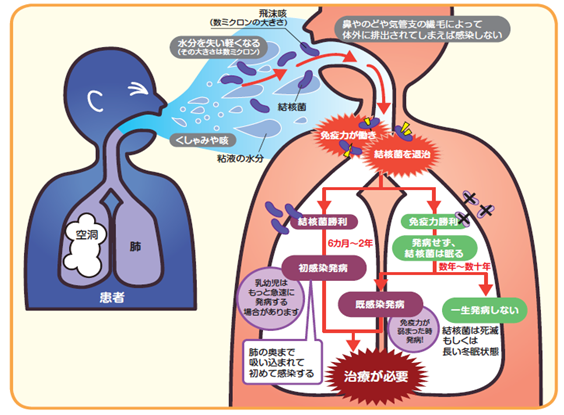

感染と発病の違い

「感染」と「発病」は違います。

「感染」とは、結核菌を吸い込んでいるが身体の免疫機能により体内に結核菌を閉じ込めている状態をいいます。他人にうつすことはなく、胸部レントゲン検査でも異常は見られません。

「発病」とは、身体の免疫力・抵抗力が低下し結核菌が活動し始めている状態で、他人に感染させる可能性があります。胸部レントゲン検査で影がうつります。

出典:結核の常識2014

結核の症状は?

結核の症状は風邪とよく似ています。

また、症状の現れ方には個人差があり、特に高齢者は症状がでにくく、受診が遅れる場合もあります。

せき、たんがなくても微熱、食欲不振、体重減少、からだのだるさといった症状が続けば医療機関を受診しましょう。

長引くこんな症状は要注意!!

・せき

・たん、血たん

・胸痛

・微熱、発熱

・体重減少

・食欲不振

・倦怠感

結核の治療とは

結核と診断されても、複数の薬を6か月から9か月間毎日きちんと飲めば治る病気です。しかし、症状がなくなったからと言って服薬を止めてはいけません。「治った」と自分で判断して薬をやめたり、薬を飲んだり飲まなかったりすると耐性菌ができて薬が効かなくなってしまうことがあります。

そこで、治療を確実にするために医療従事者が薬を処方するだけでなく確実な服薬を支援する日本版DOTS(ドッツ)が導入されており、入院中も退院後も医療機関と保健所が協力して服薬を見守ります。

結核を予防するために・・・

- BCG予防接種を受けましょう(乳児)

抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症化しやすいため、生後12か月まで(標準接種月齢は生後5か月~8か月)に必ずBCG接種を受けましょう。

奈良市BCG接種について - 栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。

- 疲労を避けストレス解消を心がけましょう。

- 禁煙しましょう。

タバコの煙に含まれる有害物質は約200種類。肺がんの危険性はもちろんのこと、結核の発病にも影響を与える危険性があります。

年に1回は胸部レントゲン検査を受けましょう

結核を発病しているかどうかは、胸部レントゲン検査で調べることができます。結核の早期発見は、病気の重症化を防ぐだけでなく、家族や友人、社会への感染の拡大を防ぐことができます。

高齢者では自覚症状の訴えが乏しいことや非典型的であることから結核発病時の発見が遅れやすいといわれています。

早期発見・早期治療のために、定期的に胸部レントゲン検査を受けて健康状態を確認しましょう。

奈良市の結核住民検診のお知らせ

- とき 毎月第3土曜日 10時00分~10時30分(第3土曜日が祝日の月は第2土曜日)

※日程はしみんだよりをご覧ください。

- ところ 奈良市総合医療検査センター(メディカルなら)<外部リンク>

- 内容 胸部レントゲン検査

- 対象 65歳以上の奈良市民(事業所等で受診する者を除く)

- 定員 月によって異なるため、しみんだよりをご覧ください。

- 費用 無料

- 申し込み 毎月、月初めの平日から前日までに 保健予防課 へ電話予約<0742-93-8397>

Q&A

結核と診断されたらどうしたら良いですか?

医療機関からの届出に基づいて、患者さんやご家族の方にご連絡をいたします。治療終了まで担当保健師がサポートしますので、心配なことがありましたらいつでも保健所までご連絡ください。

家族が結核と診断された場合、同居家族は健診を受けないといけませんか?

接触者の健診については、保健所が窓口となって必要な方に案内をします。ご不明なことがあれば、管轄の保健所にお問い合わせください。また、2週間以上続く咳、痰、微熱など、風邪のような症状が長く続くようであれば、早めに受診をしてください。

患者さんが使用していた食器や衣類などの洗濯はどうしたら良いですか?

食器や物を介して感染(接触感染)することは決してありませんので消毒は不要です。

治療にかかる費用はどうなりますか?

結核の治療費用については、感染症法による公費負担制度(国・自治体からの治療費補助)があります。なお、公費負担額については、世帯の所得税額や入院、外来の違い等によって異なりますので、詳しくは、保健所にお問い合わせください。

外国語で相談できる窓口はありますか?

公益財団法人結核予防会 結核研究所 「外国人結核相談窓口」があります。詳しくは、https://jata.or.jp/various-inquiries/telephone-consultation/<外部リンク>をご覧ください。

職員が結核と診断された場合、何をすれば良いですか?

保健所が職場への聞き取りや調査を行い、健診が必要と判断した場合には、接触者健診を行います。感染拡大防止のために調査にご協力をお願いします。何かご不明なことがあれば、管轄の保健所にお問い合わせ下さい。

パンフレットが必要な方は下記をご利用ください

- 奈良市結核だより [PDFファイル/481KB]

- 高齢者の結核~家族さん、施設の方にも知ってほしい!!~ [PDFファイル/297KB]

- 日本に住む外国生まれの方々が健康で過ごせるように [PDFファイル/750KB]

リンク

もっと結核について知りたい方へ