本文

平城西幼平成30年11月

| 日 | 曜日 | 行事予定 |

|---|---|---|

| 1日 | 木曜日 | 昔遊び(幼小連携) |

| 6日 | 火曜日 | お話会 |

| 7日 | 水曜日 | 就学前健康診断 |

| 8日 | 木曜日 | サッカー教室 |

| 14日 | 水曜日 | 体操教室(いちご組) 登美が丘中学職場体験(~16日) |

| 16日 | 金曜日 | こども安全の日 避難訓練 |

| 19日 | 月曜日 | 体重測定 体力作りかけ足(~30日) |

| 21日 | 水曜日 | 誕生会 |

11月2日(金曜日)「クラス全員でドンジャンケンをしよう!」

今日は、最近親しんで遊んでいるドンジャンケンをクラス全員でしました。最初に、まだ知らない友達もいるので遊び方について説明をした後、チーム分けをしました。今日は、二人組になってじゃんけんに勝った方が黄色チーム、負けた方がピンクチームです。さて、準備ができたところでゲームの開始です。

何回か経験のある友達が初めての友達をサポートしながら行います。自分のチームの友達が負けたことを確認するとすぐに次の友達が走るのですが、このタイミングななかなか難しいです。負けた子どもは大きな声で「負けた!」と、自分のチームの友達にわかるように知らせるのですが、とっさに慌ててしまうことも…

緊張しているのか、ジャンケンに負けても走り続けてしまい、自分のチームの友達や相手チームの友達に怒られる場面も負けたくない気持ちから「早く出て!」と強く押してしまい、喧嘩になることもそれでも、何回か繰り返しているうちにこの遊びの面白さを感じてきているのか、走るスピードがだんだんと速くなり、「頑張って~!」の応援も増えていきました。

いつもは、ルールを理解し「どうしたら勝てるのか“がよくわかっている友達同士で争い事が多いのですが、クラス全員で遊ぶと「走ることが得意な子も・苦手な子も・とっさに判断しにくい子も”実に様々です。当然、不満や苛立ち、戸惑う姿などが見られます。今日も、負けた悔しさから泣いている友達もいました。今日は、遊びの後にじっくりと互いの思いを出す時間を持ちました。そこでは、友達の姿を見ていた感想や気付いた点なども出し合いました。

- 何回も同じじゃんけんを出している友達がいる

- 「負けた!」と聞いても、すぐには出れない友達がいる

- 負けたときに、走ってきた線を戻ろうとしてしまう友達がいて危なかった

- 「行って!」と、自分のチームが負けたときに友達が言ってくれたからよくわかった

- じゃんけんに負けたら悔しいから、次は「何を出そうかな?“って、自分で作戦を考えたら勝てたなどです。今のこの時期になると、子ども達は自分の気持ちをはっきりと持ったり、友達に伝えたり、友達の姿や行動を見ていろいろなことを感じたりする姿が沢山見られるようになってきます。遊びの中でその都度、いろいろな意見を出し合いいろいろ聞いた上で、みんなでどうするか考えたり、自分の気持ちに折り合いをつけてなかまと共に遊びを進めたりしてほしいと思っています。さて、明日はどうなるでしょうか?楽しみです。

11月5日(月曜日)「葉っぱで遊ぼう!」

毎日、シルーバー人材の方々が朝一番に掃除をしていただいている玄関の桜の葉を、幼児が来るまで残しておいてくださるようにお願いをしておきました。すると、「先生、玄関のところ綺麗!だったよ」と、赤や黄色の葉のじゅうたんが敷き詰められている様子に心が動いたようです。そこで、全員で綺麗な葉を拾いに行きました。すると「ねえねえ、これ綺麗だからここに付けたらどう?」「あっ、ウサギさんだ!私もしたい」「私は、葉っぱの飾りにするよ」「私は、ネックレスができたよ」「どう?」「いいね!」と、思い思いに葉っぱを選び、何かを作り始めました。その近くでは、葉の色をじっくりと観察し「ねえ、これは黄色と赤とオレンジのところのあるよ」「こっちは、少し形がかけているけどなんかいい感じしない?」と、葉の色や形の違いに面白さを感じ、友達と見せ合いっこをしています。

ひとしきり遊んだあとは、みんなで葉のお片付けです。普段園庭で使っている熊手や竹箒を持ってきてみんなで集めます。「ねえ、これ。焼き芋できそう!」「ほんとだね。♪~やきいもやきいもおなかがぐ~」と、歌も聞こえてきました。「ねえねえ、沢山集まったよ。何だか上に乗れそう。綺麗なクッション!」と、何人かで集めた葉っぱの上にチョコンと座る姿も…

「綺麗になったね!」と、おそうじした玄関は気持ちがいいですね。「ねえ、先生。明日もしようよ」さて、明日はどのくらい集まるのでしょうか?楽しみですね。

11月6日「お化け屋敷を作ろう!」

絵本「ねこぶたニョッキのおつかい」を読んだことをきっかけに、このお話を使って遊ぶことになりました。「先生、あのさあ。魔女とかでてるくから、魔法使いになったらいいやん」「お化けの出そうな森とかもつくったら」「それなら、おばけやしきにしようよ」等と、今までに経験したことや自分の知っていることなどをもとにして、話し合いが始まりました。

- ねえねえ、どんなふうにする?何か怖くなるようにしたいなあ

- 暗くなるように、何かつけたらいいんじゃない?何にする?黒いもの?

- この間のお母さんたちのお化け屋敷にさあ、倒れてる人とかいたり血を流している人とかいたでしょ。あんなのはどうかな?いいねえ、やろうやろう

- じゃあさぁ、何からする?僕は、骸骨作るよ。私は黒いものをつけてくらくなるようにするよ。私は、お化けやコウモリを作って貼るよ

いろいろな意見が出たところで、早速使えそうな材料を探し作り始めることになりました。黒いビニールや布を見つけ、友達と分担してお化けの出そうな家を作る子。厚紙を準備し、絵本を探し骸骨を作る子。それぞれがしたい考えをもち、作り始めます。ひとしきりできてくると何だか嬉しくなってきたようで、遊びの後の話し合いでは明日にしたいことが明確に出されました。

- お化け屋敷の天井にも黒いものをつけて、もっと暗くしよう

- 怖い音楽を流したらどうかな?

- もっとコウモリとかだけじゃなくて、ゾンビとかゲゲゲの鬼太郎とかのおばけも作ろう!等です。さて、明日も楽しみですね!

11月7日(水曜日)「魔女さんになろうよ!みんなで、どこに行く?」

「ねえ、昨日みたいに魔女になろうよ」「あれ、それなあに?」「これ?これはねこちゃん。魔女さんはネコちゃんをつれてるでしょ」「あ~!私も作る」「私も!」と、ネコのフワフワした感じをだそうとスポンジをつかったり、大きなネコがいいと箱を使って、“私のネコちゃん”を作り始めました。出来たネコを箒の前に乗せて、ドングリのキャンディーを持ってお出かけです。「ねえ、どこに行く?」「どこにしようかな?」「職員室行って、ぐるっとお散歩してこようか」「じゃあ先生、みんな、行ってきます!」魔女さんたちの出発の合言葉は、レッツゴ~だそうです。「それでは、レッツゴ~!」と、箒にまたがりお出かけしていった魔女さんたちでした。

帰ってきた魔女さんたちを迎えたその横で、お化け屋敷の音楽を選んでいた男の子たちに興味を持ったAちゃんです。「ねえ、何か魔女さんの音楽ないかな?」「あっ、いいのがあるよ!これ知ってる?」と、テレビ番組ジブリの魔女の宅急便の音楽をかけました。すると「あっ知ってる、魔女の宅急便。キキだ!」「先生、キキは赤い大きなリボンをつけてるの。そんなの作りたい!キキになる!」と、部屋にあった赤いキラキラリボンを出してきて早速作りました。出来上がったリボンをつけ、みんなは大きなリボンを付けた魔女さんたちに変身です。「じゃあ、行ってくる!」「行ってらっしゃい、今度はどこに行くの?」「お外でピクニックに行ってくる」と箒にまたがり、1烈に並んでお出かけです。その様子を見ていると、魔女さんたちは園庭の芝生の上に座り、ドングリのアメをみんなでいただいていました。自分たちの知っている魔女や音楽を共有したことで、遊びの中での目的がはっきりとしたり、したいことやイメージに広がりが出てきたりしています。明日は、どんな発見があるでしょうね。楽しみですね。

11月9日「サッカーの先生が来たよ!楽しみだね」

今日は、奈良クラブのサッカーから先生が2名来てくださいました。初めは挨拶をかわし、その後に鬼ごっこをしてウォーミングアップをしました。そして、一人一人ボールを持ち好きに遊んだり、ドリブルをしたりして遊びました。ドリブルでは、強くボールをけるとボールが遠くに転がって行ってしまうので、そのような場合には、ボールと体とが離れないようにしようと思いながら蹴ることを教えてもらいました。そして、ボールの上に座り、手と足を同時に浮かせてバランスを取ります。なかなか一人ではバランスが取れないので、2人組、3人組になりバランスをとれるように頑張ります。その話を聞いた時に子ども達は、ただ手をつなぐのかと思うと、三角形になり手をつないだり、向かい合って手を繋いでバランを取り始めました。ただ聞いたことをするのではなくて、“どのようにしようかな?”と、自分達で考え楽しもうとする姿が見られました。さあ、ひとしきりボールと遊んだあとはサッカーを行います。緑チームと青チームに分かれ試合をします。今日は接戦で、引き分けでした。これから寒くなるまでのあいだ、お天気の良い日は、体を動かして遊びたいと思います。

11月16日(金曜日)「中学生のお姉さんと一緒にサッカーをしたよ」

14日(水曜日)~3日間、登美ヶ丘中学生4名が職場体験で幼稚園にきてくれました。毎日全力でリレーやサッカーをし、幼稚園の子ども達と遊んでいる姿には若さとパワーを感じました。1日目のサッカーは、中学生対幼稚園児で対戦し子ども達が負けてしまいましたが、そこで終わる子ども達ではありません。次の日からは“何とかお姉さんたちに勝ちたい”“お姉さんたちとなら面白い勝負ができる”と、“速く走ろう”としたり“ボールは友達がいるところに蹴ろう”など、自分達が気付いたことや友達と話し合ったことなどを思い出しながら、張り切って取り組む子ども達の姿がありました。運動会という大きな行事を経験し1カ月たった今、日々の子ども達の姿には少し変化が見られるようになってきています。

それは、“心と体の逞しさ”です。

1つ目は、こけても泣かないですぐに立ち上がり続ける姿です。今までは、その場で大きな声で泣いてしまい、どうにここうにも気持ちが立ち直らずに遊びをやめてしまう事が多かったのですが、今は違います。

2つ目は、負けたり悔しい思いをしたときはそこで立ち止まるのではなく、“次こそはやり遂げよう!勝とう!頑張ろう!とする気持ち”を、自分で心の引き出しから出して遊びに取り組めるようになってきています。全員を見ているとまだまだ個人差はありますが、そこは集団・仲間の良さです。誰かが「○ちゃん、頑張って!」と、ヨシヨシと慰めるのではなく一緒に前に進もうと励ます声が聞かれるようになりました。その声を聞くと、少し気持ちがへこんだ友達にも力が湧いてきます。

3つ目には、体力が増したことです。「疲れた~」という声は聴かれますが、どこかすがすがしさや心地よさを感じている様子があります。本当に毎日毎日、“大きくなっているなあ”と実感しつつ、嬉しさを感じています。

3日間、全力で子ども達と向き合ってくれた中学生、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。中学生もこの幼稚園での経験をいかし、自分の将来へと様々な可能性を見出していってほしいと思います。

11月19日(月曜日)「駆け足って楽しいね!」

今日から、体力作り駆け足が始まりました。“何か楽しくかけあしが出来るようなものがほしいなぁ”と相談し、今お話遊びでも親しんでいる“ねこぶたニョッキのマラソンコース”の駆け足カードを作りました。このカードには、いろいろな場所が出てきます。それは、春に散策に行った園周辺の秋篠川の桜並木、夏に遠足で行った大仏殿、秋の遠足で行ったドリーム21、それにお話の中に出てくる“あらよっと山やぐるぐるの森”“カエルのお化け・魔女・トランプのライオン・師匠”が登場します。園庭のリレーで使っていた白線を1周走ると1マス色を塗れるようにしました。前日から、「あ~、早くやりたいなあ」と、期待が高まります。

今日は朝から「早く色塗りたい!早く走りに行こう!」と、あちらこちらから楽しみにする声が聞こえてきました。登園した子ども達から自分のペースで走るので、後から来た子ども達は「あっ、Aちゃんもう走ってる!」と、急いで朝の支度をしていました。「え~っと、今日は何周はしろうかなあ?私は、5周にしよう」と、自分の走る周数を宣言し走り始めますが、意外に5~6周は楽に走れます。運動会以降、いろいろな運動を経験している子ども達、体力も粘り強さも少しずつですが高まってきています。「ねえみてみて、今日は10周走れたよ!」それを聞いたBちゃんは「え~、もう少し走ってこよう」と、自分から走りに行きます。友達の姿を見たり言葉を聞き、負けたくない気持ちが出てきたようです。

今回の駆け足のテーマは、“楽しく体を動かそう!”です。決して子ども達がしんどい思いをして走る距離は設定していまん。むしろ、楽にクリアできそうな距離を1周としています。自分で目標を立て、やり遂げていく喜びを味わう。毎日何周も自分からトライし、結果、すごい距離を走っている、体力がついてくるような駆け足にしていきたいと思っています。

走り終わってからの体を動かす遊びには、今しているお話遊びの世界を取り入れています。私が魔女になり、子ども達にいろいろな魔法をかけたり修行の内容を言ったりします。それを聞いた子ども達はクリアできるように頑張ります。お話遊びの時間だけお話遊びをするのではなく、色々な生活の場でお話の世界を取り入れながら、楽しめるようにしていきたいと思っています。さて、明日は何周になるでしょうね。楽しみです。

11月21日(水曜日)「今日は何の修行をしようかな?」

体力作り駆け足の後に、今遊んでいるお話遊びにかけて“いろいろな修行”をしています。今日は、昨日全員が出来なかったケンケンパに再挑戦しました。「昨日は、うまくできなかったけど今日は頑張るよ」「私も、頑張る!」「みんな、ゆっくりね」「あわてないようにしよう」と、今日は全員がクリアできるようにしようと張り切ります。先に跳び終わった友達は、「ケンケンパ~」と、応援の掛け声をかけます。最後の1人が跳び終わると、「やったー、できた!」と、みんな大喜びでした。また一つ修行がクリアできたので、今日はもう一つ新しい修行です。それはボールを使います。初めに全員がボールをもち、思いもいに上にほり投げて、キャッチします。おそるおそるわずか10センチくらいあげてキャッチする子どもも、思い切り上にほり投げて遠くまでキャッチしに走る子ども。実に様々です。少しみんながボールに慣れてきたころを見計らい、「それでは全員が1回掘り投げてきゃっちできるかな?次は、2回、次は3回」と、順に難易度を上げていきます。3回全員が掘り投げられたら、修行は終了です。ボールをなかなか見ては捉えられなくて、顔を背けてキャッチしようとする子には、「ボールをしっかりと見て!」と、アドバイスします。うまくきゃっち出来ると、「よっしゃ~!」とガッツポーズ!

またまた全員が出できたので次の修行です。今度は、2人ペアになりキャッチボールをします。5歳児が多いので、片手で投げてキャッチをすることにしました。これがなかなか難しいのです。投げる前に片手でボールが持てなくて、ポロリ!と落ちてしまう場面があちらこちらで…この修業はまだ練習が必要ですね。明日は、みんな出来るようになるでしょうか?楽しみです。

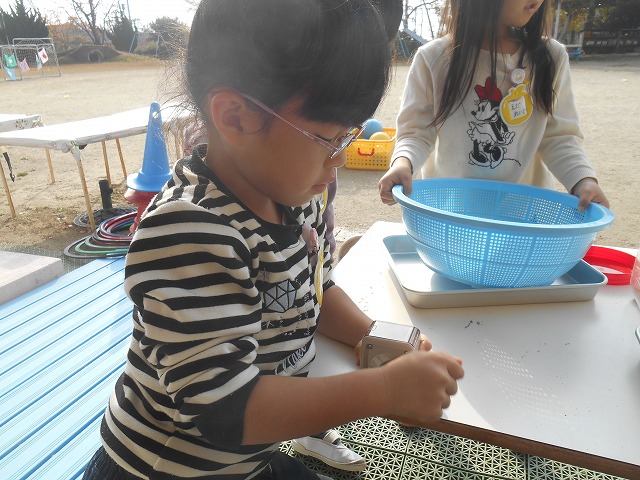

11月28日(水曜日)「お米がお洋服(殻)脱いだら,何だかかわいいね」

今日は、前に収穫したお米の粒を機会に入れ、殻をとる作業をしました。少量を機会に入れて何回か手で回すと、殻が外れてお米の姿が現れます。米と殻にはずれたものから殻だけを選り分けるのですが、ザルでふるったりザルを少し斜めに傾けて息を「フ~ッ」と吹きかけて殻を飛ばすと、ザルの底には少し茶色い小さなお米が残ります。子ども達は、息を吹きかけるとどんどんとザルの中の量は減るのですが、その代わりに小さなお米の姿がチラチラと見えるので、「わあーっ!」と喜びの声をあげました。「私もしたい!」「次に変わって!」「何回まわしたらいいの?」「あっ、殻がいっぱいや!お米はどこにあるの?」「息を吹いたら出てくるよ」「ほんとや、お米が見えてきた」「綺麗!こんなに小さいんだね」「大変、ここにまだ殻がついてるのあるよ」「指でギュッとつまんだら殻が取れたよ」「ほら!」「ホント!とれた!」「沢山とれたら、みんなで食べようよ」「じゃあさ、今日の話し合いでみんなに聞いてみようよ」「うん」…と、早速皆に話をしてみると、「カレーがいい」「えっ、お弁当もあるのに食べられなくなるよ」「あんこ好きだからおはぎがいい」「私も好き、おはぎにしよう」「ねえ先生、お餅のお米も少し買ってきてよ。美味しくできるんだよ」「じゃあさ、おはぎがいい人!」「ハーイ!」12人ね」「じゃあおはぎでいい?」「いいよ!」「わかりました、じゃあおはぎの用意をしますね。あんこときなこと買ってくるからね。駆け足の納会の時にみんなで食べようね」「わーい!楽しみ」明後日の納会の時には、みんなでお料理をして食べたいと思います。